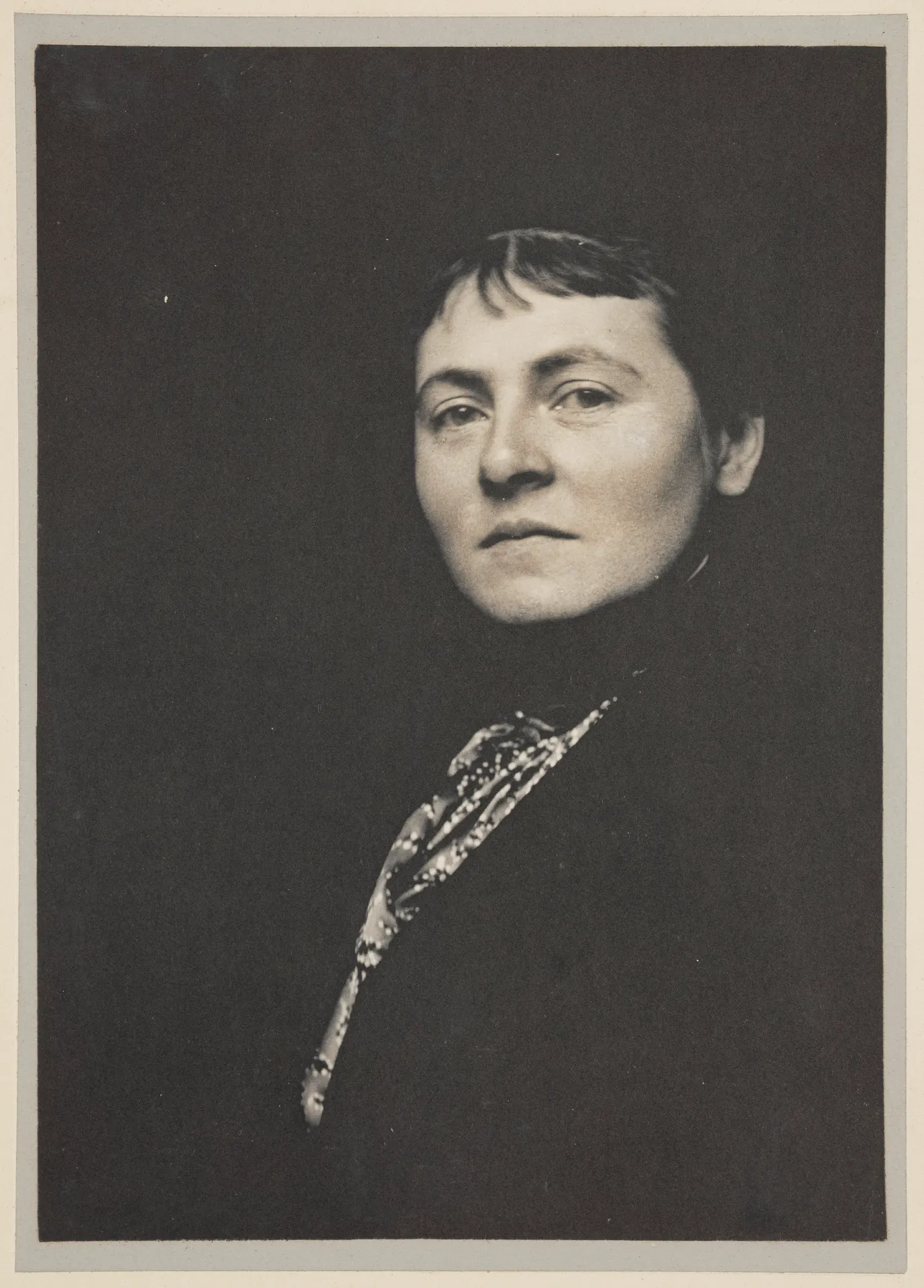

Biografie 1859 – 1937

Ottilie W. Roedersteins künstlerische Laufbahn, Stationen und Begegnungen

Entdecken Sie das Leben und Schaffen von Ottilie W. Roederstein in Form eines interaktiven Zeitstrahls. Die wichtigsten Stationen ihrer Karriere, ihre Begegnungen und Freundschaften, und ihre Reisen werden anhand des reichhaltigen Archivmaterials dargestellt.

- 1850

- 1860

- 1870

- 1880

- 1890

- 1900

- 1910

- 1920

- 1930

Johanna und Ottilie W. Roederstein

Leben und Schaffen

1859

Geburt und Kindheit

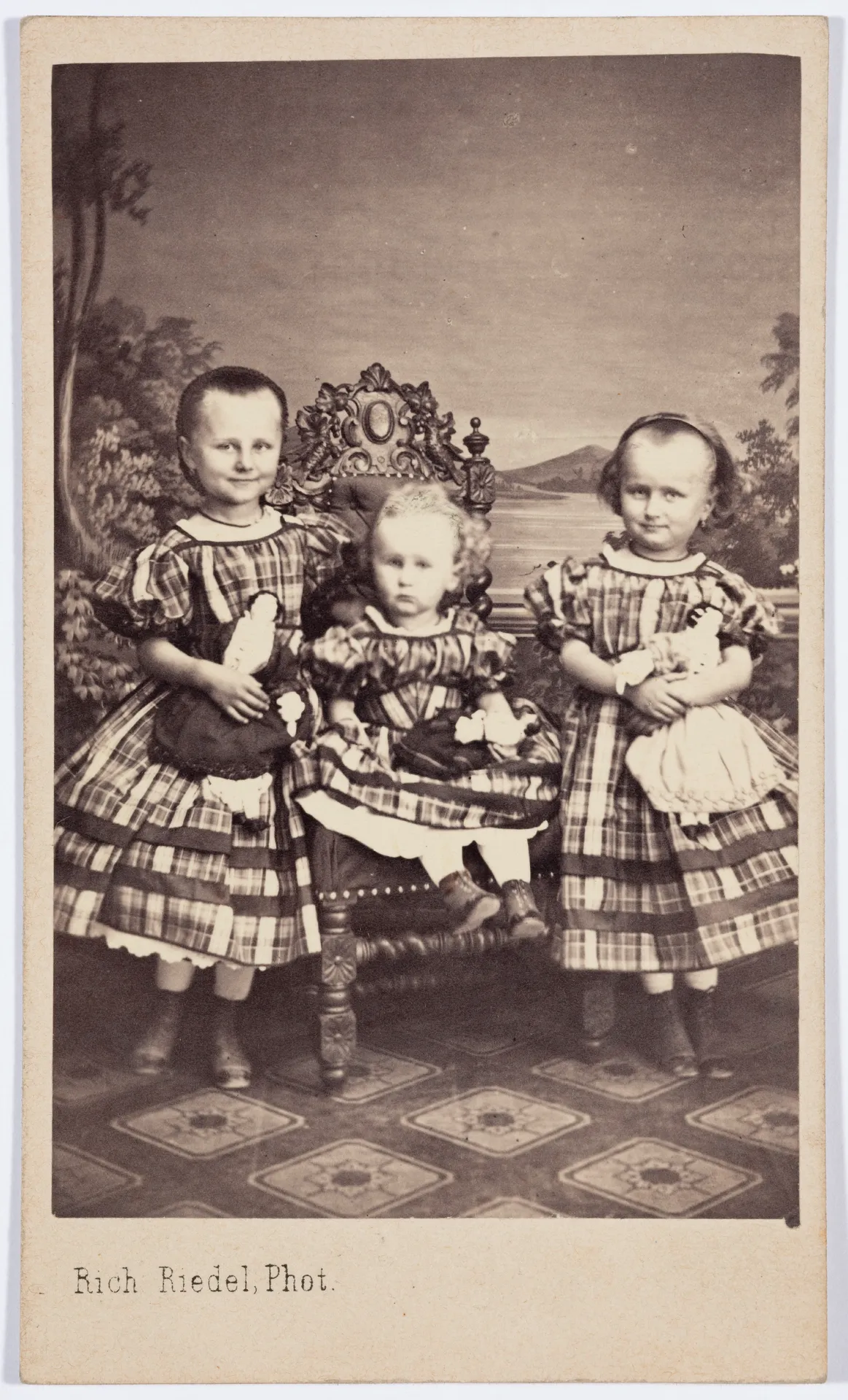

Ottilie Wilhelmine Roederstein wird am 22. April 1859 in Zürich geboren. Ihr Zwillingsbruder Otto Ludwig stirbt kurze Zeit nach der Geburt.

Roedersteins aus dem Rheinland stammende Eltern Reinhard und Alwina haben sich 1857 in Zürich niedergelassen. Der Vater arbeitet von dort aus als Vertreter einer Textilfirma in Italien und Süddeutschland. Roederstein wächst mit ihren Schwestern Johanna (geb. 1858) und Helene (geb. 1862) in wohlhabenden bildungsbürgerlichen Verhältnissen in der Vogelsangstraße 204 auf.

Verbundene Personen/Institutionen

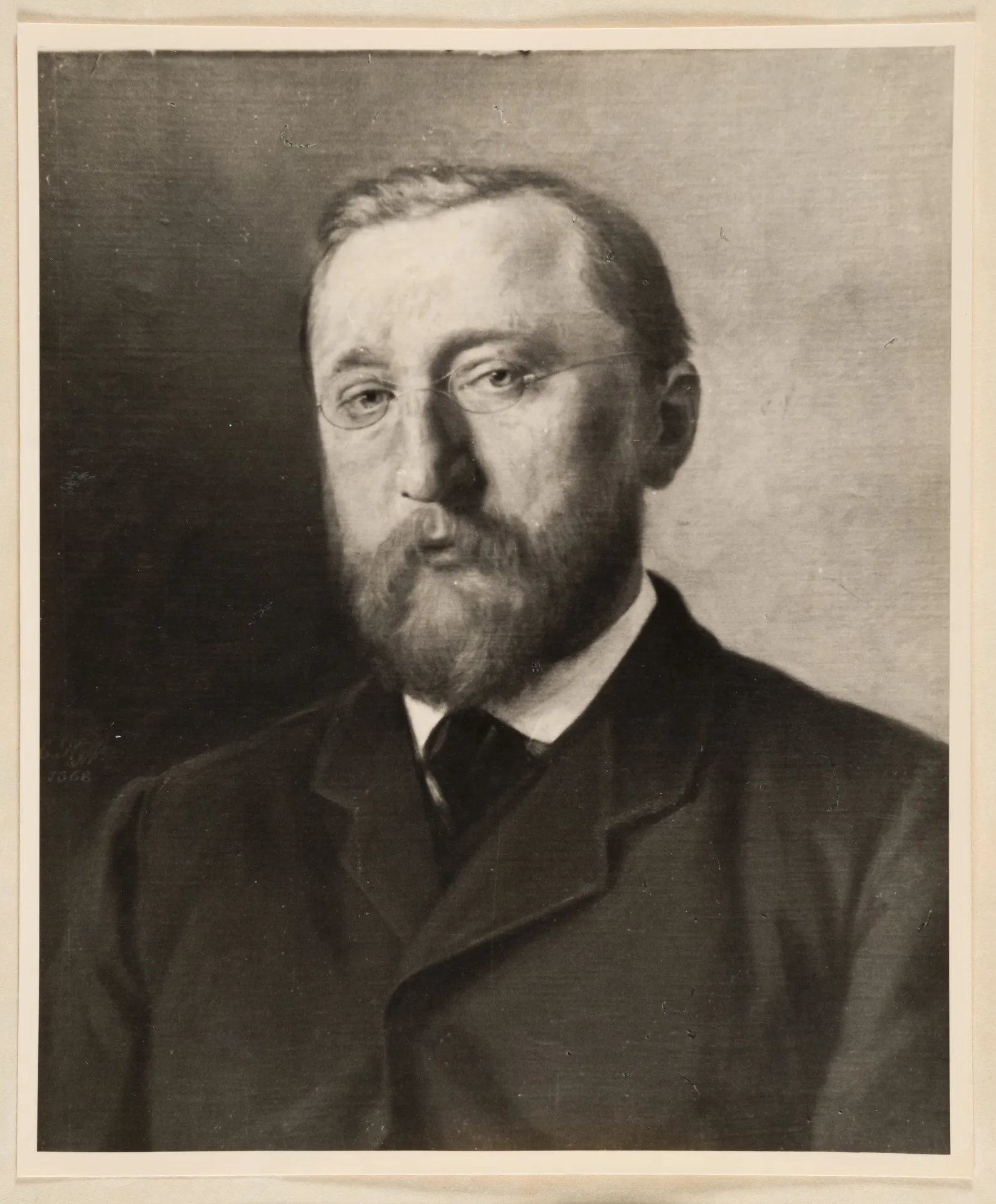

Eduard Pfyffer, Porträt Reinhard Roederstein, Gemälde, 1868

Leben und Schaffen

1876

Erster Zeichen- und Malunterricht

Nach langen Kämpfen mit der Mutter, die gegen eine künstlerische Ausbildung der Tochter ist, nimmt Roederstein von 1876 bis 1879 ersten Zeichen- und Malunterricht bei dem Schweizer Maler Eduard Pfyffer in seinem Atelier an der Promenadengasse in Zürich.

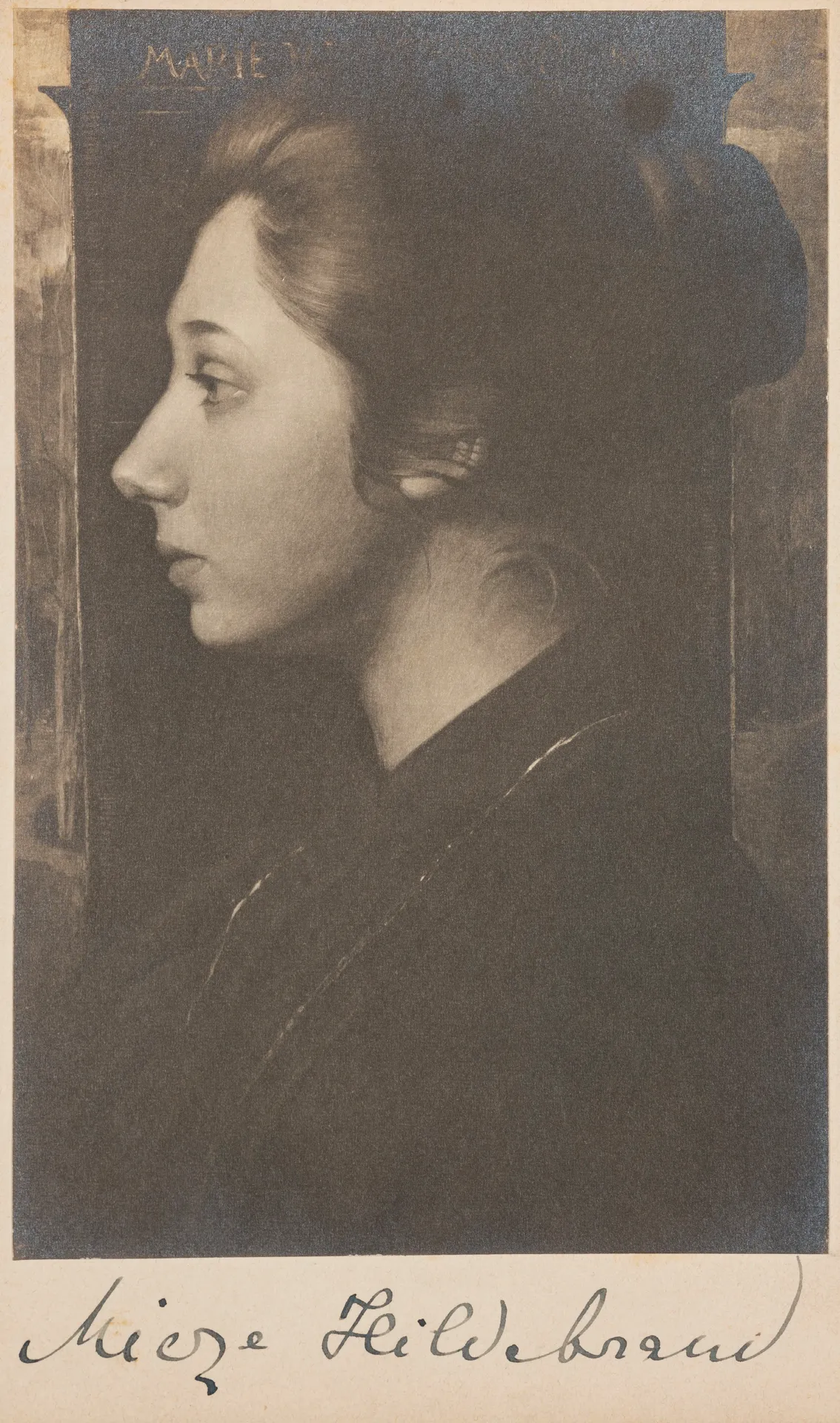

Marie Bertuch, geb. Sommerhoff

Netzwerk

1876

Freundschaften in Zürich

In Eduard Pfyffers Schüleratelier in Zürich lernt Roederstein Louise Catherine Breslau und Marie Sommerhoff (spätere Bertuch) kennen, mit denen sie zeitlebens in engem Kontakt stehen wird. Louise Breslau wird bald darauf nach Paris aufbrechen und damit zu einem Vorbild für Roederstein werden.

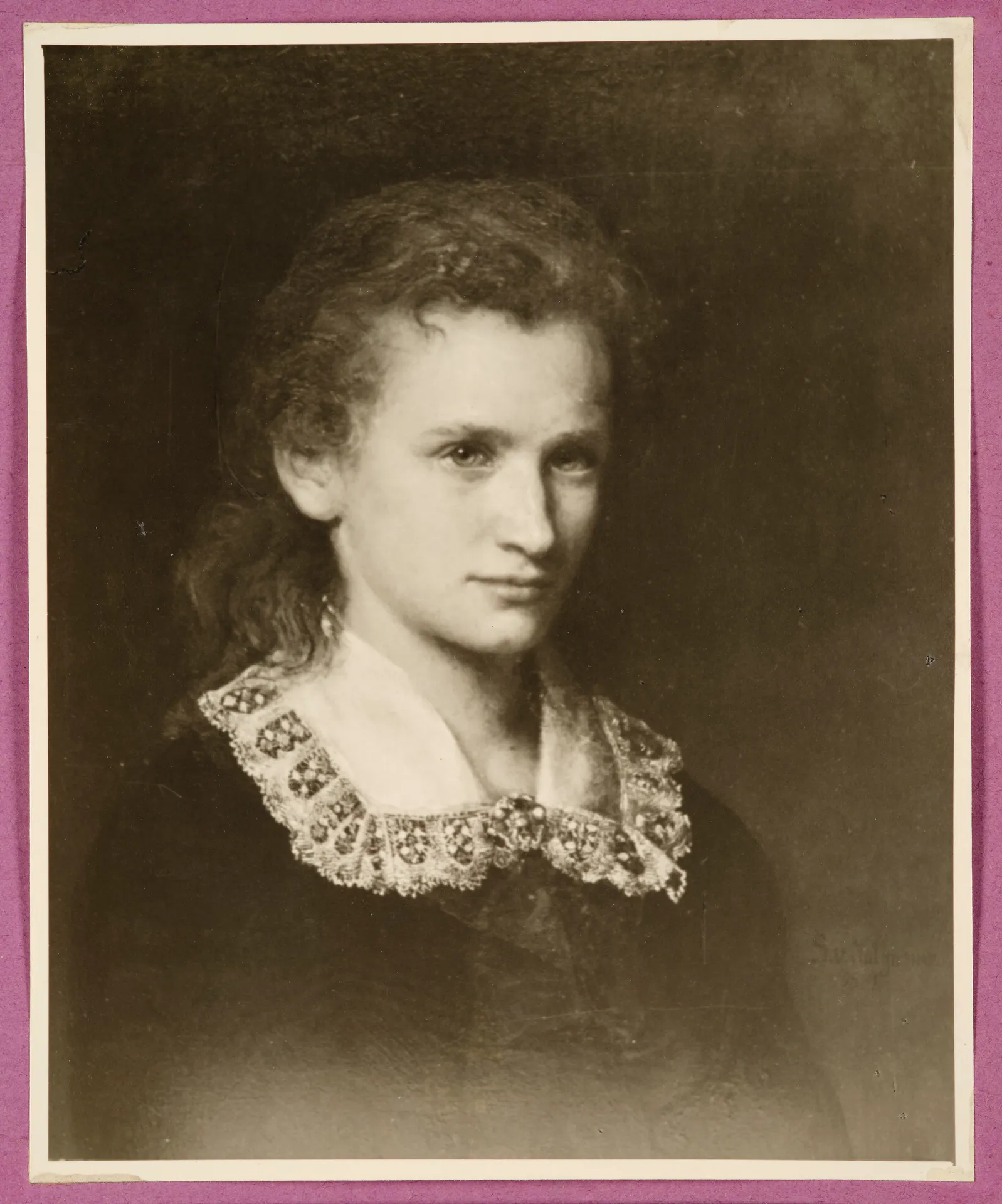

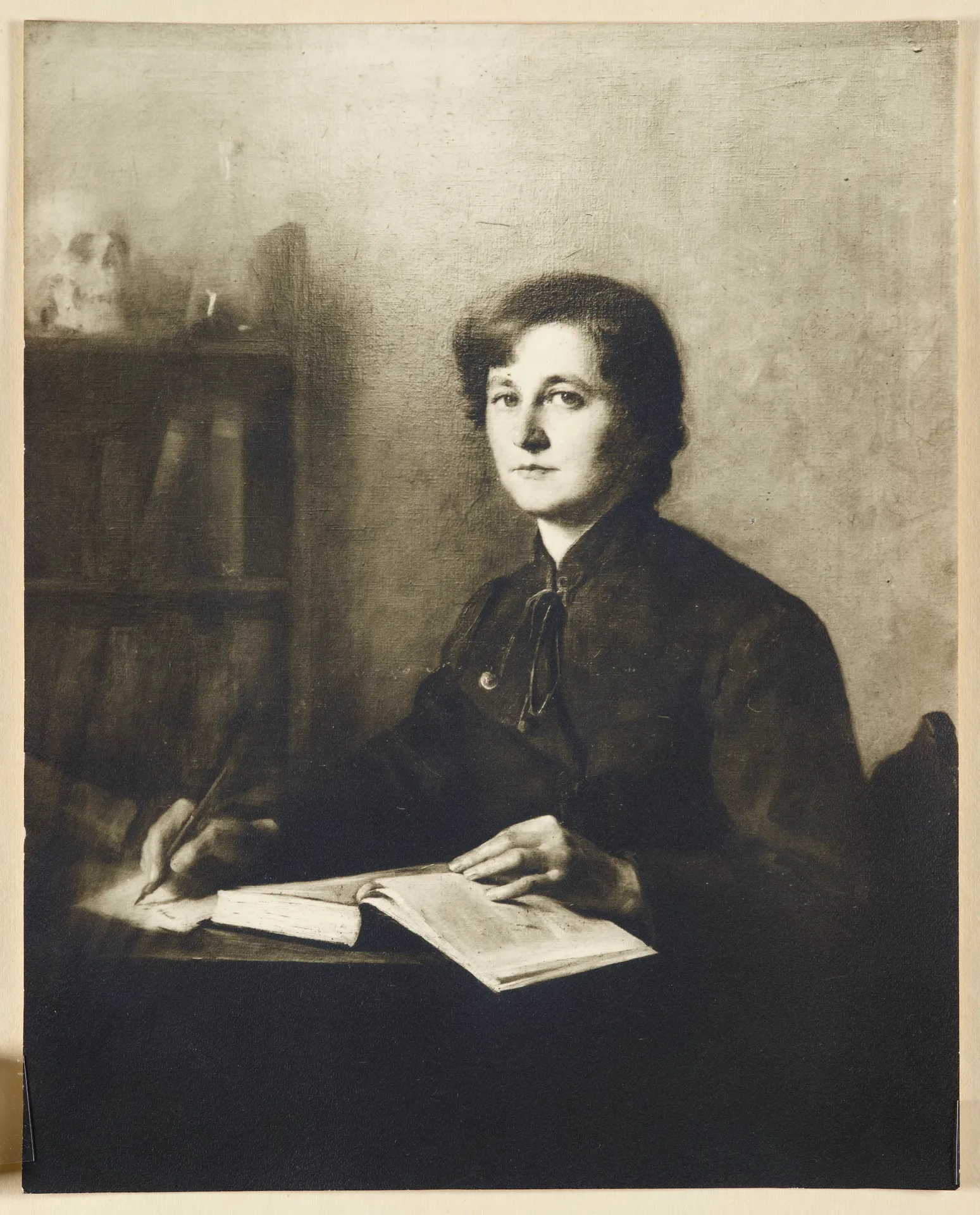

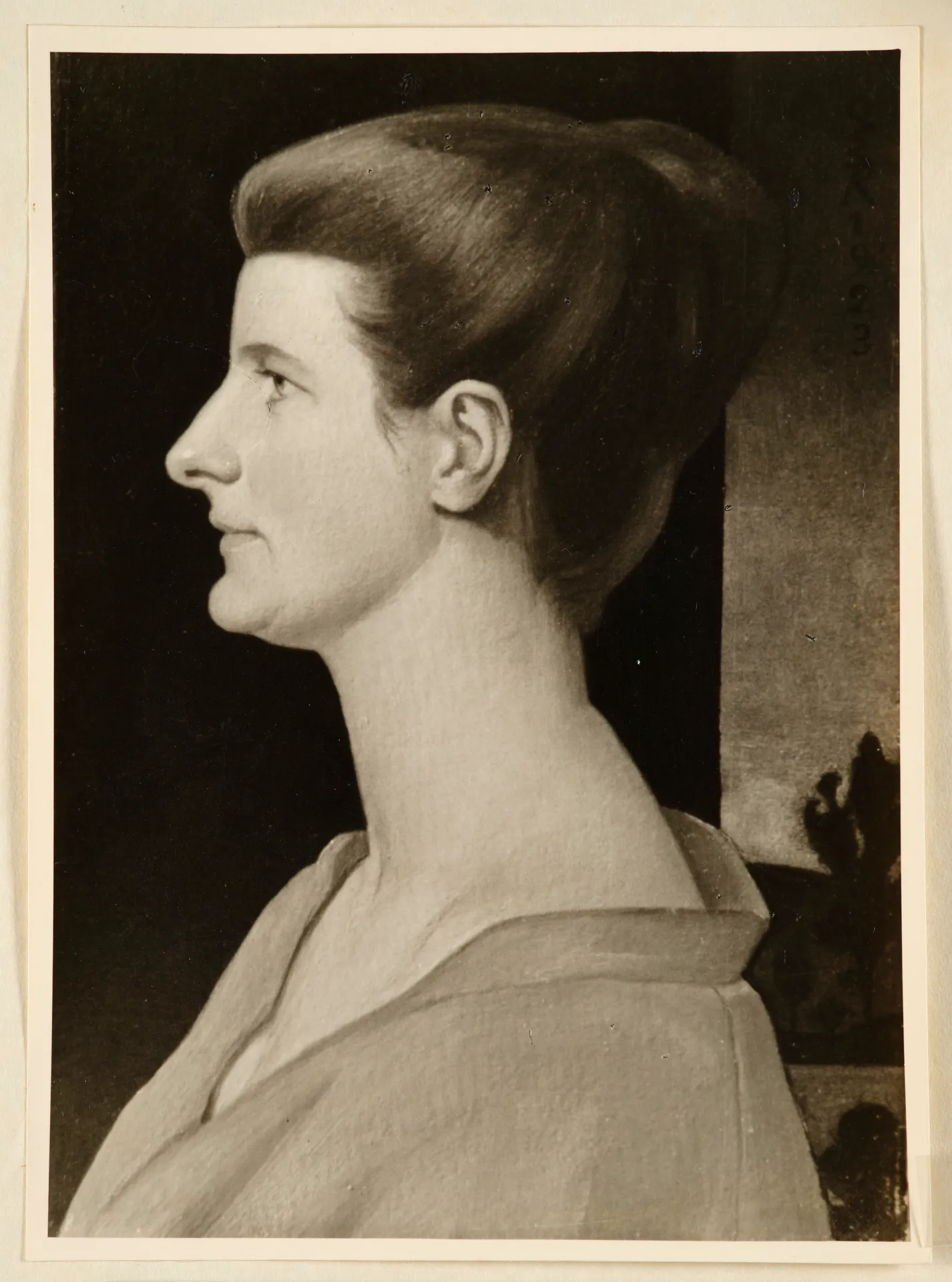

Susanne von Nathusius, Ottilie W. Roederstein, Gemälde, um 1880

Leben und Schaffen

Netzwerk

1879

Künstlerische Ausbildung in Berlin

Als ihre Schwester Johanna durch Heirat nach Berlin übersiedelt, folgt Roederstein ihr 1879 in die kaiserliche Reichshauptstadt. Dort besucht sie das Damenatelier des anerkannten Porträtmalers Karl Gussow bis 1882.

Zu den weiteren Schülerinnen des Ateliers zählen Anny Hopf (spätere Stebler-Hopf), Hildegard Lehnert, Helene von Menshausen und Susanne von Nathusius. Mit ihnen tritt Roederstein bald in freundschaftliche Verbindung.

Verbundene Personen/Institutionen

- Johanna Voos-Roederstein

- Karl Gussow

- Anny Stebler-Hopf

- Hildegard Lehnert

- Helene Menshausen

- Susanne von Nathusius

Anny Stebler-Hopf

Netzwerk

1879

Freundschaft mit Anny Stebler-Hopf

Unter den neuen Bekanntschaften im Damenatelier Karl Gussows verbindet sie mit der Schweizerin Anny Hopf (spätere Stebler-Hopf) eine besondere Freundschaft. Beide schmieden Pläne, zusammen nach Paris zu gehen.

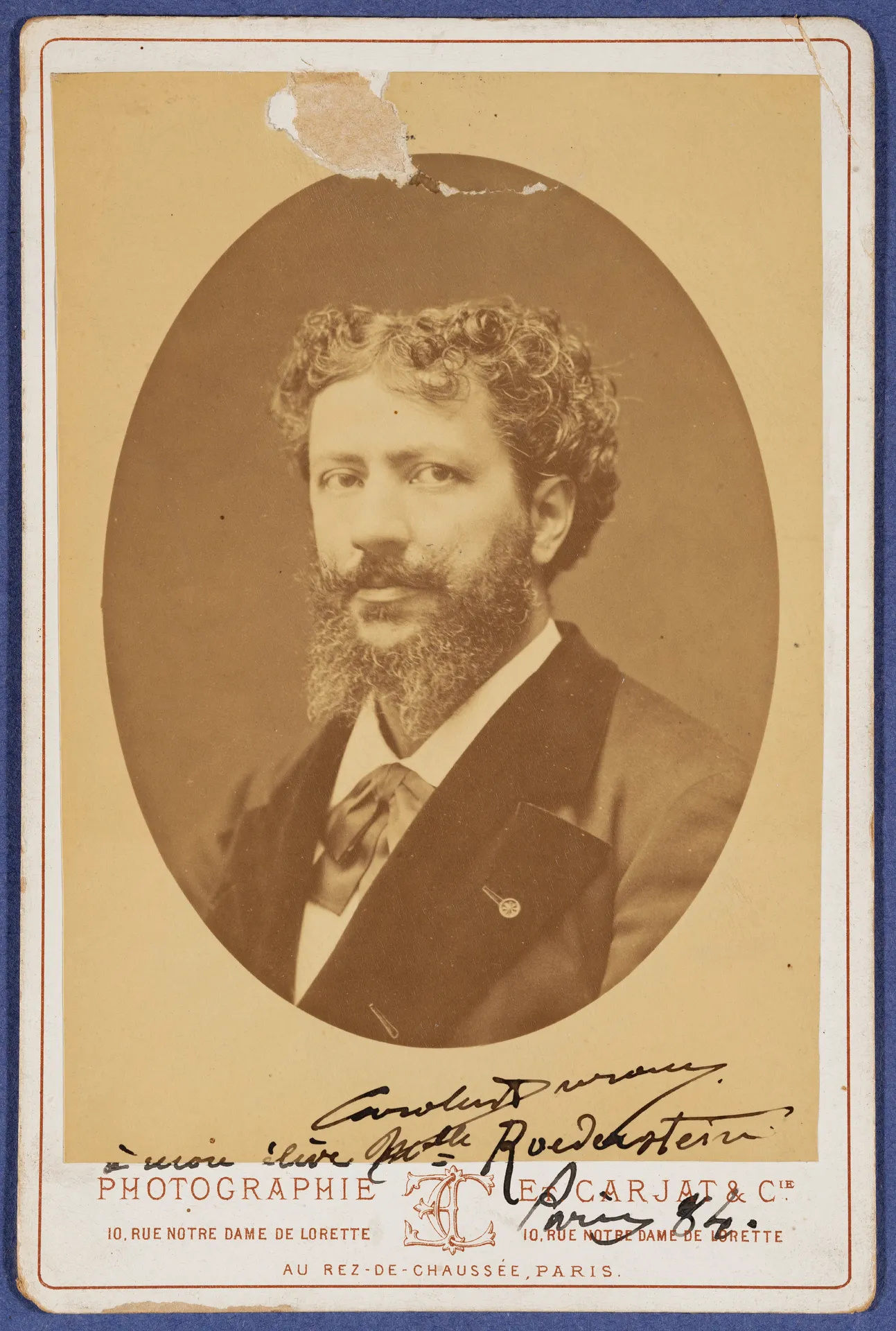

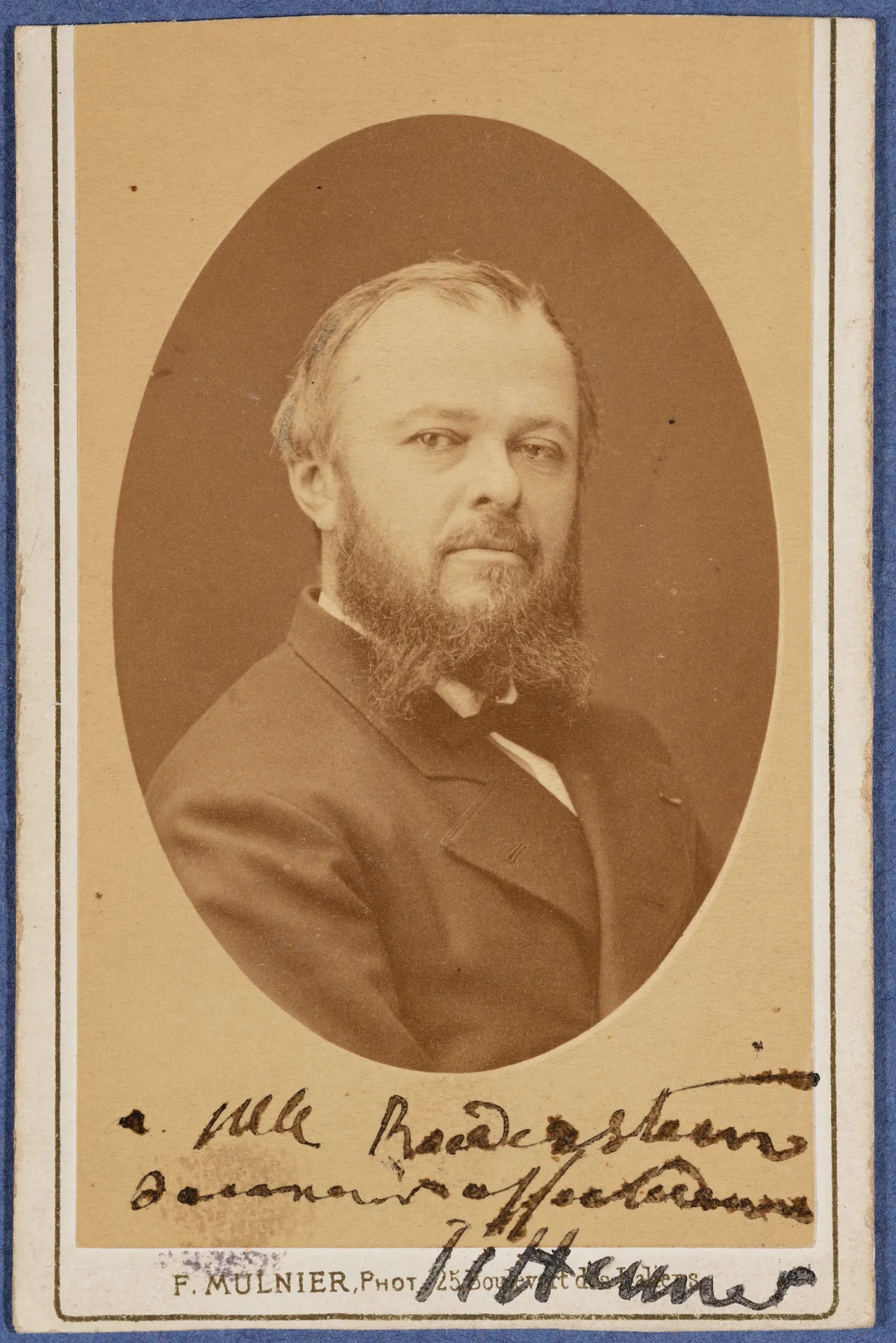

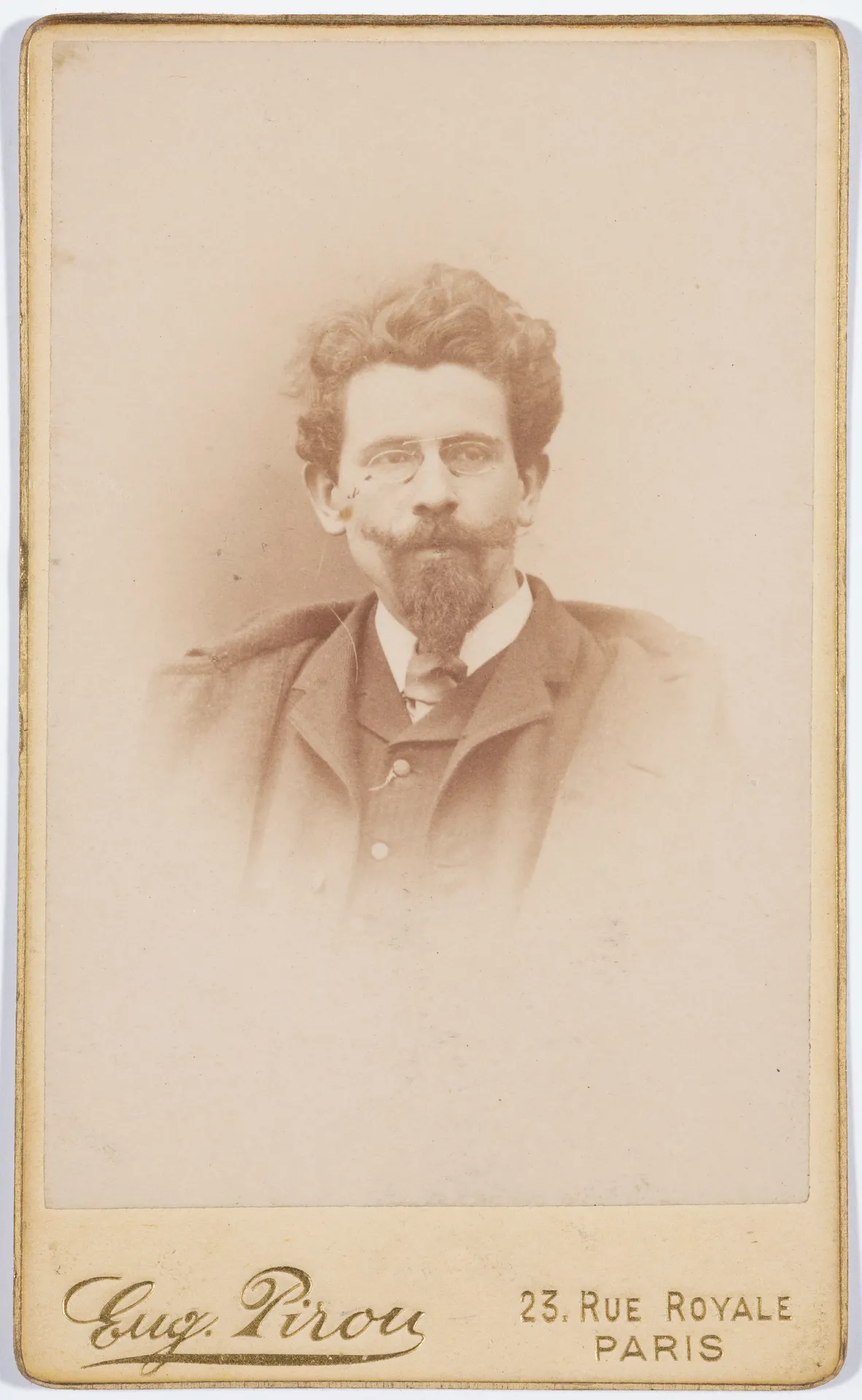

Carolus-Duran

Leben und Schaffen

1882

Künstlerische Weiterbildung in Paris

Im Spätherbst 1882 erfüllt sich Roedersteins Wunsch, gemeinsam mit Anny Hopf nach Paris zu ziehen. Dort vollendet sie ihre Malereiausbildung im Damenatelier der renommierten Künstler Carolus-Duran und Jean-Jacques Henner.

Nachmittags arbeitet sie darüber hinaus im Atelier von Luc-Olivier Merson. Abends zeichnet sie zusammen mit einer Freundin und männlichen Kollegen nach Aktmodellen. Roederstein erinnert sich viele Jahre später rückblickend in einem autobiografischen Text (erschienen in Elga Kern, Führende Frauen Europas , 1928), dass „dies ohne jede persönliche Belästigung geschehen konnte“.

Sie arbeitet hart an ihrer Karriere, studiert die alten Meister im Louvre und besucht zahlreiche Ausstellungen in der Kunstmetropole.

Verbundene Personen/Institutionen

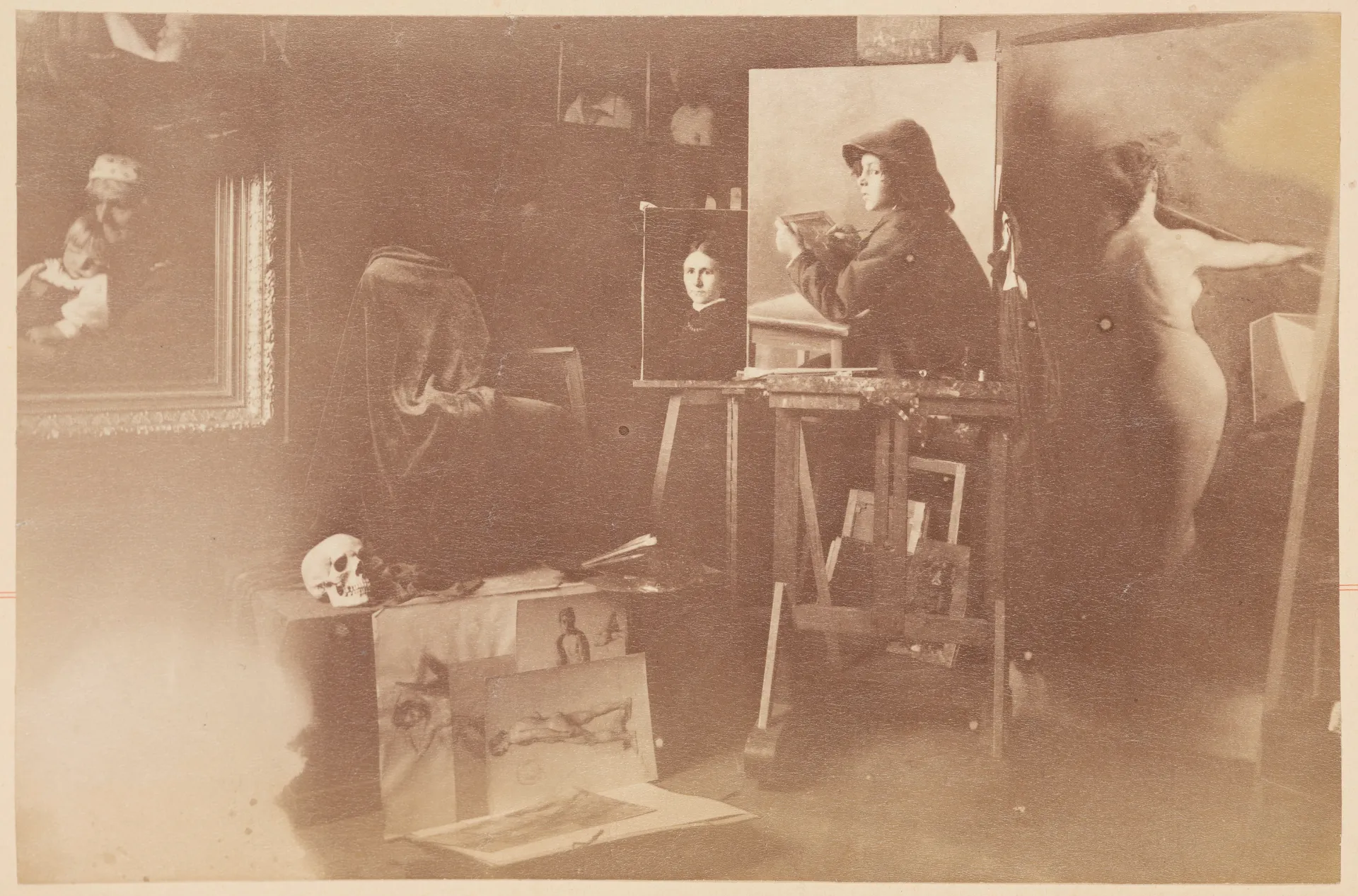

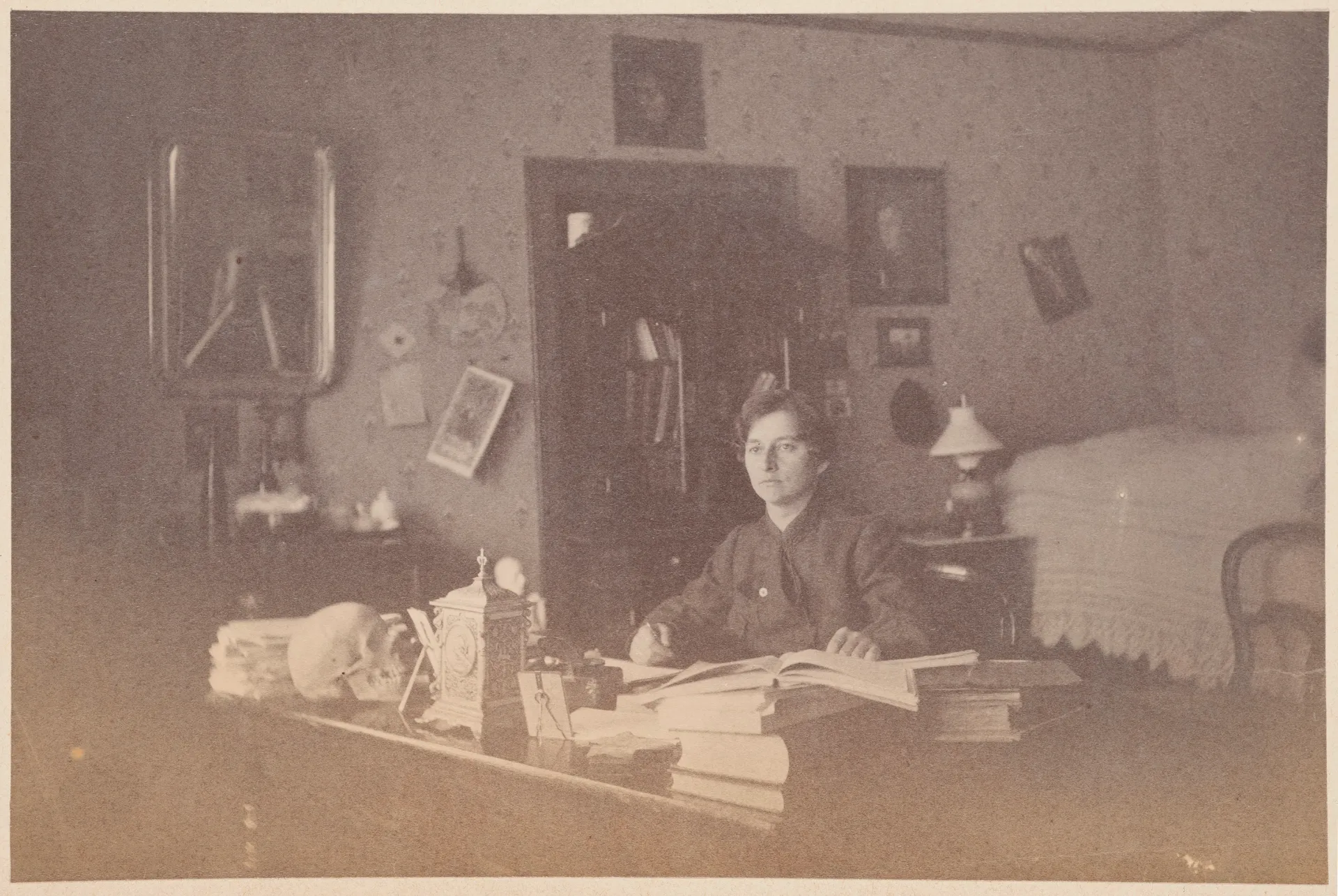

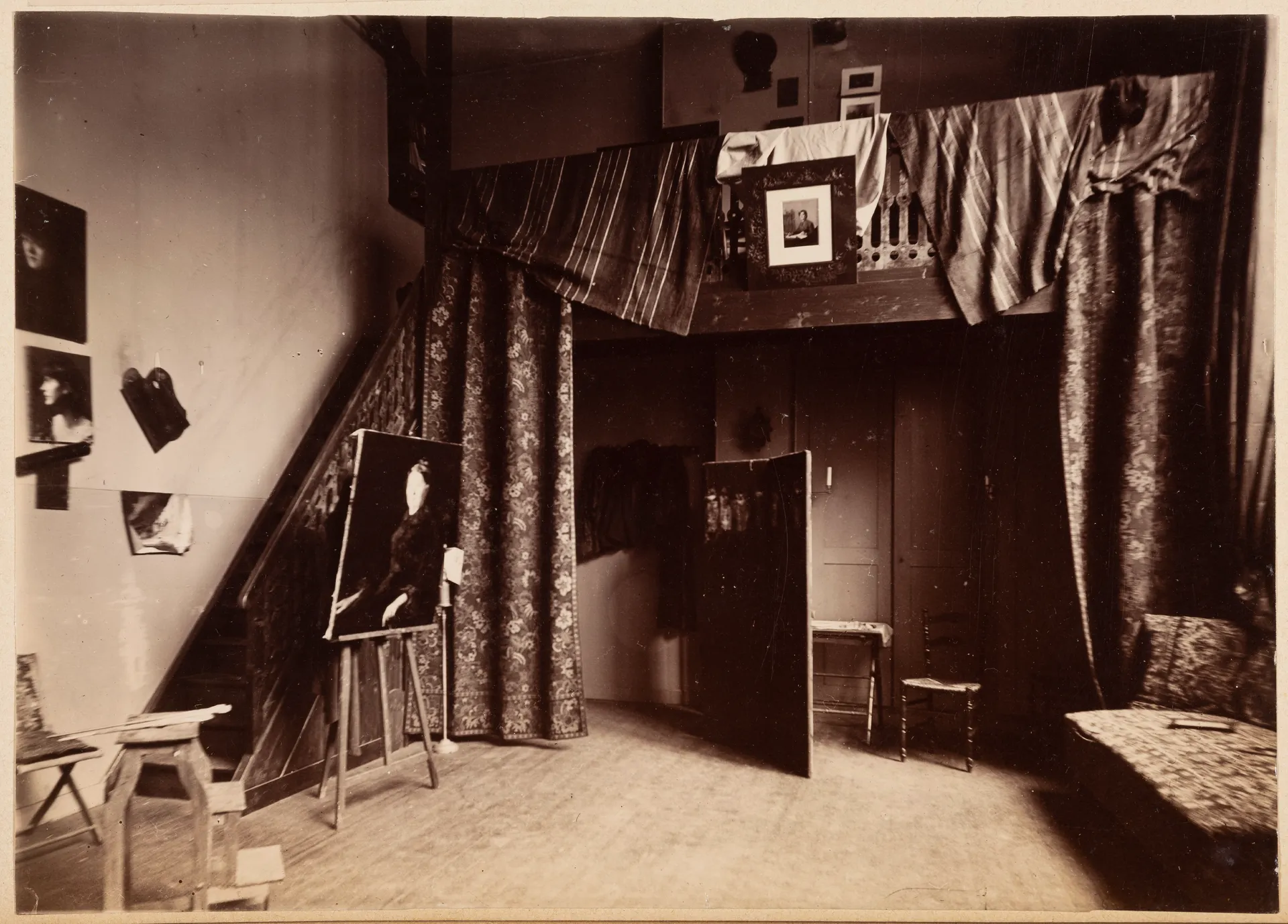

Ottilie W. Roedersteins Atelier in der Rue Notre-Dame des Champs 77, Paris

Leben und Schaffen

1883

Atelier in der Rue Notre-Dame-des-Champs 77, Paris

Roederstein und Anny Hopf (spätere Stebler-Hopf) wohnen spätestens seit 1883 zusammen mit der polnischen Bildhauerin Tola Certowicz in der bescheidenen Pension „Villa des Dames“ in der Rue Notre-Dame-des-Champs 77. Roedersteins Zimmer diente ihr auch als Atelier.

Elizabeth Nourse

Netzwerk

1883

Pariser Künstlerinnenfreundschaften

Roederstein genießt das freie, selbstbestimmte Leben, wie es jungen Künstlerinnen in jenen Jahren nur in Paris möglich ist. Mit ihren Freundinnen verkehrt sie in den einschlägigen Pariser Künstlertreffs. Sie knüpft zahlreiche Freundschaften und Bekanntschaften mit Kolleginnen und Kollegen. Aus diesen frühen Verbindungen erwächst das weitgespannte Netzwerk Roedersteins – getragen von gegenseitiger Unterstützung und entscheidend für ihren künstlerischen Erfolg. Eine besonders enge und lebenslang andauernde Freundschaft pflegt sie nicht nur zu Anny Stebler-Hopf und Tola Certowicz, sondern auch zu Elizabeth Nourse und Louise Catherine Breslau. Zu ihren Mitschülerinnen bei Carolus-Duran und Henner gehören darüber hinaus Susanne von Nathusius und Lucy Lee Robbins.

Verbundene Personen/Institutionen

- Elizabeth Nourse

- Anny Stebler-Hopf

- Susanne von Nathusius

- Tola Certowicz

- Marie-Louise-Catherine Breslau

- Lucy Lee Robbins

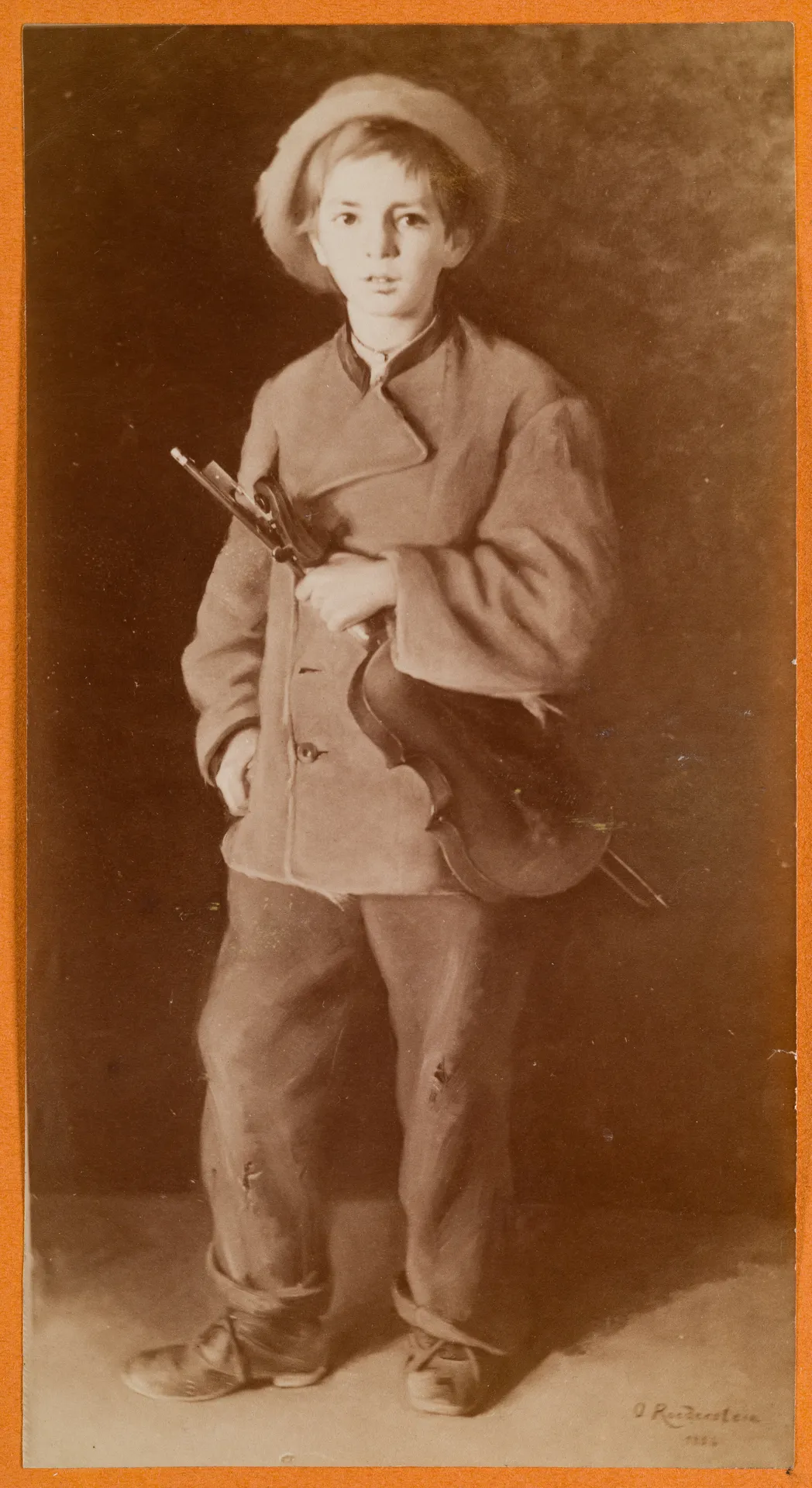

Ottilie W. Roederstein, Kleiner zerlumpter Violinspieler (auch: Jeune musicien), Gemälde, 1884

Ausstellung

1883/1884

Debüt im Salon de la Société des Artistes Français

Im Jahr 1883 präsentiert Roederstein zum ersten Mal ein Werk im Pariser Salon de la Société des Artistes Français. Es handelt sich um ein bisher nicht identifiziertes Frauenbildnis.

Bis 1914 wird Roederstein jährlich in Paris ausstellen.

Unter den frühen Werken, die sie im Salon einreicht, ist zum Beispiel das Gemälde Jeune musicien, das sie dort 1884 ausstellt.

Mehr zu Ausstellung

Madeleine Smith, Ottilie W. Roederstein und Jeanne Smith in Nogent-sur-Marne

Netzwerk

1885

Freundschaft mit Jeanne und Madeleine Smith

Roederstein lernt 1885 in Paris die Amateurfotografin Jeanne Smith und deren jüngere Schwester Madeleine kennen. Die Familie Smith ist sehr wohlhabend und besitzt neben einem großbürgerlichen Stadthaus in Paris auch ein Anwesen im nahe gelegenen Nogent-sur-Marne. Madeleine Smith wird um 1887 Roedersteins erste Schülerin und stellt bald selbst erfolgreich in Paris aus. Zwischen den Smith-Schwestern und Roederstein entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft. Die Familie Smith unterstützt Roederstein als Malerin, sie ermöglicht ihr Reisen zu Studienzwecken und stellt ihr in späteren Jahren auch ein Atelier auf dem Boulevard du Montparnasse in Paris zur Verfügung.

Agnes Bluhm, Ottilie W. Roederstein, Clara Willdenow und Elisabeth H. Winterhalter

Netzwerk

1885

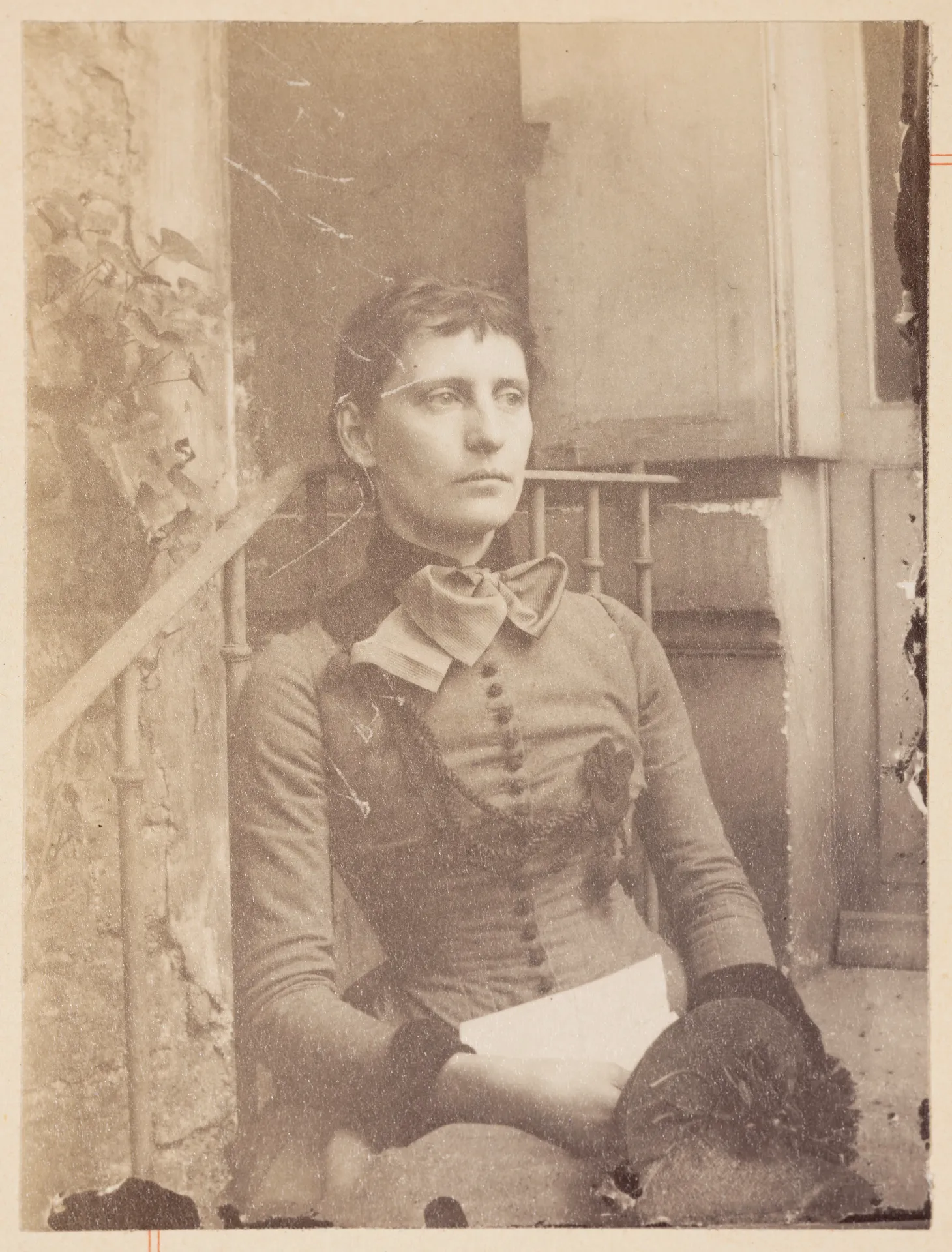

Erste Begegnung mit Elisabeth H. Winterhalter

Roederstein verbringt den Sommer stets in Zürich bei ihrer Familie. Dort lernt sie am 31. Juli 1885 Elisabeth H. Winterhalter kennen. Die junge Münchnerin war 1884 nach Zürich gekommen, um Medizin zu studieren – eine Möglichkeit, die Frauen in Deutschland damals noch verwehrt wird.

Noch am gleichen Tag stellt Roederstein ihre neue Bekanntschaft der Mutter vor, die zur „Studentinnenmutter“ geworden war.

Agnes Bluhm ist wohl die Erste, die über Kontakte Roedersteins Vaters als junge Medizinstudentin in die Obhut der Familie Roederstein aufgenommen wird. Auch Clara Willdenow, später eine angesehene Ärztin, gehört diesem Zirkel an.

Roedersteins Vater Reinhard finanziert Winterhalter den Abschluss ihres Studiums in Zürich. Die Freundschaft zwischen Roederstein und Winterhalter entwickelt sich zu einer Lebenspartnerschaft.

Verbundene Personen/Institutionen

Das Atelierhaus Schneggli in Zürich

Leben und Schaffen

1887

Atelier im „Schneggli“ in Zürich

Roederstein kehrt im Frühjahr 1887 nach Zürich zurück, unterhält aber weiterhin ein Atelier in Paris. In Zürich arbeitet sie zunächst im „Künstlergütli“ und anschließend im „Schneggli“. Dieses Atelierhaus an der Schönberggasse 15a, wurde einst vom Zürcher Maler Ludwig Vogel genutzt. Im August 1888 muss sie ihr Atelier dort jedoch räumen.

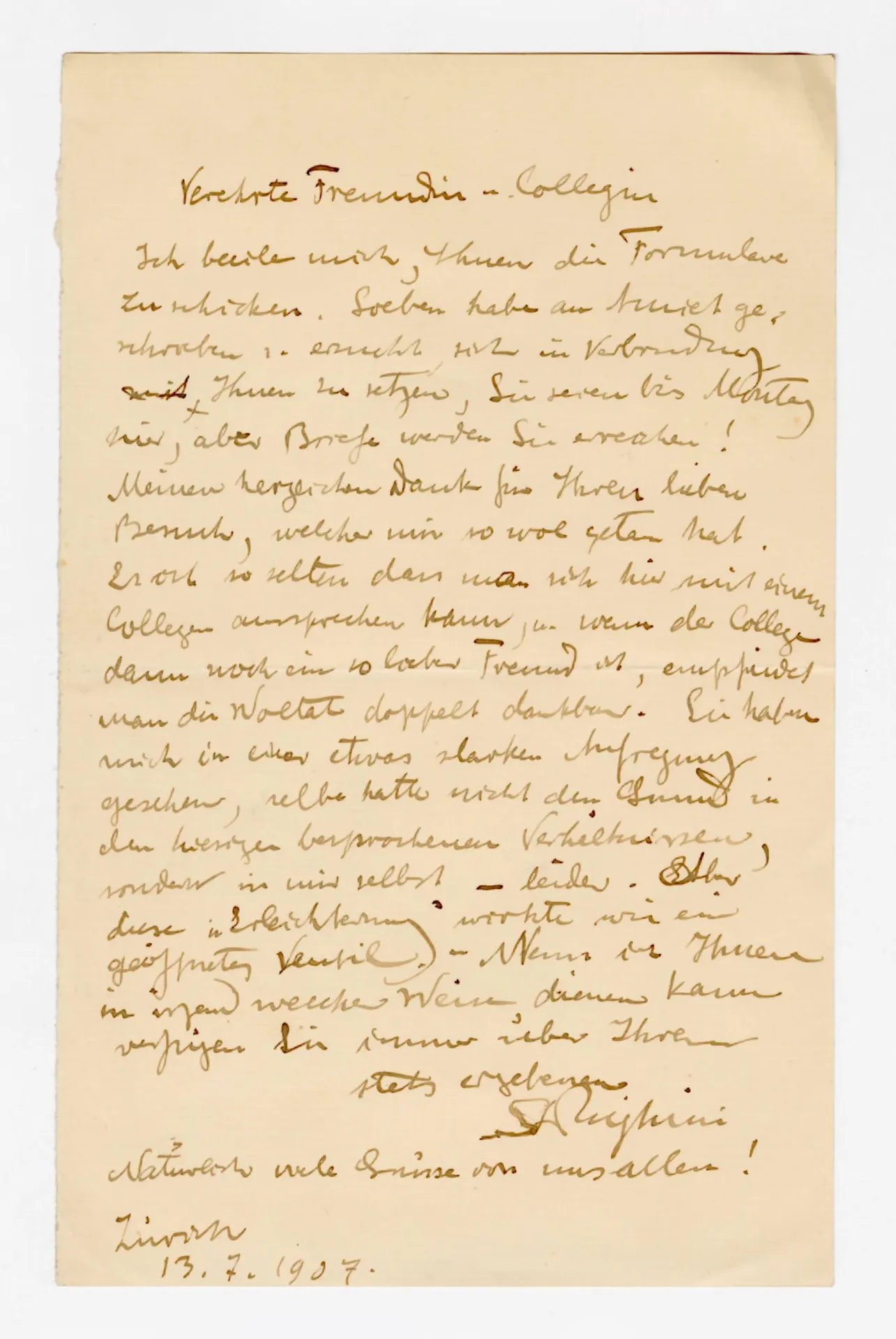

Brief von Sigismund Righini an Ottilie W. Roederstein, 13. Juli 1907

Netzwerk

1888

Freundschaft mit Sigismund Righini

Sigismund Righini wird im Jahr 1888 in Zürich Roedersteins Schüler und später selbst als Maler bekannt. Beide bleiben einander in lebenslanger Freundschaft verbunden. Righini wird in seiner späteren Funktion innerhalb der Ausstellungs- und Hängekommission am Kunsthaus Zürich eine wichtige Rolle als Vermittler für Roederstein spielen.

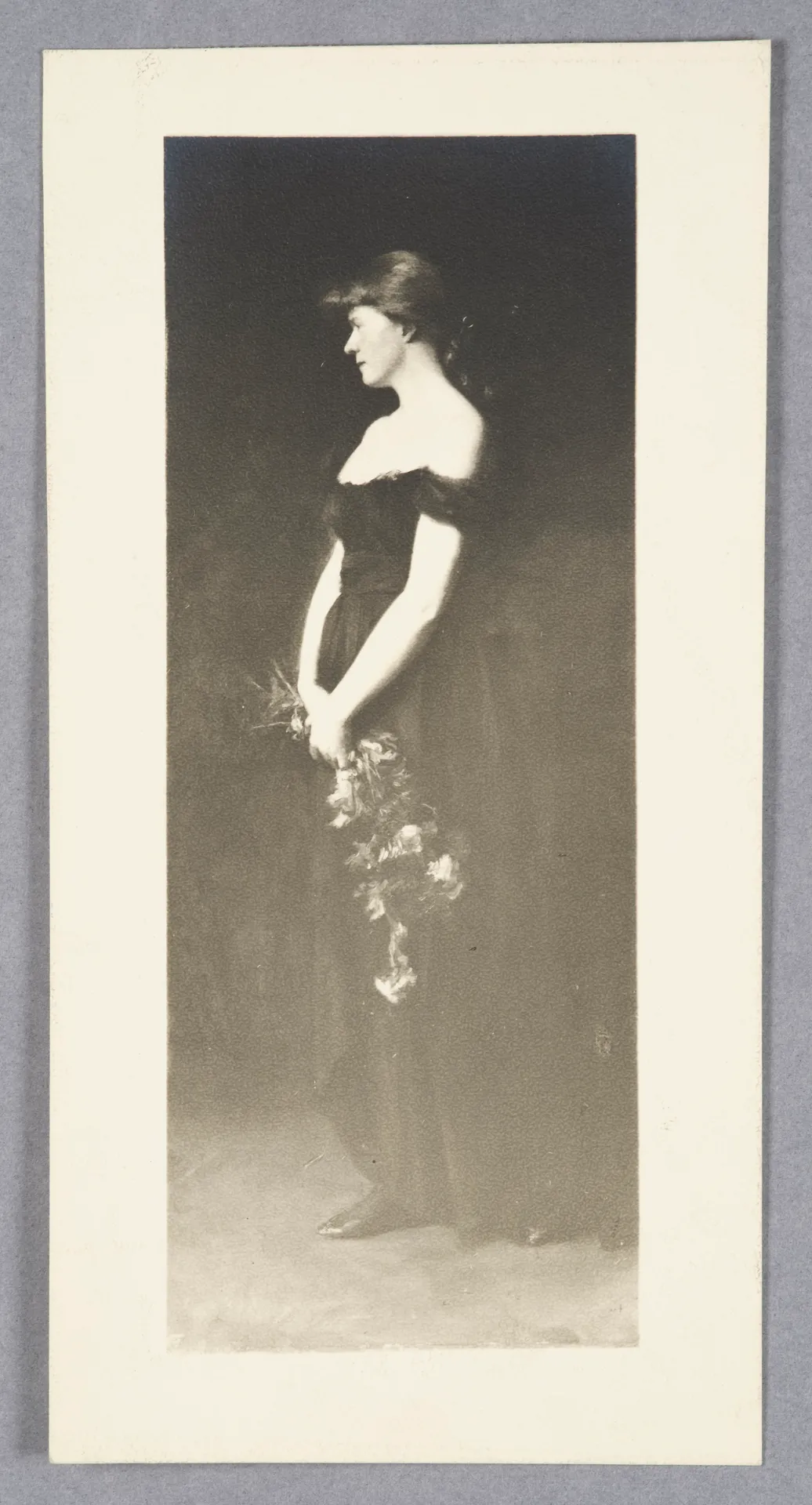

Ottilie W. Roederstein, Madame Dimitri Monnier, Gemälde, 1888

Ausstellung

1888

Erste Auszeichnung im Salon de la Société des Artistes Français

Roederstein wird 1888 für ihr Porträt Madame Dimitri Monnier mit der „mention honorable“ im Salon der Société des Artistes Français ausgezeichnet – eine begehrte Ehrung, die Künstlerinnen nur relativ selten zuteilgeworden ist. Sie verspricht größere Aufmerksamkeit beim Publikum und Aufträge.

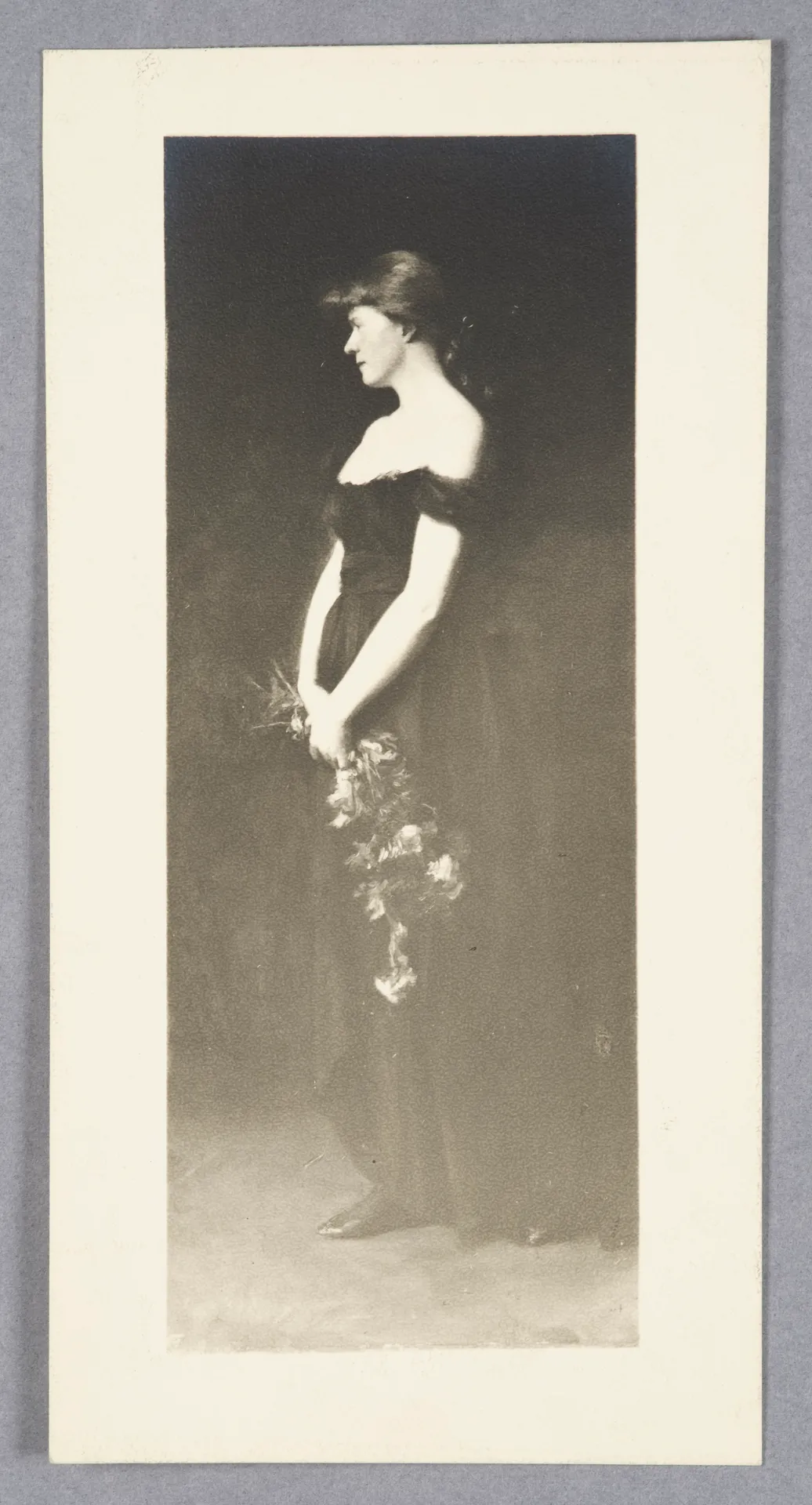

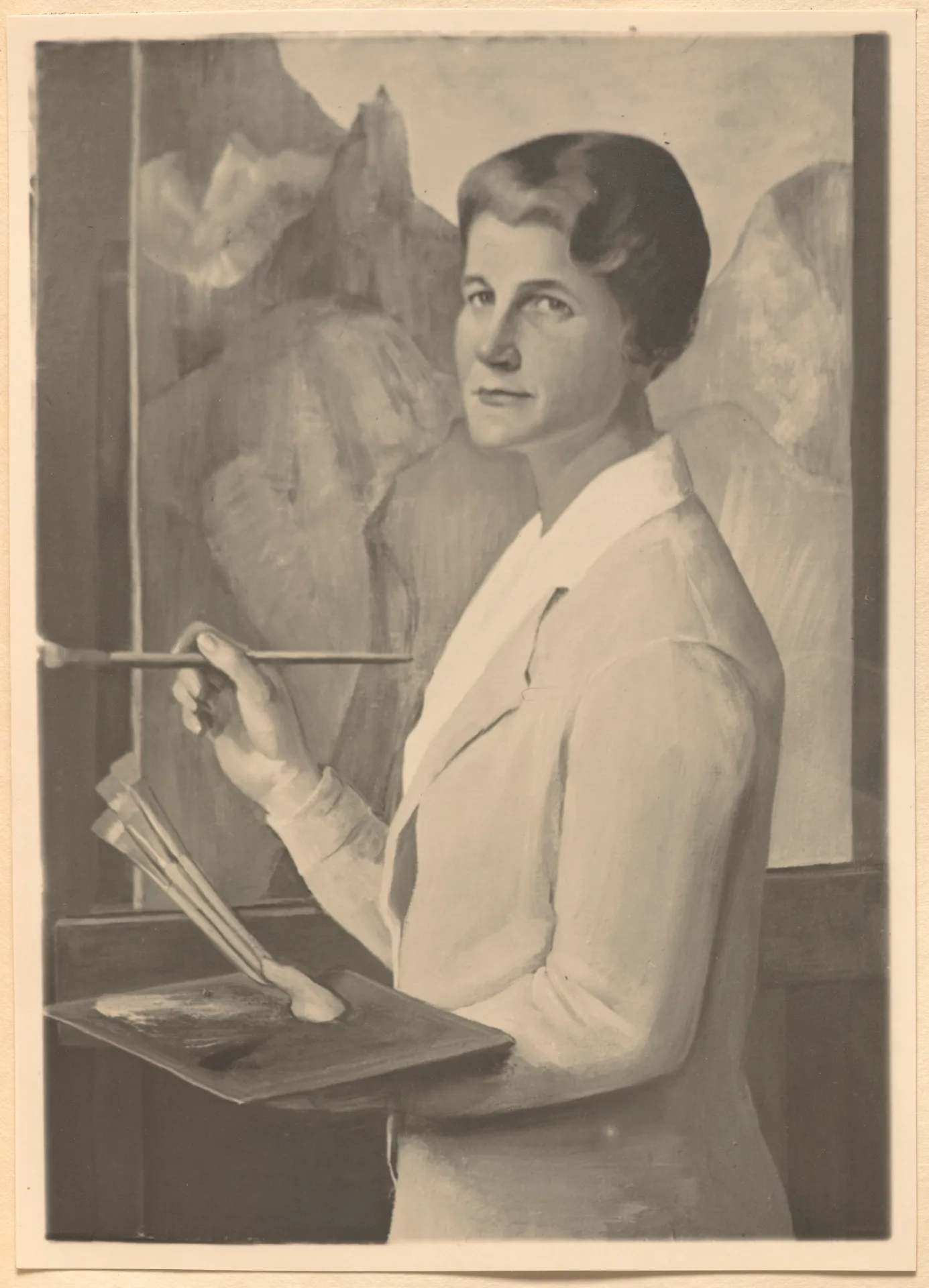

Ottilie W. Roederstein vor ihrem Gemälde Miss Mosher in ihrem Atelier in der rue de la Grande-Chaumière 8, Paris

Leben und Schaffen

Netzwerk

1888

Atelier in der Rue de la Grande Chaumière 8, Paris

Spätestens im August 1888 bezieht Roederstein ein neues Atelier in der Rue de la Grande-Chaumière 8, das sie mit der amerikanischen Malerin Elizabeth Nourse teilt. Nourse kommt 1887 aus den Vereinigten Staaten nach Paris und studiert zunächst an der Académie Julian, dann im Damenatelier von Carolus-Duran und Jean-Jacques Henner. Im Laufe ihrer Ateliergemeinschaft stehen beide Malerinnen in engem künstlerischem Austausch miteinander.

Postkarte von Paris, Blick auf der Weltausstellung von 1889 mit dem Eiffelturm

Ausstellung

1889

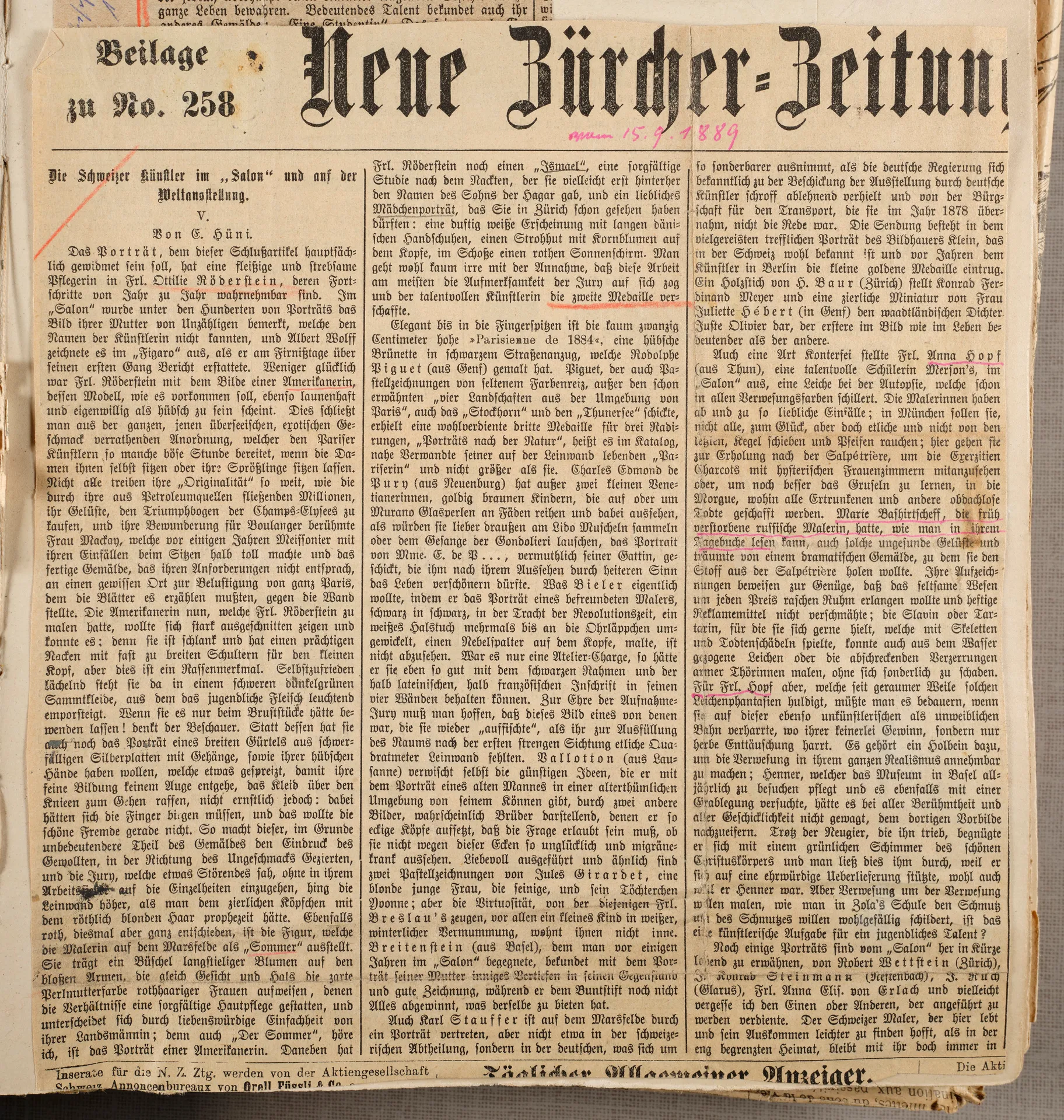

Auszeichnung auf der Pariser Weltausstellung

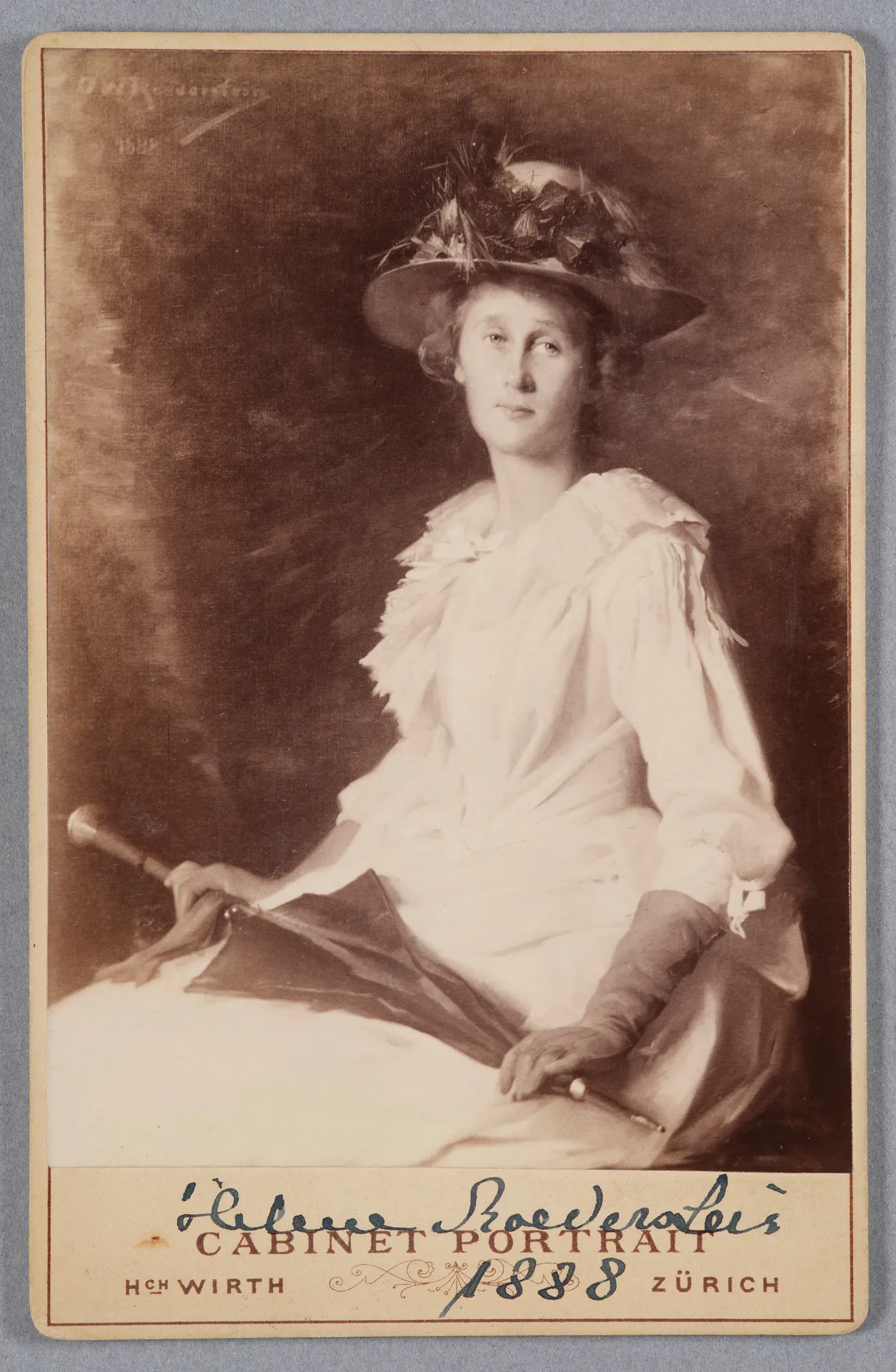

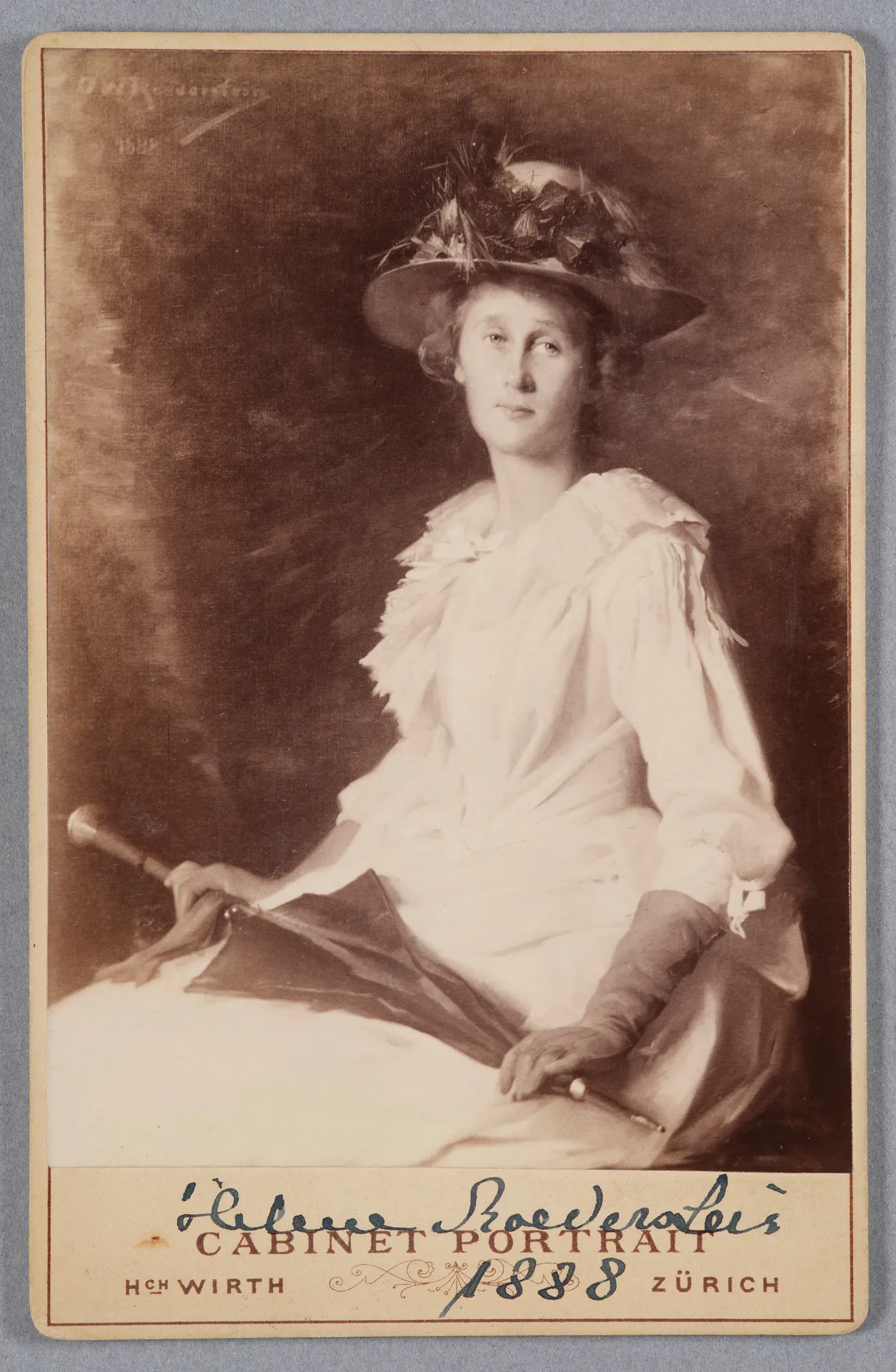

An der Pariser Weltausstellung von 1889 werden Roedersteins im Schweizer Pavillon präsentierte Gemälde – Miss Mosher (oder Sommerneige), der Akt Ismael und das Porträt ihrer Schwester Helene Roederstein mit Schirm – mit einer Silbermedaille prämiert.

Mehr zu Ausstellung

Elisabeth H. Winterhalter als Studentin

Leben und Schaffen

1889

Winterhalters medizinisches Diplom

Winterhalter schließt 1889 in Zürich ihr Medizinstudium mit dem schweizerischen Staatsexamen ab. Ein Jahr später wird ihr die Approbation erteilt. Ihre klinische Fortbildung absolviert Winterhalter anschließend in Paris, München und Stockholm.

Ottilie W. Roederstein, Madame Dimitri Monnier, Gemälde, 1888

Ausstellung

1890

Erste Nationale Kunst-Ausstellung der Schweiz

Roederstein nimmt an der Ersten Nationalen Kunst-Ausstellung der Schweiz teil, die vom 30. Mai bis 24. August 1890 im Kunstmuseum Bern ausgerichtet wird. Sie zeigt drei ihrer besten Werke, die ihr bereits große Anerkennung eingebracht haben: Miss Mosher, Helene Roederstein mit Schirm und Madame Dimitri Monnier.

Wohnhaus von Ottilie W. Roederstein und Elisabeth H. Winterhalter in der Bleichstraße 60, Frankfurt am Main

Leben und Schaffen

1891

Umzug nach Frankfurt am Main

Am 3. Januar 1891 stirbt Roedersteins Vater in Zürich. Kurze Zeit später ziehen Roederstein und Winterhalter nach Frankfurt am Main. Sie mieten sich eine erste Wohnung in der Bleichstraße 60. Nur wenige Gehminuten entfernt arbeitet Roederstein in einem kleinen Atelier in der Hochstraße 40.

Elisabeth H. Winterhalter lässt sich als Gynäkologin nieder und eröffnet ab 1895 eine Poliklinik im neu gegründeten Krankenhaus des Vaterländischen Frauenvereins, Eschenheimer Anlage 7, obwohl ihre Schweizer Approbation in Deutschland nicht anerkannt wird. Erst 1903/04 wird sie mit 47 Jahren an der Universität Heidelberg das Physikum und das deutsche Staatsexamen nachholen.

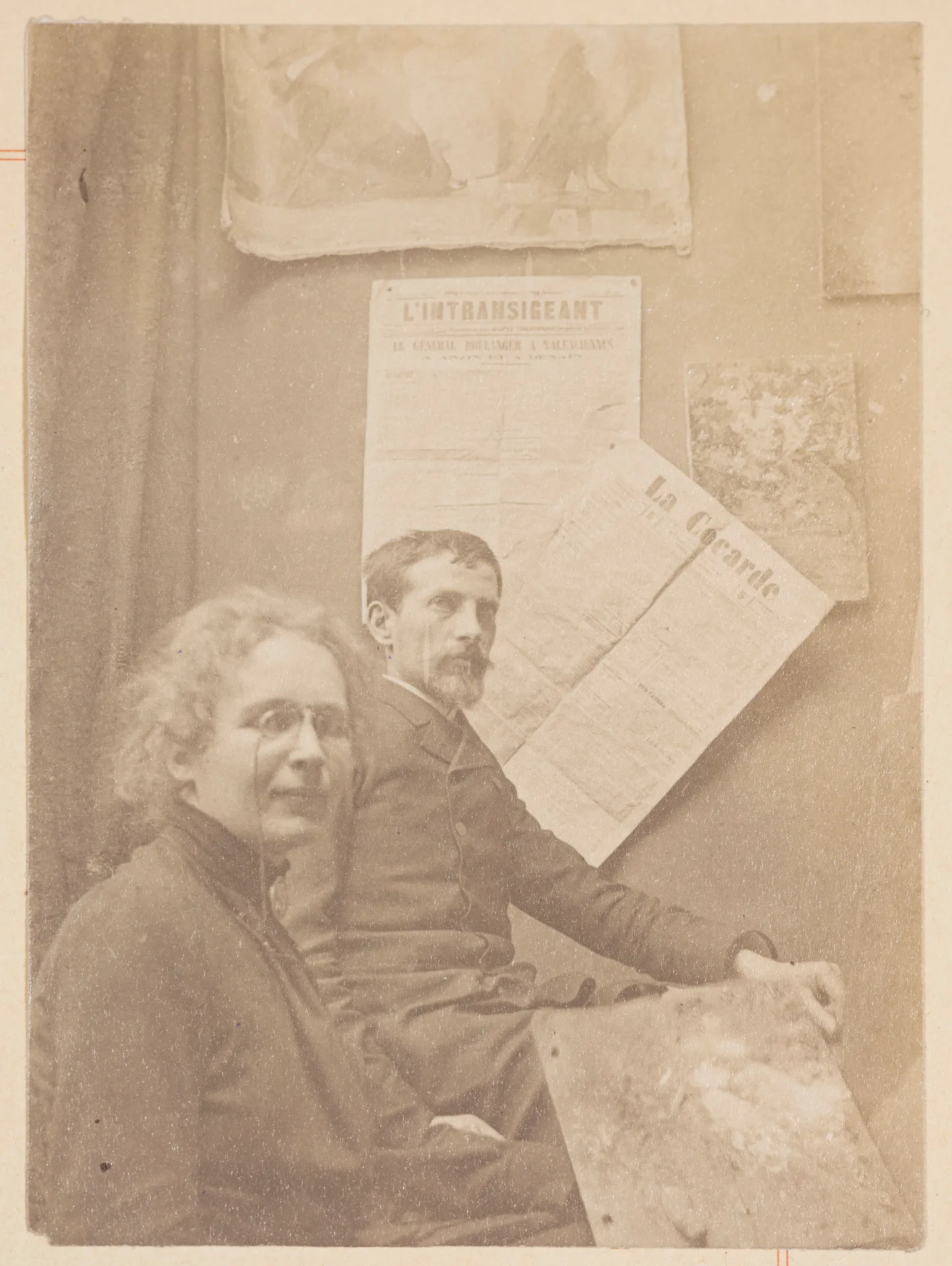

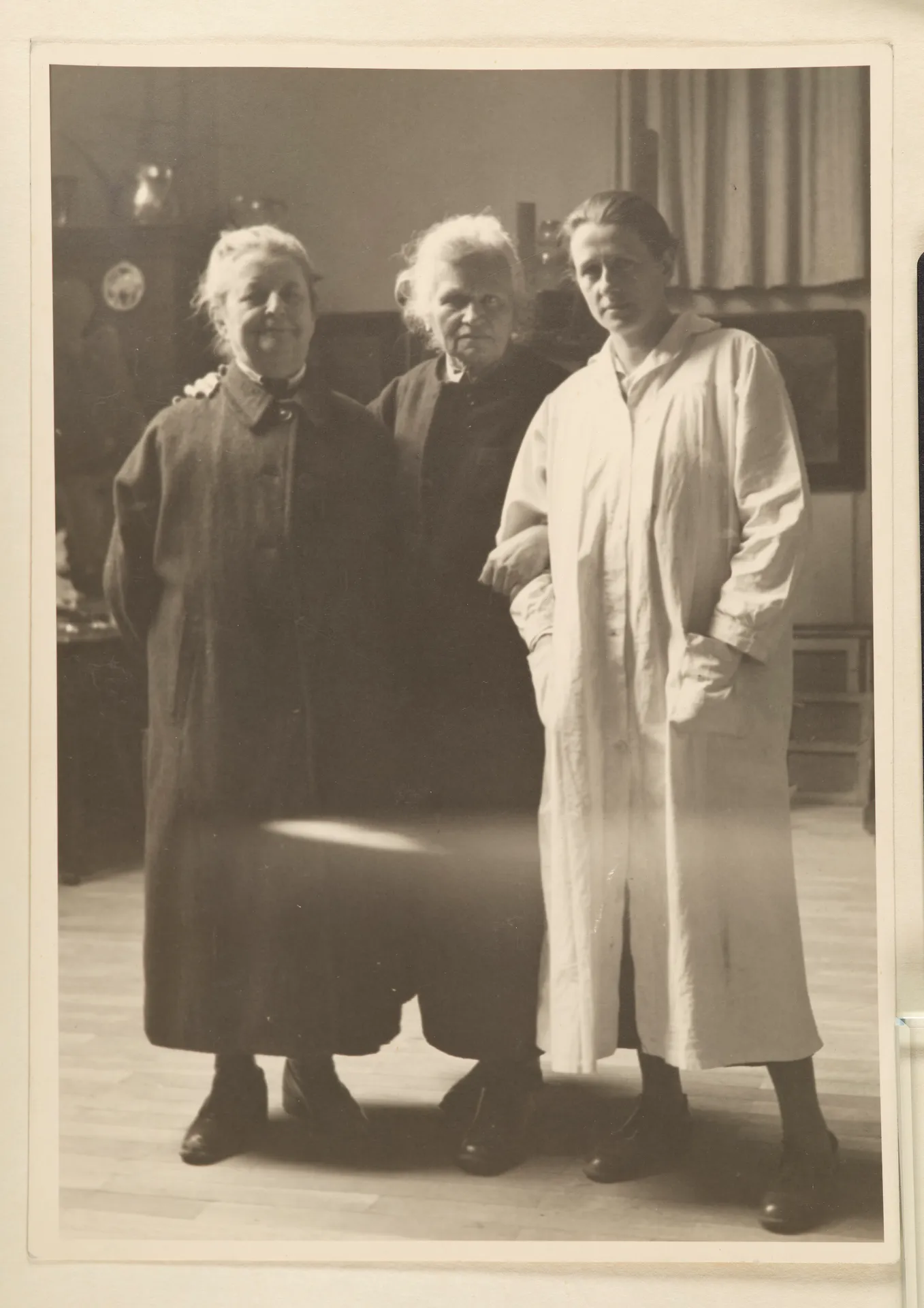

Schülerinnen des privaten Damenateliers von Ottilie W. Roederstein und Marie Bertuch, Frankfurt am Main

Leben und Schaffen

Netzwerk

1891

Schülerinnenatelier in Frankfurt

Bereits kurz nach ihrer Ankunft in Frankfurt gründet Roederstein zusammen mit ihrer Kollegin Marie Bertuch, die sie schon seit ihrer Ausbildung in Zürich kennt, ein Damenatelier. Zu ihren Schülerinnen zählen Pauline Kowarzik, deren Tochter Else von Guaita (spätere Lampe) sowie Frieda Blanca von Joeden und Emma Kopp.

Verbundene Personen/Institutionen

Ottilie W. Roedersteins Atelier in der Rue Bara 5, Paris

Leben und Schaffen

1891

Atelier in der Rue Bara 5, Paris

Roederstein weilt auch nach dem Umzug nach Frankfurt jährlich einige Monate in Paris, meist im Frühjahr und Herbst, um dort zu arbeiten und auszustellen.

Spätestens im Februar 1891 bezieht sie neue Atelierräumlichkeiten in der Rue Bara 5, die sie während ihrer Abwesenheit Kolleginnen überlässt. Sie behält das Atelier bis 1903.

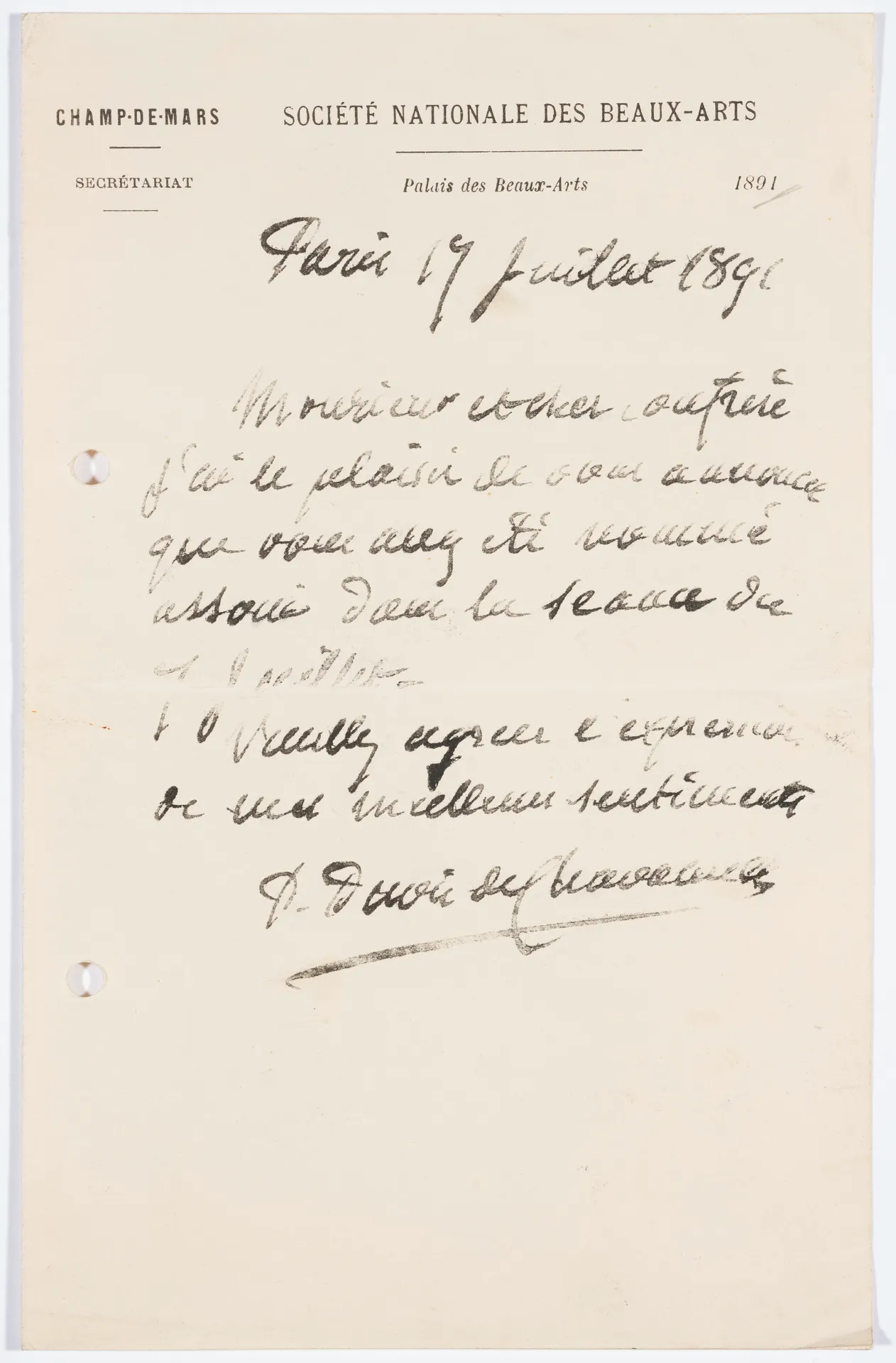

Brief von Pierre Puvis de Chavannes an Ottilie W. Roederstein, Ernennung zum "membre associé" der Société nationale des Beaux-Arts, Paris, 17. Juli 1891

Leben und Schaffen

Netzwerk

1891

Mitglied in der Société nationale des Beaux-Arts

Roederstein wird am 17. Juli 1891 als „membre associé“ in die Société nationale des Beaux-Arts aufgenommen. Ihr ehemaliger Lehrer Carolus-Duran war eine treibende Kraft bei der Gründung der neuen, modernen Strömungen gegenüber aufgeschlossenen Künstlervereinigung. Jean-Jacques Henner und Pierre Puvis de Chavannes gehören ebenfalls dem Vorstand der Société an.

Verbundene Personen/Institutionen

- Pierre Puvis de Chavannes

- Emile Auguste Carolus-Duran

- Jean-Jacques Henner

- Société nationale des Beaux-Arts

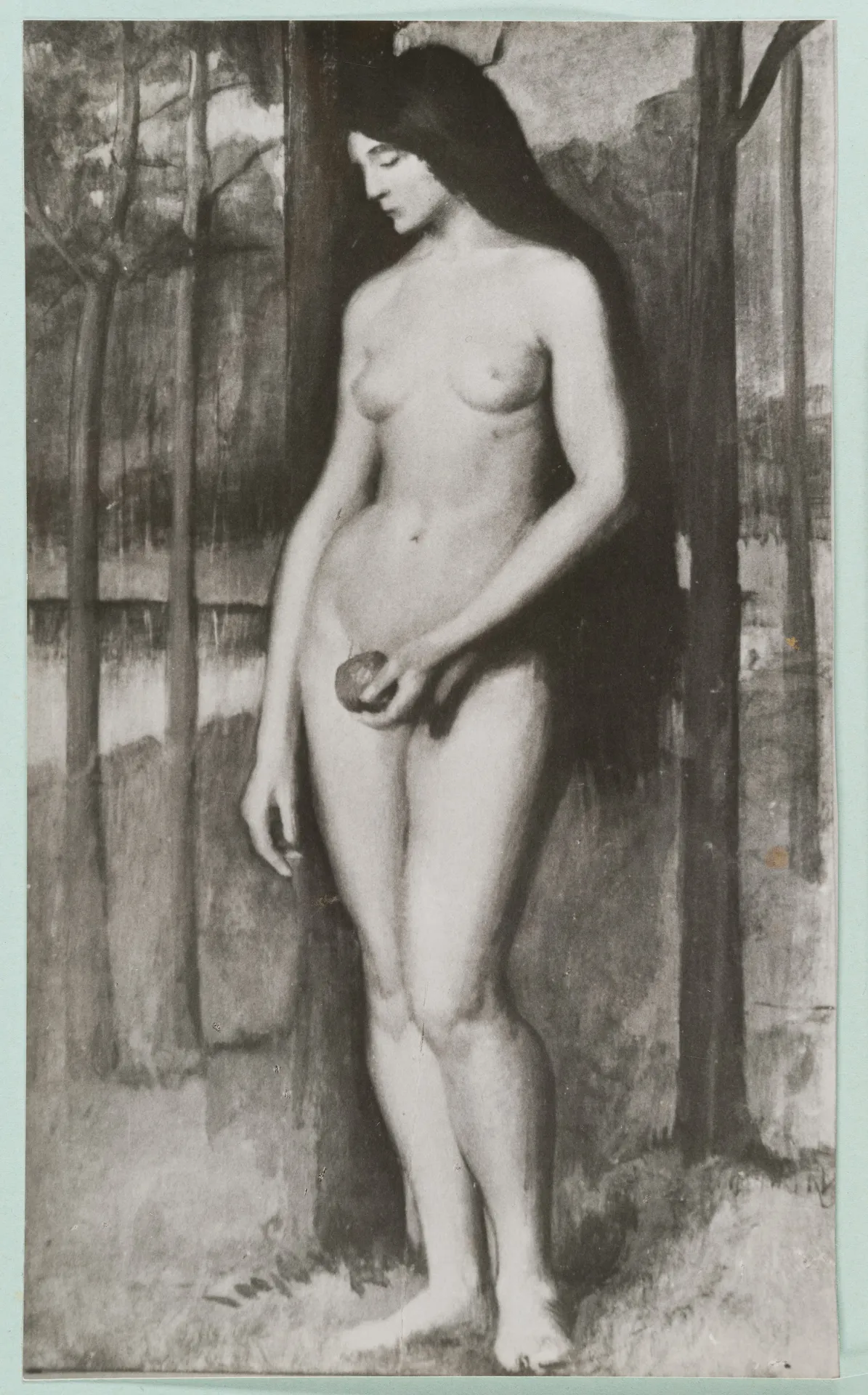

Ottilie W. Roederstein, Junge Frau mit Apfel, Gemälde, um 1899

Ausstellung

1891

Internationale Jahresausstellung im Münchner Glaspalast

Roederstein nimmt 1891 an der internationalen Jahresausstellung im Münchner Glaspalast teil. Neben den Werken französischer Künstler beeindrucken sie dort vor allem die Gemälde Hans von Marées’, dem ein eigener Saal gewidmet ist, und die Arbeiten des in Frankfurt ansässigen Malers Hans Thoma.

Fedor Mamroth, Kleines Feuilleton: Frankfurter Kunstverein, Ausstellungsrezension, in: Frankfurter Zeitung, 27. November 1891

Ausstellung

1891

Erste Einzelausstellung im Frankfurter Kunstverein

Im November 1891 hat Roederstein mit einer Ausstellung im Frankfurter Kunstverein zum ersten Mal Gelegenheit, sich dem lokalen Publikum als Künstlerin zu präsentieren. Sie zeigt das zuvor schon auf der Pariser Exposition Universelle von 1889 ausgezeichnete Gemälde Miss Mosher sowie weitere Porträts, mit denen sie bereits erfolgreich war. Damit empfiehlt sie sich als arrivierte Porträtmalerin, die Pariser Flair in die Mainstadt bringt.

Mehr zu Ausstellung

Netzwerk

Reise

1892

Reise nach London

Im Frühjahr 1892 begleitet Roederstein Jeanne und Madeleine Smith sowie deren Mutter auf eine Reise nach London. Sie studiert dort in der National Gallery die Werke Hans Holbeins d. J. und Diego Velázquez’.

Ottilie W. Roederstein, Der Maler Norbert Schrödl, Gemälde, 1893

Netzwerk

1892

Freundschaft mit den Kronberger Malern

In Frankfurt tritt Roederstein mit den in Kronberg tätigen Künstlern Anton Burger und Norbert Schrödl in Kontakt.

Ottilie W. Roederstein in ihrem Atelier im Städelschen Kunstinstitut

Leben und Schaffen

Netzwerk

1892/1893

Atelier im Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt am Main

Roederstein mietet ab Oktober 1892 ein Atelier im Städelschen Kunstinstitut, Dürerstraße 10, das sie im Januar des folgenden Jahres bezieht. Einer ihrer Ateliernachbarn ist der Maler Karl von Pidoll. Auch der bereits erfolgreiche Hans Thoma hat dort sein Atelier. Durch den Kontakt zu den beiden Künstlern wird Roederstein in ihrer Vorliebe für die altdeutsche und altitalienische Malerei bestärkt und vollzieht einen augenfälligen stilistischen Wandel. Sie arbeitet bis um die Jahrhundertwende vorwiegend mit Eitempera-Farben in einer an den alten Meistern geschulten Manier.

Ottilie W. Roederstein, Madonna unter Blumen (oder: Mois de Marie), Gemälde, 1890

Ausstellung

Netzwerk

1893

World’s Columbian Exposition

Mit dem religiösen Gemälde Madonna unter Blumen nimmt Roederstein an der World’s Columbian Exposition (auch: The Chicago World’s Fair) teil, die vom 1. Mai bis 30. Oktober 1893 in Chicago stattfindet. Das Gemälde wird im Woman’s Building in der Deutschland-Sektion gezeigt. Neben ihren Kolleginnen wie Dora Hitz, Susanne von Nathusius und Sabine Lepsius stellt auch Roedersteins Freundin, die amerikanische Malerin Elizabeth Nourse, dort aus.

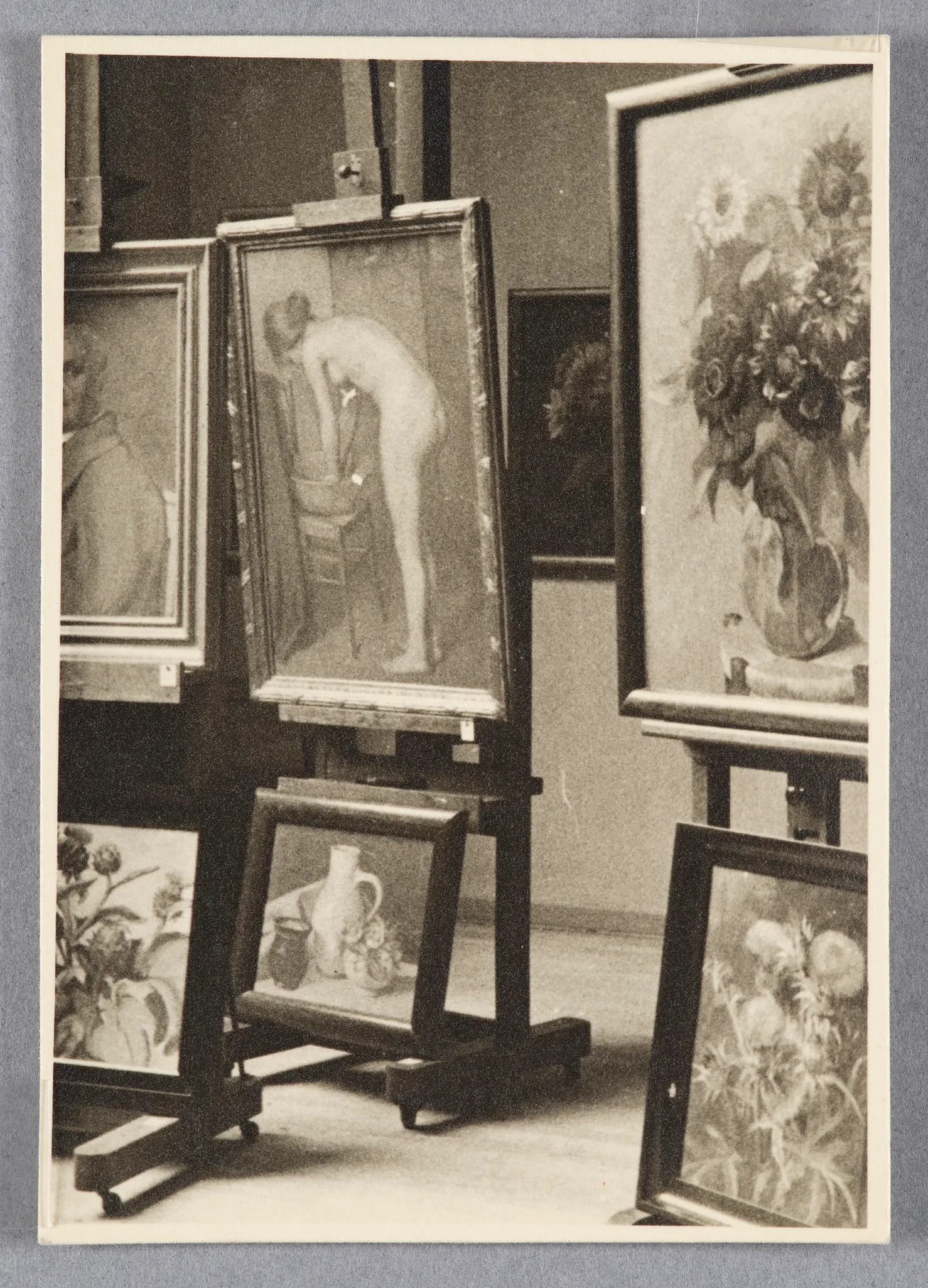

Ottilie W. Roederstein mit ihren Schülerinnen und Schülern im Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt am Main

Leben und Schaffen

Netzwerk

1893

Malunterricht im Städel Atelier

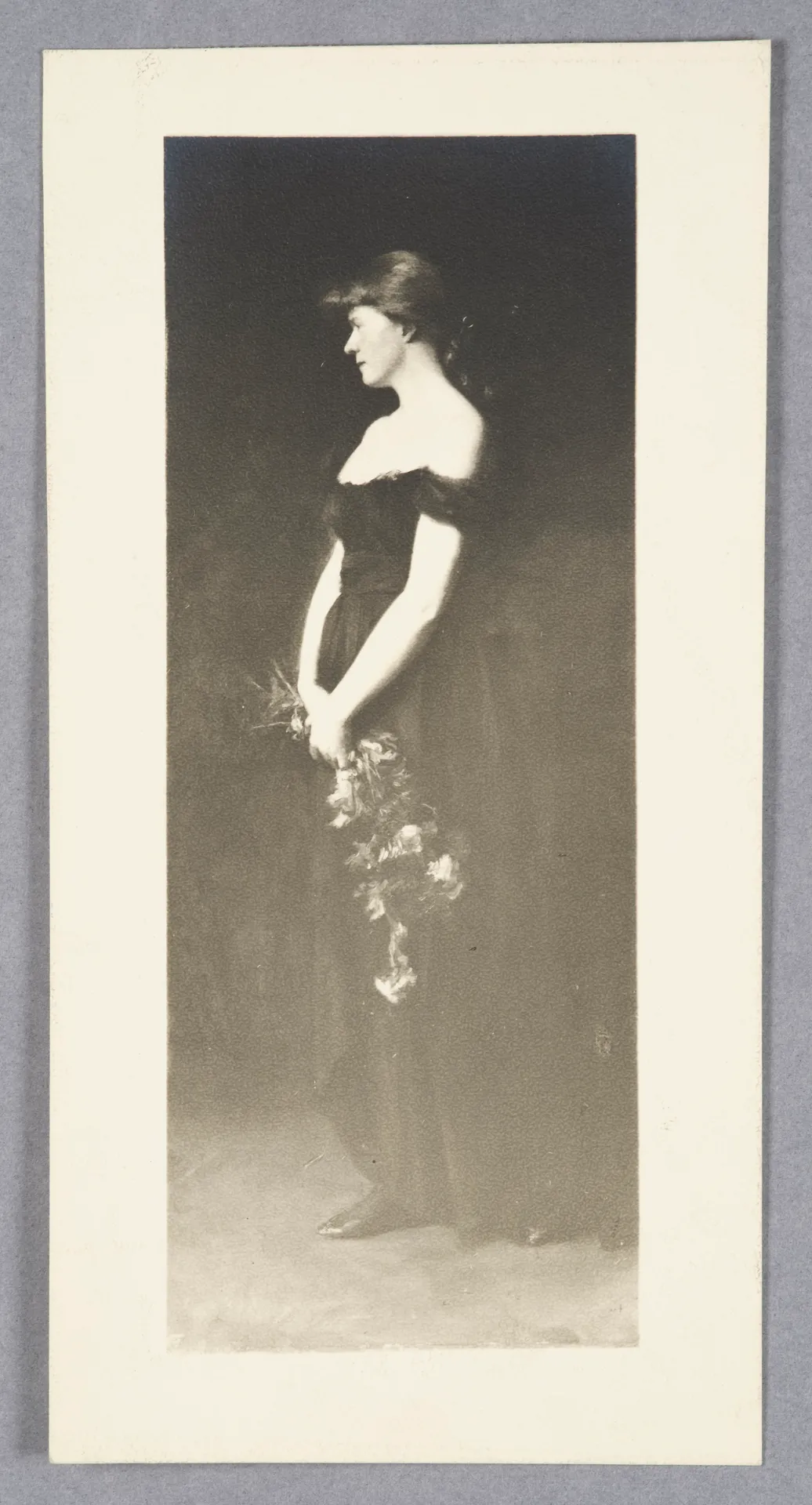

Nach 1893 unterrichtet Roederstein als freie Künstlerin in ihrem Atelier im Städelschen Kunstinstitut, unter anderem Mathilde Battenberg und ihren Bruder Ugi, Julia Virginia Scheuermann (spätere Laengsdorff), Emma Kopp und Jenny Fleischhauer. In späteren Jahren zählen Erna Pinner und Marie Mössinger (spätere Swarzenski) zu ihren Schülerinnen. Ihnen und ihren Künstlerkolleginnen am Städel wie Rosy Lilienfeld, Else Luthmer, Maria Zimmern, Louise Schmidt oder Alice Trübner steht sie mit künstlerischem und praktischem Rat zur Seite oder vermittelt sie an die Pariser Privatakademien und -ateliers.

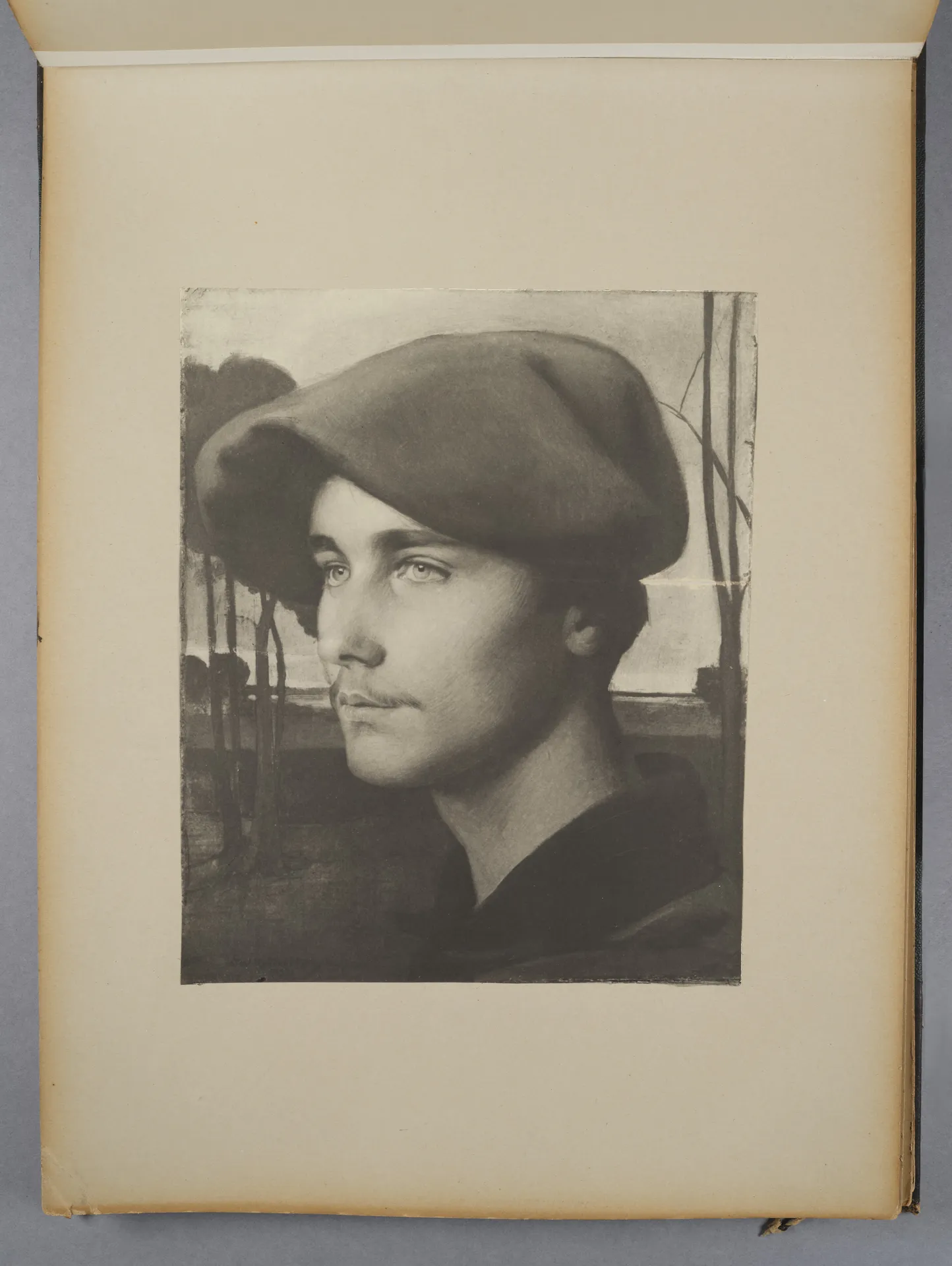

Ottilie W. Roederstein, Selbstbildnis mit roter Mütze, Gemälde, 1894

Ausstellung

1894

Erste Präsentation eines Selbstporträts im Salon

Roederstein stellt 1894 zum ersten Mal eines ihrer Selbstporträts im Salon der Société nationale des Beaux-Arts aus. Es handelt sich um das Selbstbildnis mit roter Mütze (heute Basel, Kunstmuseum) und ist in der Technik der Temperamalerei ausgeführt.

Hochzeit von Helene Roederstein und Karl Häberlin

Netzwerk

1894

Freundschaft mit der Familie Häberlin

1894 heiratet Roedersteins jüngere Schwester Helene Karl Häberlin, dessen Vetter Heinrich (Heinz) Häberlin 1920 in den Schweizer Bundesrat gewählt wird. Roederstein entwickelt ein enges freundschaftliches Verhältnis zu ihm und seiner Frau Paula.

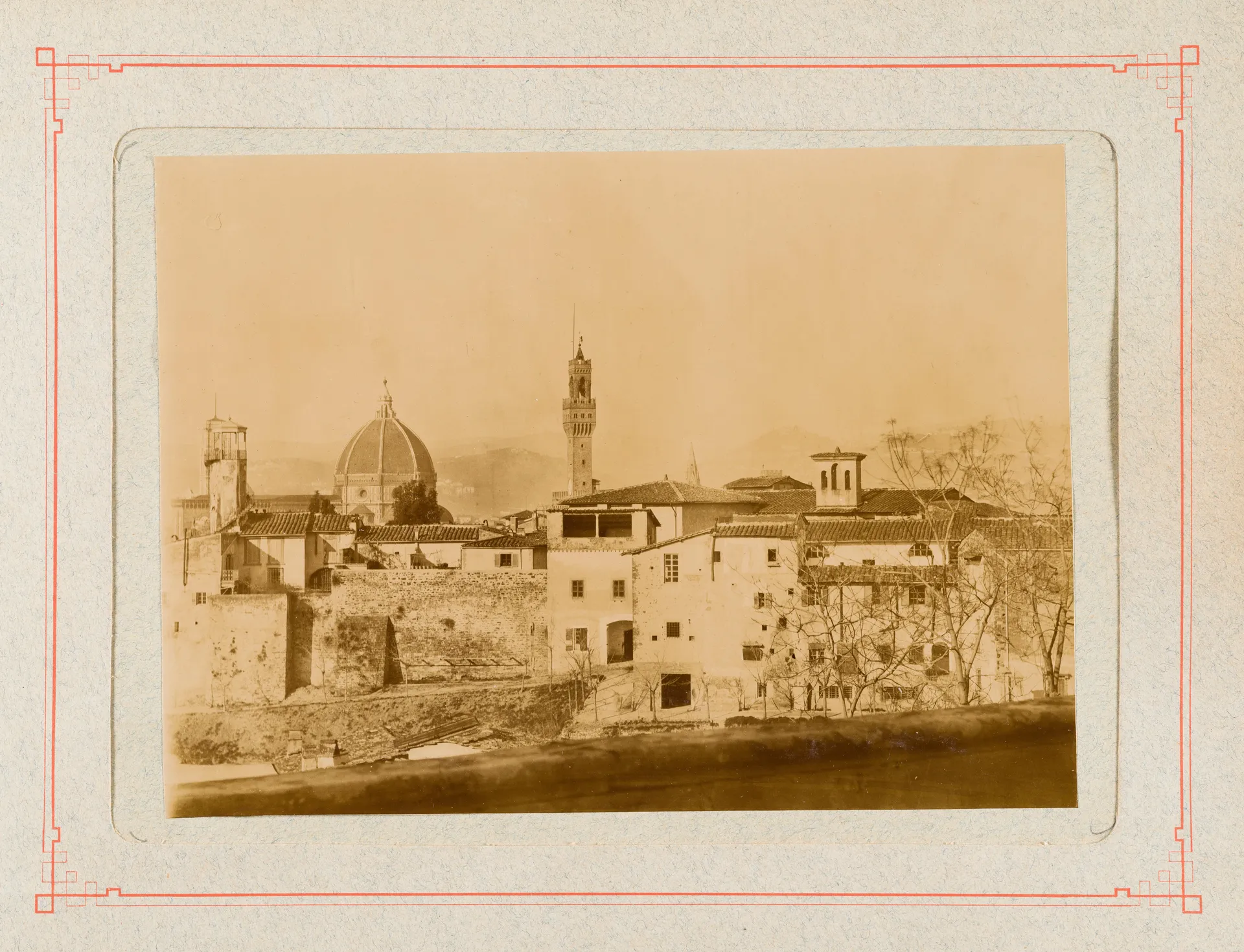

Stadtansicht von Florenz

Netzwerk

Reise

1895

Reise nach Florenz

Roederstein reist 1895 mit ihrem Kollegen Karl von Pidoll nach Florenz. Sie lernt dort den Bildhauer Adolf von Hildebrand kennen, der wie Pidoll ein Schüler des von ihr sehr verehrten Hans von Marées war. Roederstein verbringt viel Zeit damit, in den Museen und Kirchen die Meister der Renaissance zu studieren, und fertigt Kopien nach deren Werken an.

Roederstein-Ausstellung in der Kunsthandlung J. P. Schneider am Rossmarkt, Frankfurt am Main

Ausstellung

1897

Einzelausstellung in der Kunsthandlung J. P. Schneider, Frankfurt am Main

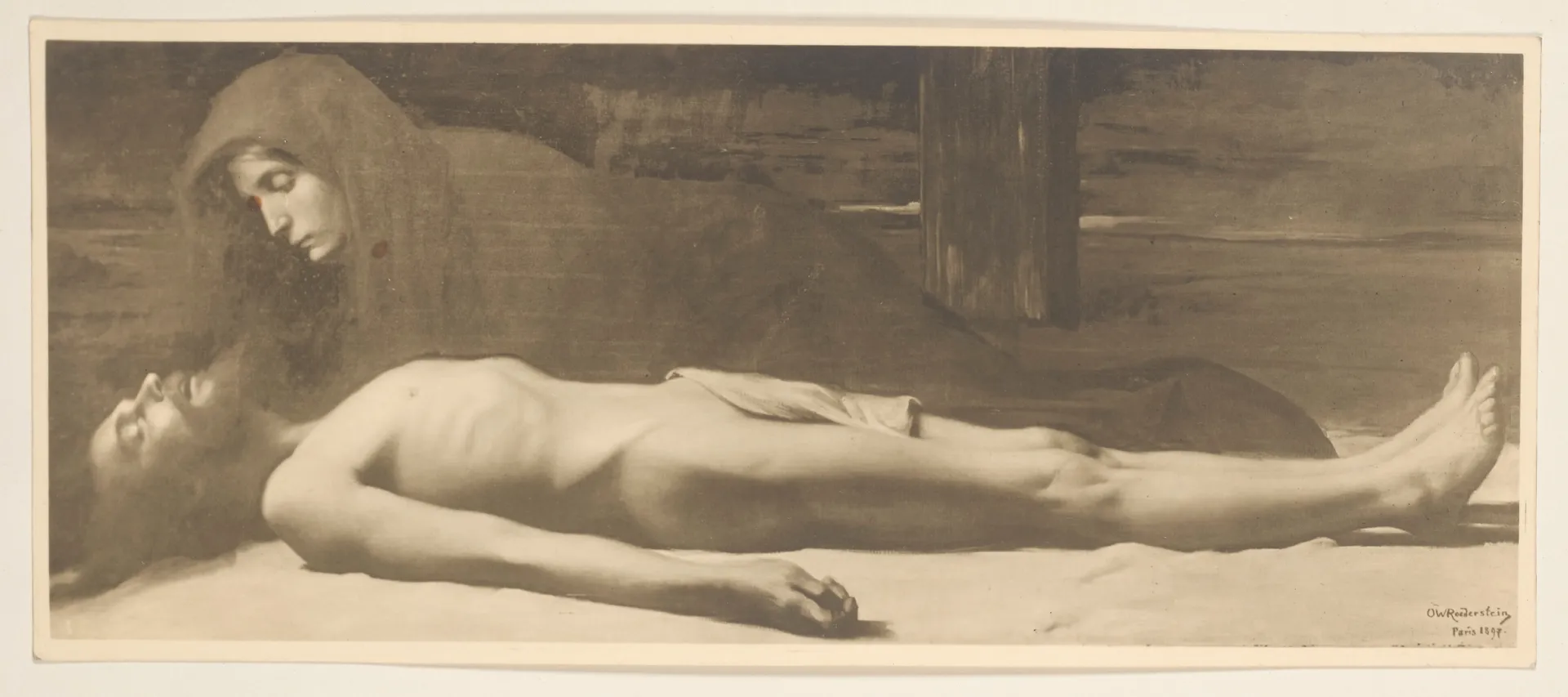

Im November 1897 ist Roederstein in Frankfurt am Main mit einer umfangreichen Ausstellung ihrer aktuellen Arbeiten in der Kunsthandlung J. P. Schneider vertreten. Mit der großformatigen Pietà, ein ambitioniertes Werk, stellt die Künstlerin ihr Können auf dem Gebiet der religiösen Malerei und die Beherrschung des Aktes unter Beweis. Daneben zeigt sie fast ausschließlich in Tempera gemalte, renaissancehafte Porträts und Idealbildnisse. Die Ausstellung wird ein großer Erfolg, und die Presse feiert Roederstein in Rezensionen als „Porträtistin allerersten Ranges“ – nicht nur in der Mainstadt.

Mehr zu Ausstellung

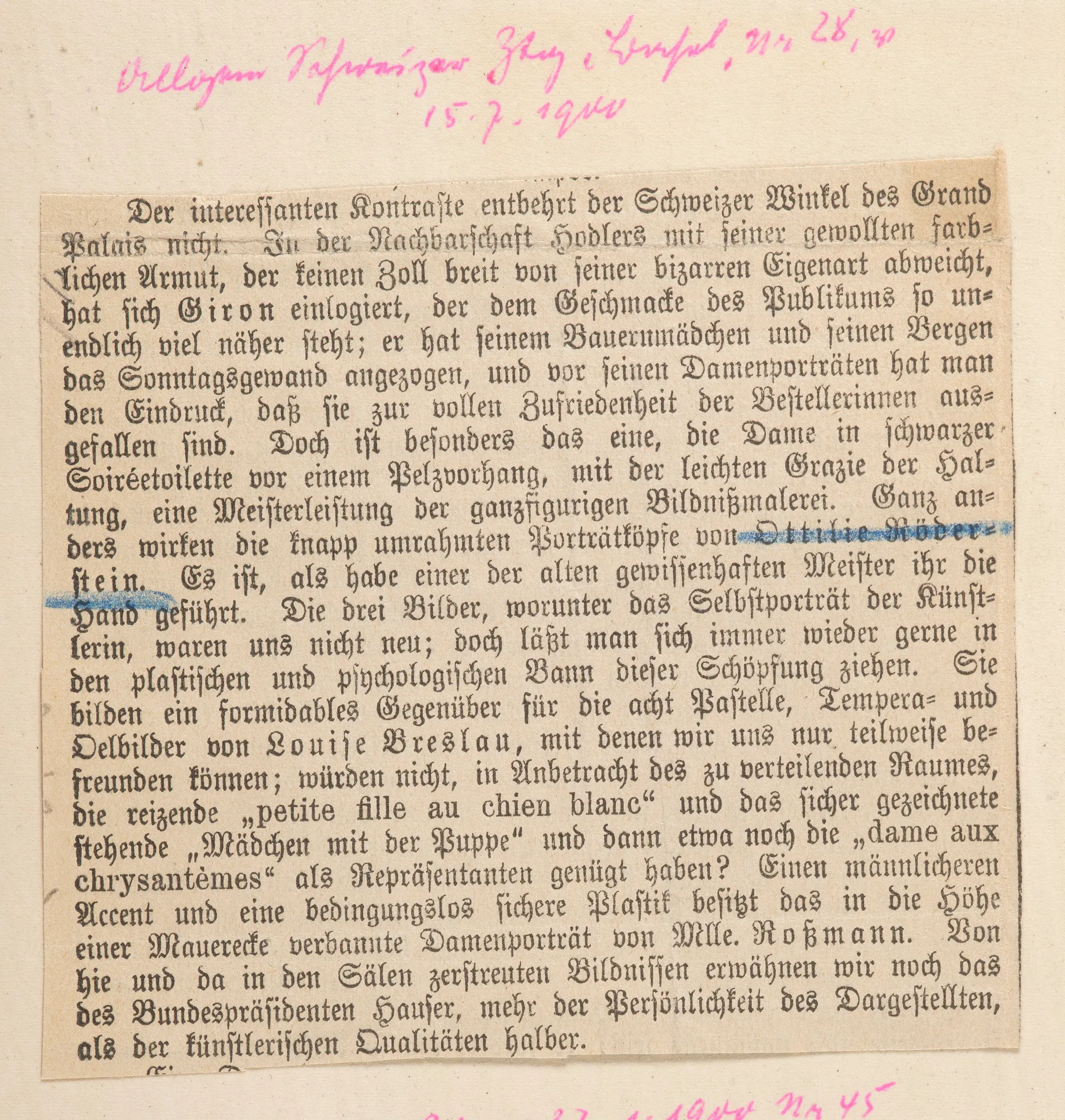

A. F., Kunstchronik. Die Ausstellung einheimischer Künstler im Künstlerhaus, Teil III, Ausstellungsrezension (Ausschnitt), in: Neue Zürcher Zeitung (?), 1. Januar 1898

Ausstellung

1897

Erste Ausstellungsteilnahmen im Künstlerhaus Zürich

Ab 1897 stellt Roederstein in unregelmäßigen Abständen außerdem auch im Künstlerhaus Zürich, später im Kunsthaus Zürich aus. So zeigt sie in der sogenannten Weihnachts-Ausstellung jenes Jahres erstmals eine größere Werkgruppe, darunter ihre Pietà.

Ottilie W. Roederstein, Mädchen mit der Blume oder: Jeune fille à la fleur, Gemälde, 1897

Ausstellung

1898

Jeune fille à la fleur im Salon de la Société nationale des Beaux-Arts

Auf dem Salon de la Société nationale des Beaux-Arts von 1898 zeigt Roederstein vier Gemälde, darunter ihr von der deutschen und italienischen Renaissance geprägtes Gemälde Jeune fille à la fleur, das von Kritikern und Publikum bewundert wird. Trotz einiger Ankaufsangebote behält sie das Werk bis zu ihrem Tod.

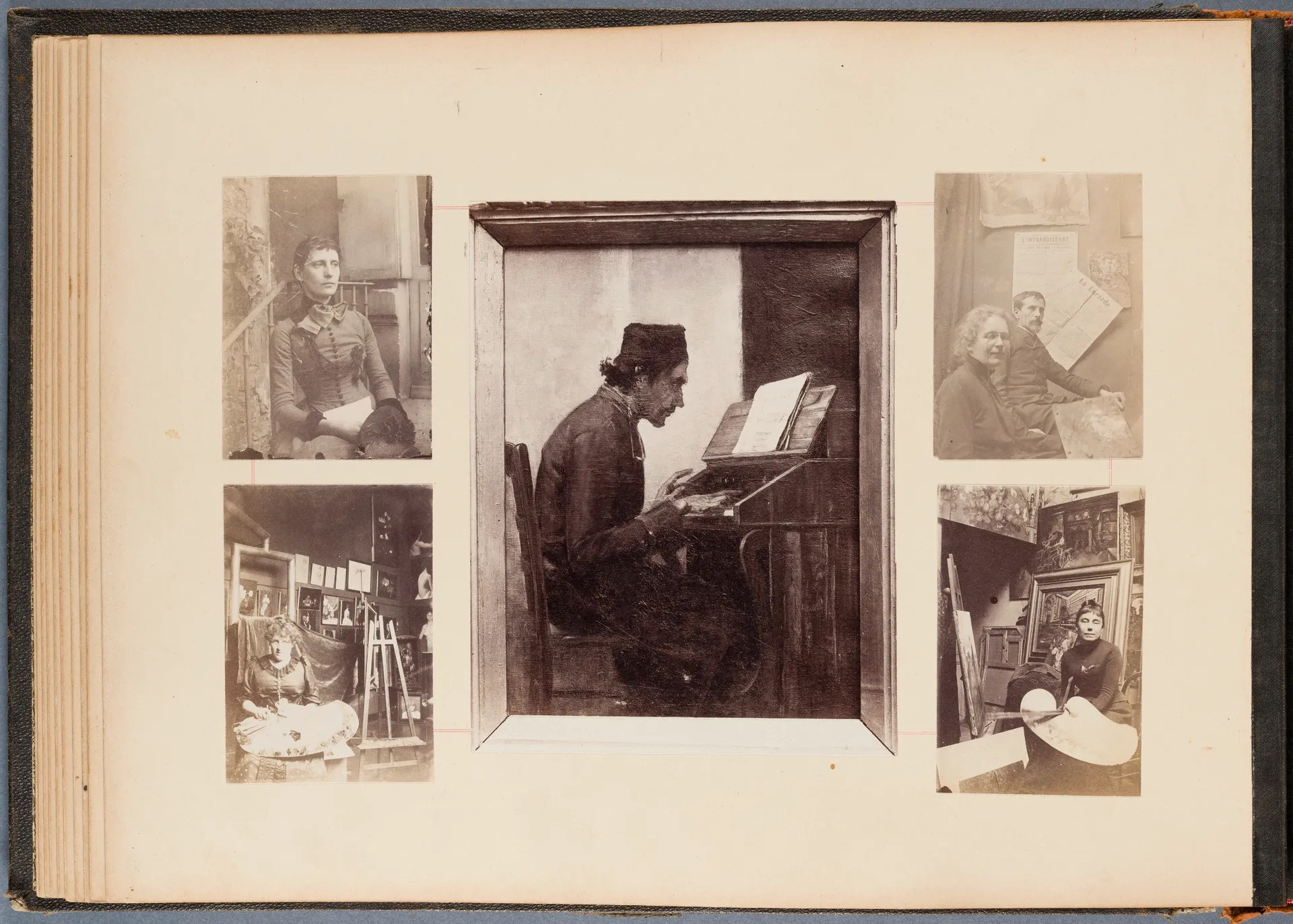

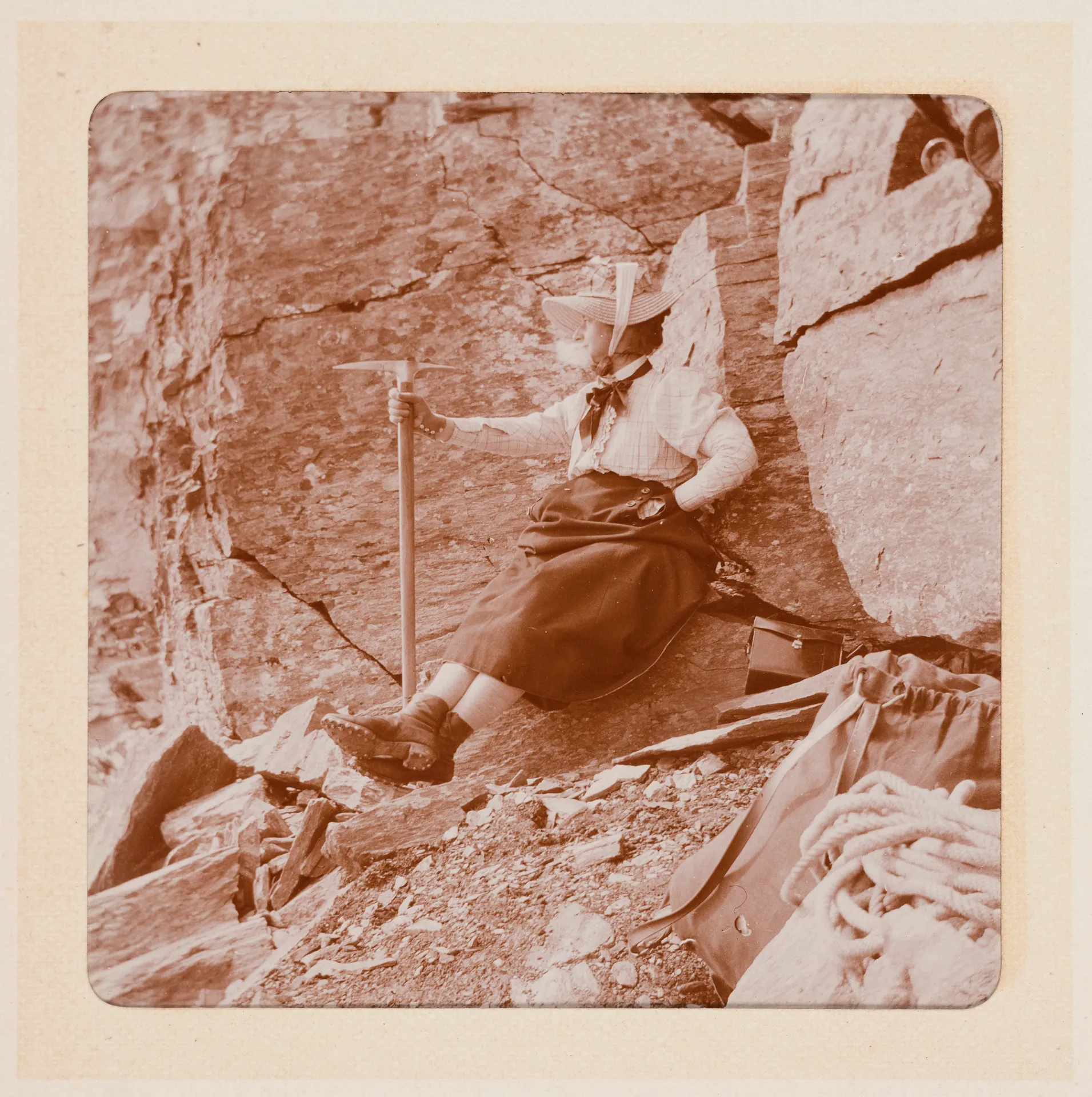

Fotoalbum: Sils Maria 1898

Reise

1898

Bergtour in der Schweiz

Die begeisterten Bergsteigerinnen Roederstein und Winterhalter unternehmen 1898 eine Bergtour im schweizerischen Oberengadin. Vor allem Winterhalter war wohl eine durchaus erfahrene Alpinistin, denn sie ist bereits seit 1883 Mitglied in der Sektion München des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. Am 29. August besteigen sie den 3158 Meter hohen Piz della Margna. Nur wenige Tage später, am 2. September, bezwingen sie den Piz Glüschaint (3593 Meter) bei Samedan. Danach folgen weitere Begehungen in St. Moritz und Sils Maria.

Anna Edinger am Schreibtisch

Netzwerk

1898

Frankfurter Ortsgruppe des Vereins Frauenbildung – Frauenstudium

Im Mai 1898 wird die Frankfurter Ortsgruppe des Vereins für Frauenbildung und Frauenstudium gegründet. Federführend beteiligt sind Frauenrechtlerin Anna Edinger, die Altphilologin Gabriele Gräfin von Wartensleben, die Sozialpolitikerin Meta Quarck-Hammerschlag und Elisabeth H. Winterhalter, die ab 1906 sogar zeitweise den Vorsitz des Vereins übernimmt. Wartensleben ist eine enge Freundin der Ärztin und Roedersteins. Winterhalter ist aktiv in der Frauenbewegung und engagiert sich für die Gründung eines ersten Mädchengymnasiums1901 in Frankfurt.

Roederstein hingegen ist vor allem aufgrund ihres eigenen selbstbestimmten Lebensentwurfs und ihrer Karriere als erfolgreiche, unabhängige Künstlerin ein Vorbild für ihre Schülerinnen. Sie setzt sich für deren Ausbildung und berufliches Fortkommen ein und steht auch Kolleginnen zur Seite, indem sie ihre Kontakte nutzt, um ihnen Aufträge und Ausstellungen zu vermitteln.

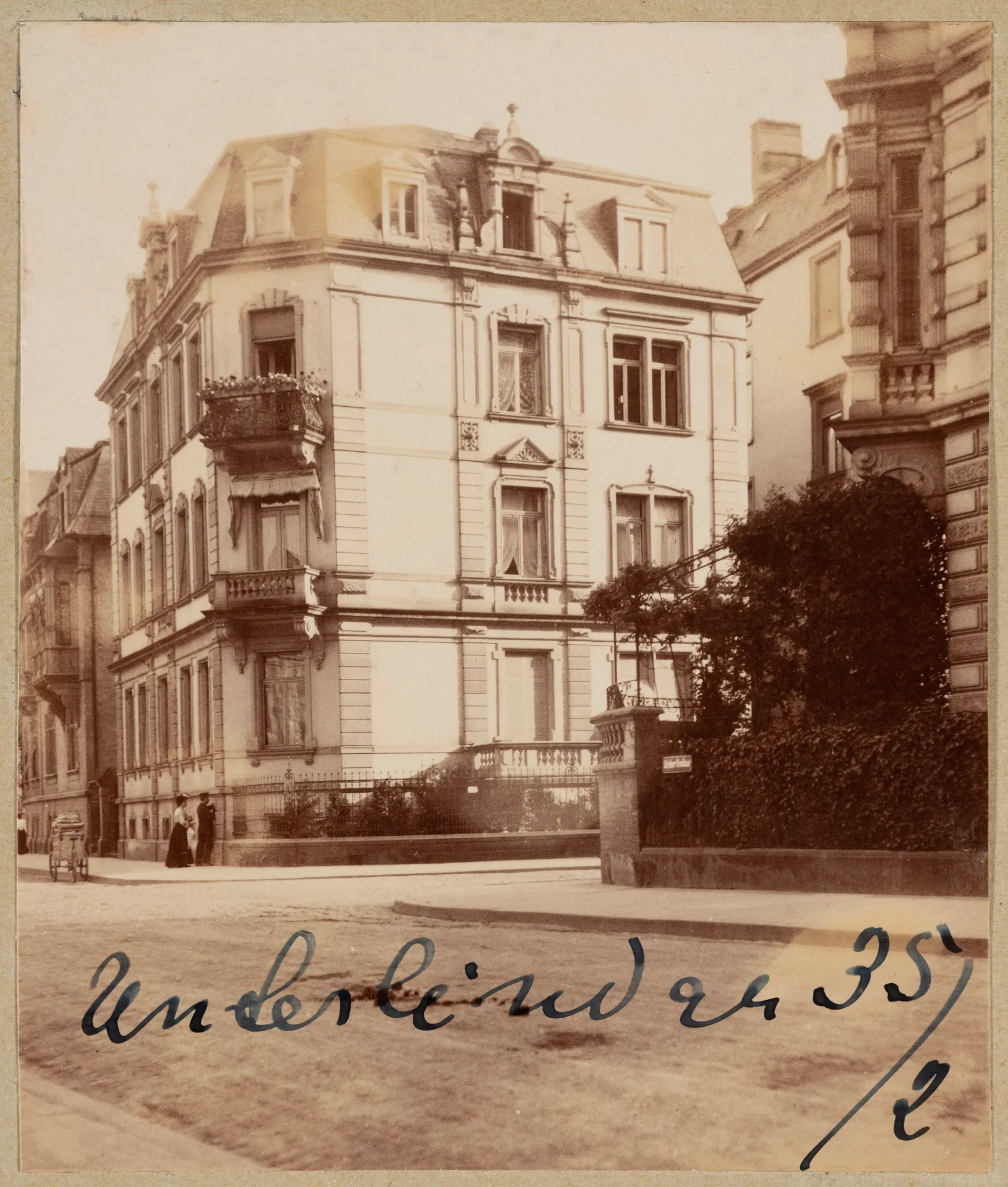

Wohnhaus von Ottilie W. Roederstein und Elisabeth H. Winterhalter, Unterlindau 35, Frankfurt am Main

Leben und Schaffen

Netzwerk

1899

Neue Wohnung in der Unterlindau 35, Frankfurt am Main

Roederstein und Winterhalter ziehen 1899 in Frankfurt in die Unterlindau 35 um. Winterhalter richtet hier ihre Privatpraxis ein. Ihre gemeinsame Freundin Emma Kopp mietet einige Jahre später eine Wohnung im selben Haus.

Ottilie W. Roederstein, Selbstbildnis mit roter Mütze, Gemälde, 1894

Ausstellung

1900

Pariser Weltausstellung

Roederstein präsentiert auf der Pariser Weltausstellung von 1900 im Schweizer Pavillon drei Temperagemälde. Unter den Jurymitgliedern ist auch die mit ihr befreundete Louise Catherine Breslau. Für ihre Werke wird Roederstein eine Silbermedaille zuerkannt.

Mehr zu Ausstellung

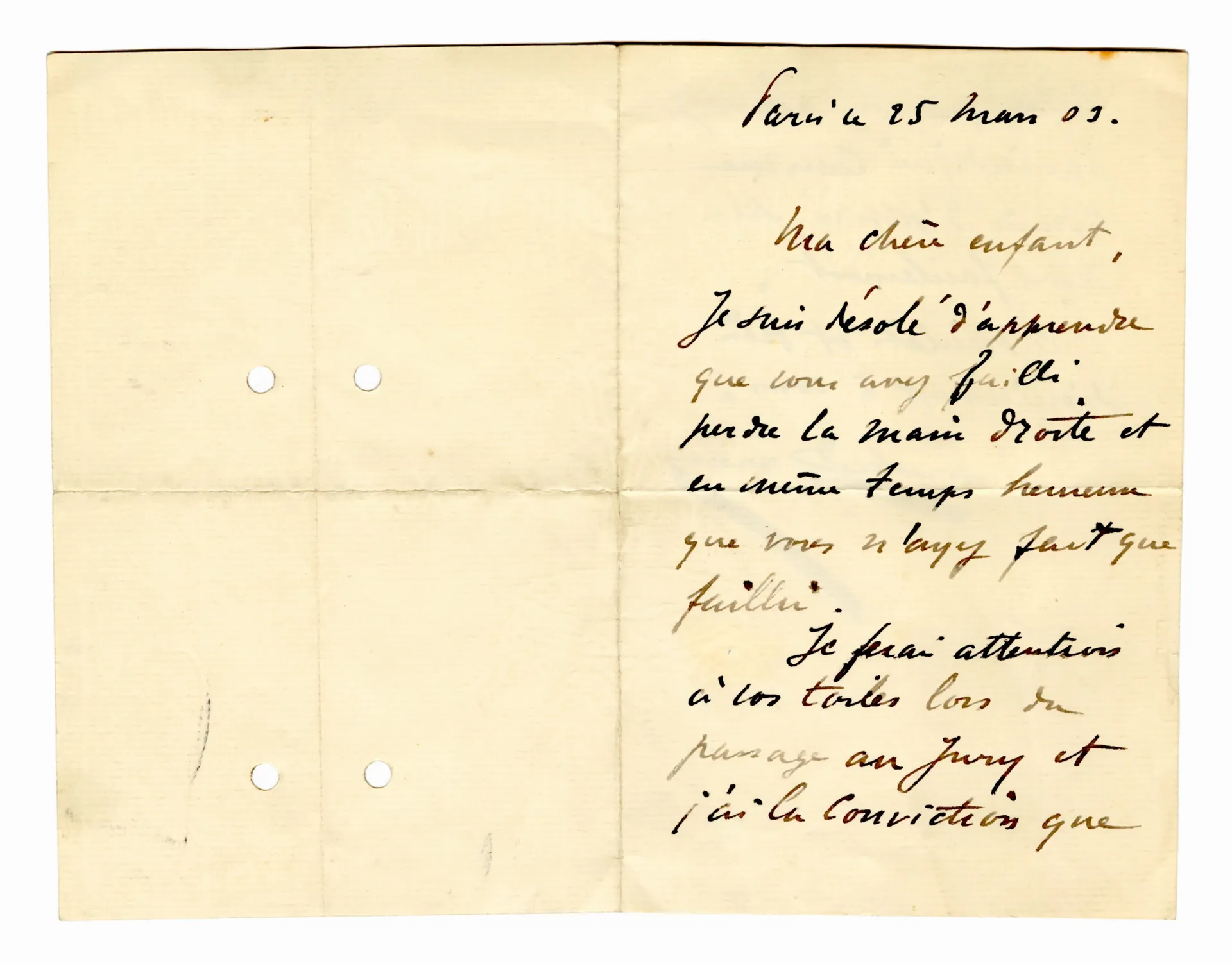

Brief von Émile Auguste Carolus-Duran an Ottilie W. Roederstein, 25. März 1901

Leben und Schaffen

1900

Handverletzung

Eine 1901 erlittene Verletzung der rechten Hand zwingt Roederstein, die Malerei für ein halbes Jahr ruhen zu lassen.

Reise

1900

Spanienreise mit Emma Kopp

Erholt von ihrer Handverletzung, begibt sich Roederstein mit ihrer langjährigen Freundin Emma Kopp auf eine Reise nach Spanien. Ihr Hauptziel ist Madrid mit der Sammlung des Museo del Prado. Dort studiert sie die Werke des von ihr sehr verehrten Diego Velázquez, fertigt aber auch Kopien nach El Greco an.

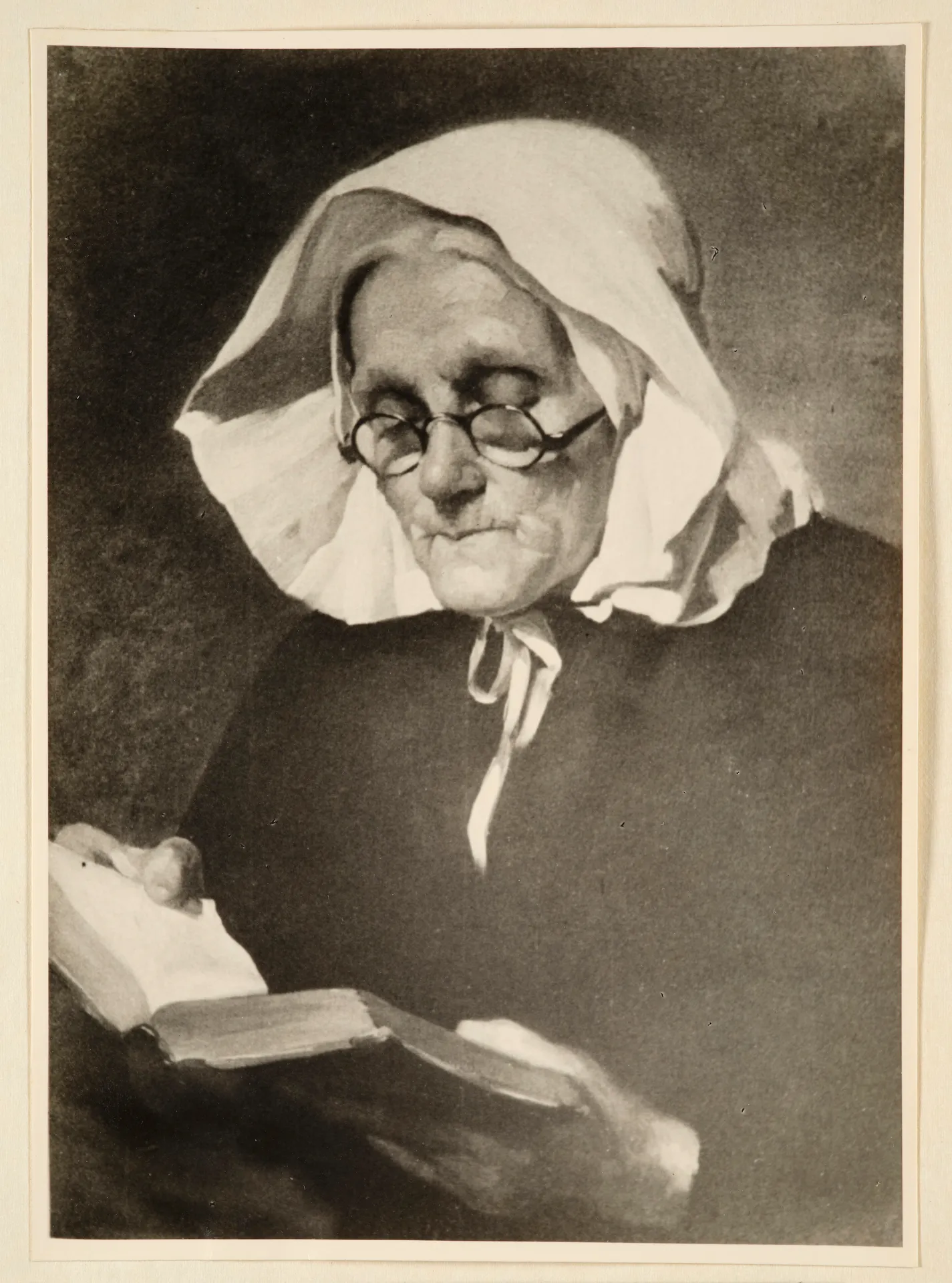

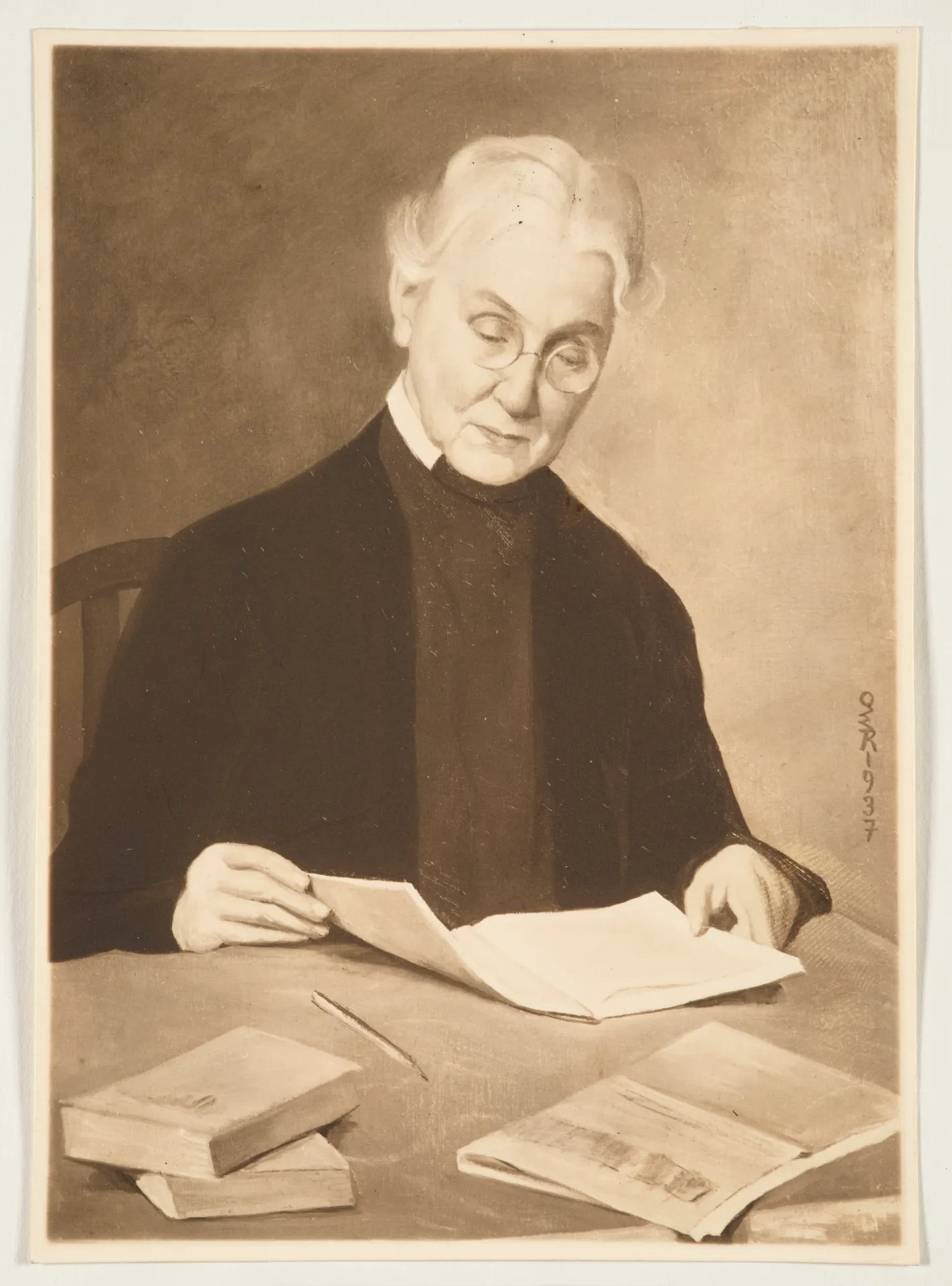

Ottilie W. Roederstein, Alte lesende Frau, Gemälde, 1902

Leben und Schaffen

1902

Ankauf des Gemäldes Lesende alte Frau durch das Städel Museum

Noch im Entstehungsjahr des Gemäldes erwirbt der Direktor des Städelschen Kunstinstituts Heinrich Weizsäcker Roedersteins Lesende alte Frau für das Museum. Es handelt sich hierbei um das erste Gemälde einer zeitgenössischen Künstlerin, das in die Sammlung aufgenommen wurde.

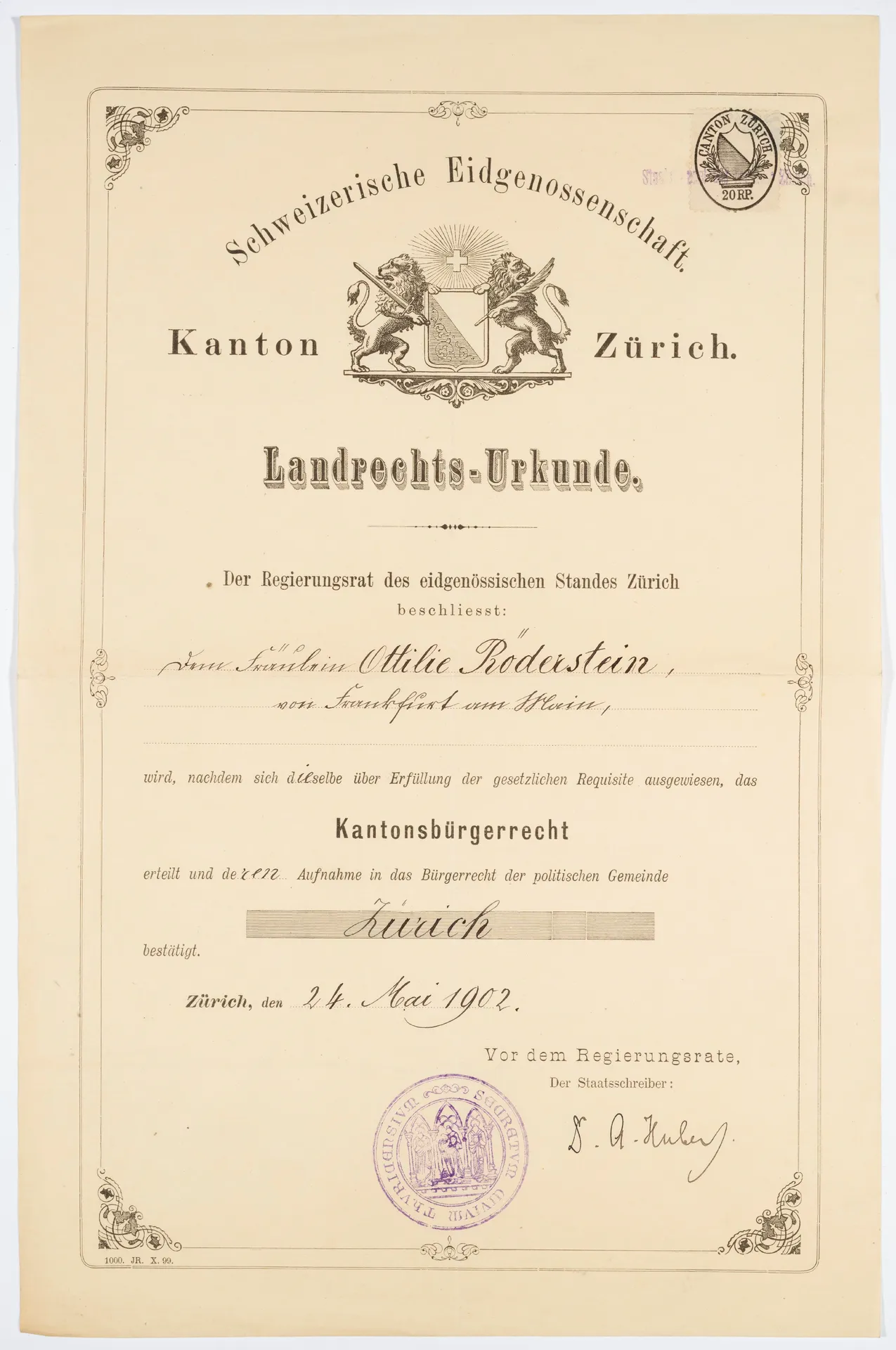

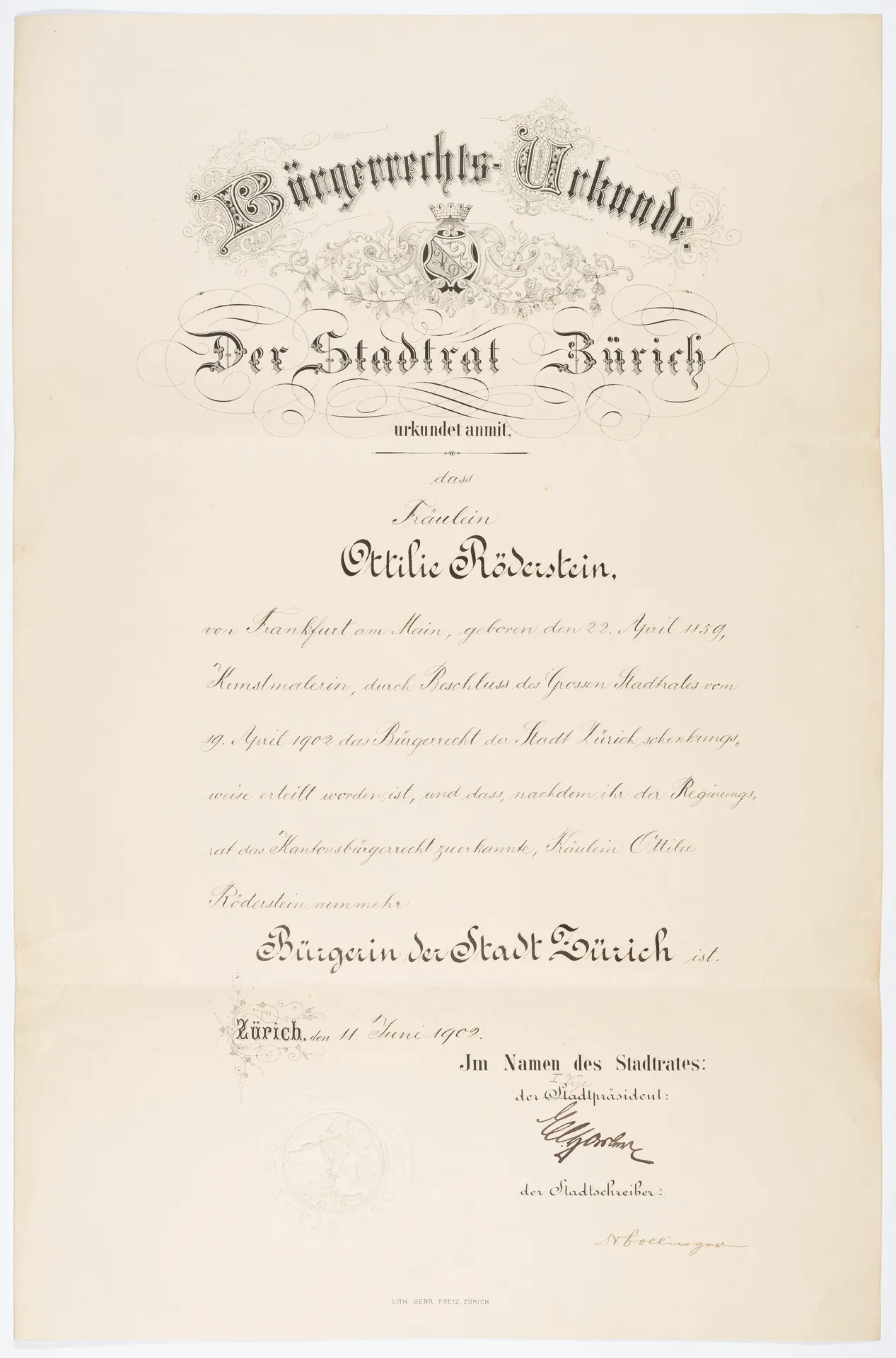

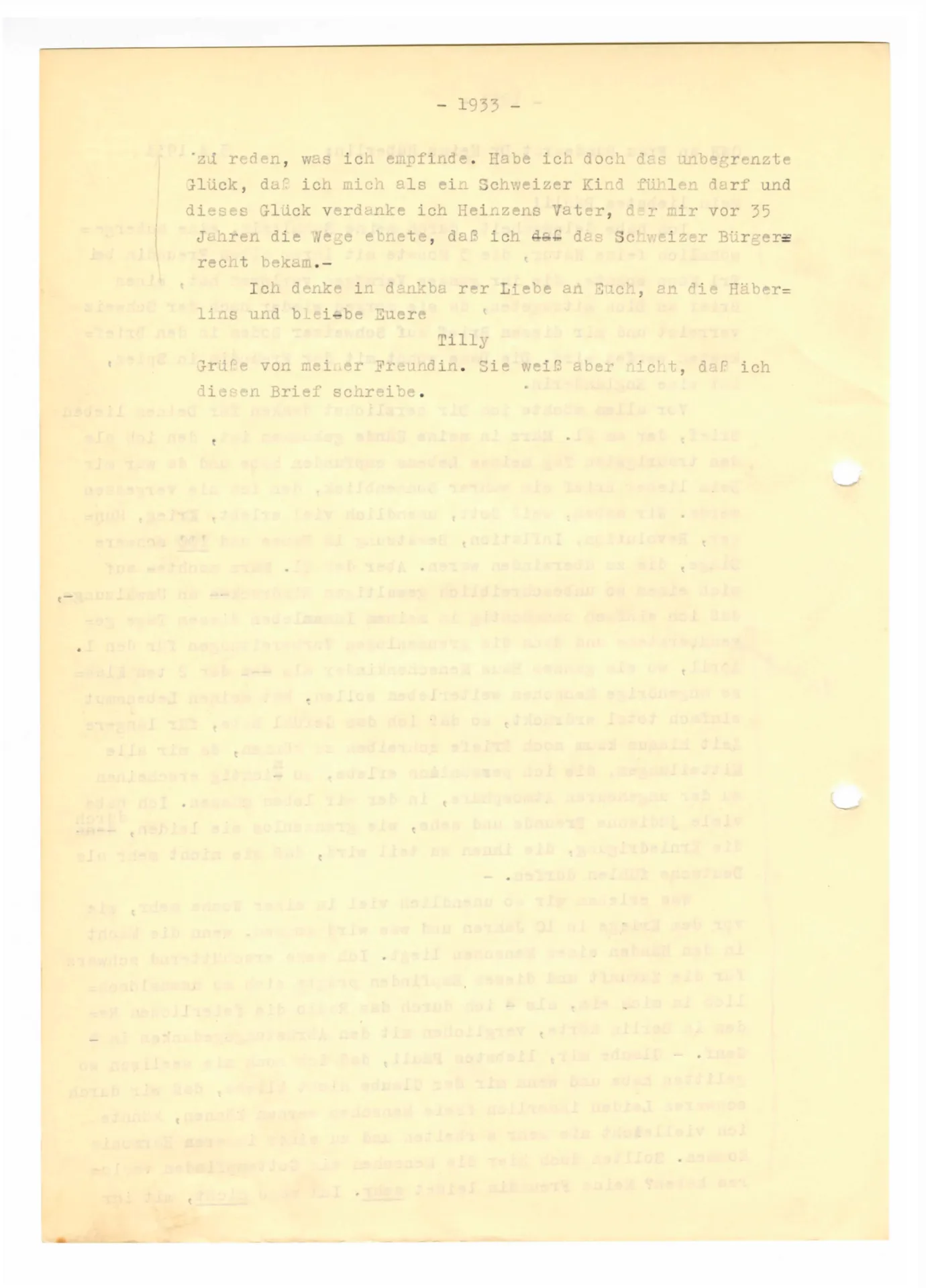

Landrechts-Urkunde des Kanton Zürich, ausgestellt auf Ottilie W. Roederstein zur Erteilung des Kantonsbürgerrechts, 24. Mai 1902

Leben und Schaffen

1902

Schweizer Bürgerrecht und Zürcher Stadtrecht

Im Frühsommer 1902 wird Roedersteins Antrag auf Zuerkennung des Zürcher Stadtrechts und des Schweizer Bürgerrechts stattgegeben. Von nun an ist die Künstlerin offiziell Schweizerin. Zum Dank schenkt Roederstein der Stadt Zürich das Gemälde Der Tellknabe (1902, Verbleib unbekannt).

Jakob Nussbaum

Leben und Schaffen

Netzwerk

1902

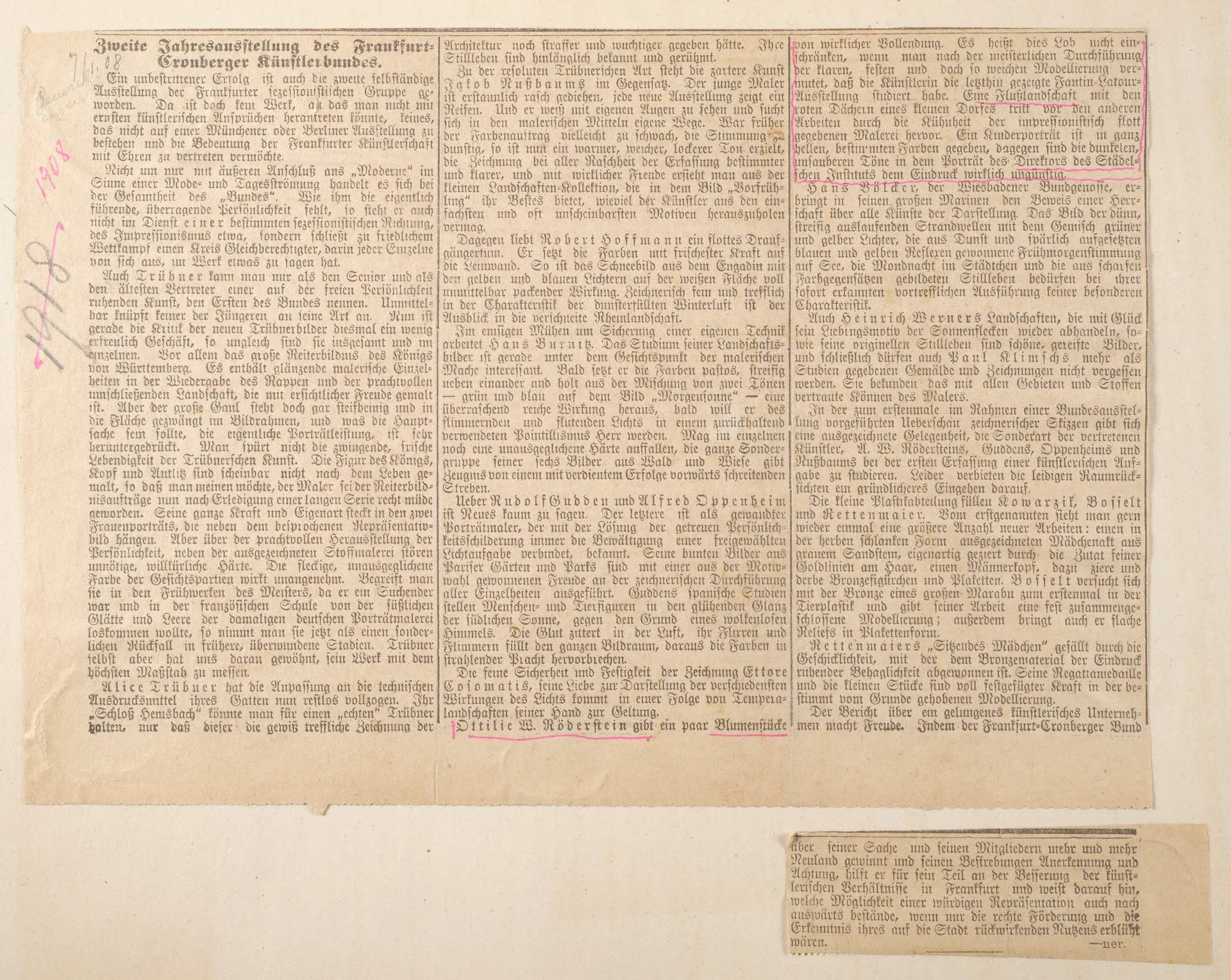

Mitgliedschaft im Frankfurt-Cronberger-Künstler-Bund

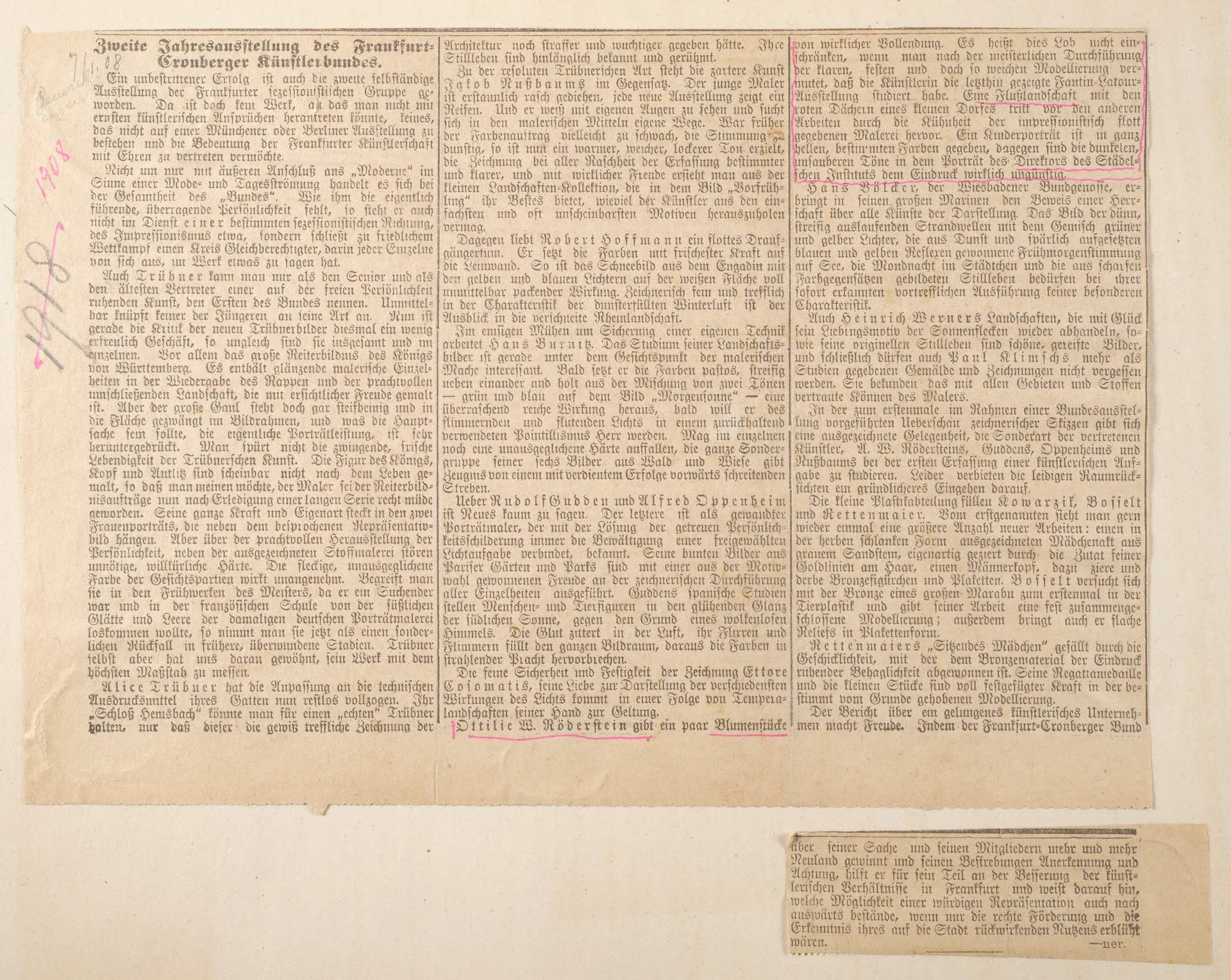

Roederstein wird Mitglied im 1902 neu gegründeten Frankfurt-Cronberger-Künstler-Bund, einer sezessionistischen Vereinigung, die auf die in Frankreich entstandene impressionistische Freilichtmalerei Bezug nimmt und versucht, diese durch Ausstellungen auch in Deutschland zu etablieren. Der Gruppe gehören Ferdinand Brütt, Rudolf Gudden, Paul Klimsch, Jakob Nussbaum und Wilhelm Trübner an. Bis zur Auflösung des Künstlerbunds 1909/10 beteiligt sich Roederstein mehrfach an dessen Ausstellungen. Vor allem mit dem Maler Jakob Nussbaum verbindet sie auch ein freundschaftliches Verhältnis.

Verbundene Personen/Institutionen

Manneken Pis in Brüssel

Reise

1902

Belgien-Reise

In den Sommermonaten des Jahres 1902 unternehmen Roederstein und Winterhalter eine Reise durch Belgien. Ziel ist die Exposition des Primitifs flamands et d’art ancien in Brügge, die auf die Künstlerin einen großen Eindruck macht. Sie interessiert sich besonders für die Werke von Hubert und Jan van Eyck, Hans Memling, Antonello da Messina und Quentin Massys. Neben den großen Städten wie Brügge und Brüssel besuchen die beiden Frauen auch die ländliche Region der Ardennen und die Küstenstadt Knokke in Flandern.

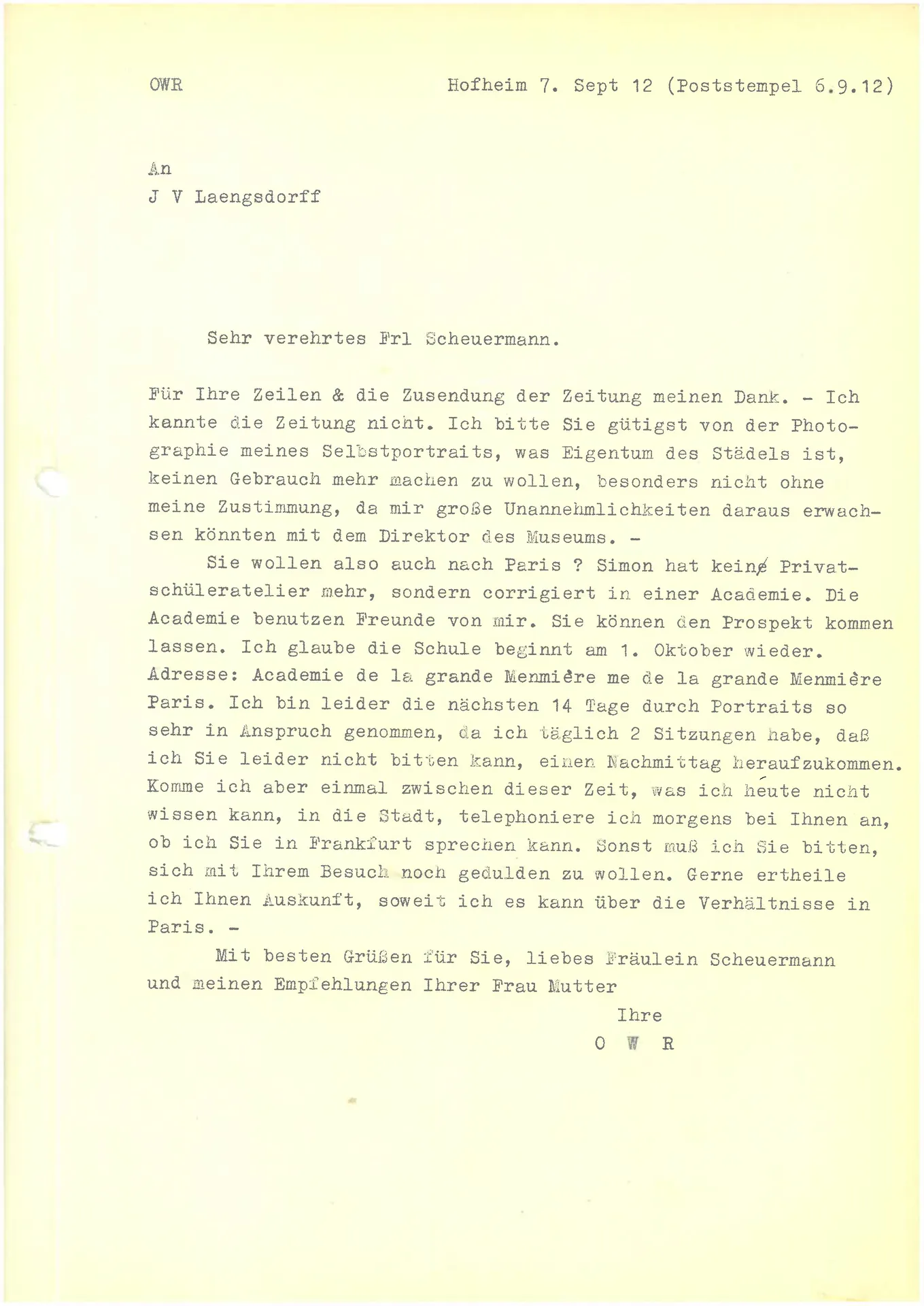

Brief (Transkript) von Ottilie W. Roederstein an Julia Virginia Scheuermann, 6. September 1912

Netzwerk

1902

Gründung der Académie de la Grande Chaumière

Im Jahr 1902 gründen eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, darunter Martha Stettler und Alice Dannenberg, die Académie de la Grande Chaumière. Wann genau Roederstein die beiden Pariser Kolleginnen kennenlernt, ist nicht dokumentiert (Späte Briefwechsel aus den 1930er Jahren legen nahe, dass sie eine langjährige Freundschaft verband). Stettler und Dannenberg werden später im Jahr 1909 Leiterinnen der Académie (bis 1944). Auch die polnische Malerin Olga Boznańska, mit der Roederstein befreundet war, unterrichtete ab 1908 dort.

Die Académie de la Grande Chaumière wurde bald eine bei jungen Künstlerinnen beliebte Ausbildungsstätte.

Ottilie W. Roederstein, Jeanne Smith und Ida Gerhardi in Roedersteins Atelier auf dem Boulevard du Montparnasse 108 in Paris

Leben und Schaffen

Netzwerk

1903

Atelier auf dem Boulevard du Montparnasse

Roederstein bezieht 1903 in Paris auf dem Boulevard du Montparnasse 108 ein neues Atelier, das sie bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs behalten wird. Die Mutter ihrer Freundinnen Jeanne und Madeleine Smith trägt wesentlich zu dessen Finanzierung bei. Roederstein überlässt das Atelier großzügig weniger begüterten Kolleginnen wie etwa Ida Gerhardi.

Auch Roedersteins Schülerinnen Mathilde Battenberg, Julia Virginia Scheuermann (spätere Laengsdorff), Erna Pinner, Marie Mössinger (spätere Swarzenski) und Lina von Schauroth besuchen ihre Meisterin in ihrer Pariser Atelierwohnung. Sie nutzen die Gelegenheit, um sich in der Kunstmetropole weiterzubilden und Kontakte zu knüpfen.

Das Atelier befindet sich über dem Café du Dôme, einem beliebten Treffpunkt junger, deutscher Künstlerinnen und Künstler. Der in Frankreich lebende deutsche Kunsthändler Wilhelm Uhde pflegt dort Kontakte und ist zu dieser Zeit ein regelmäßiger Gast im Atelier Roedersteins. Auch mit der Malerin Ida Gerhardi – die in Roedersteins Abwesenheit ihr Atelier bewohnte – steht er in freundschaftlichem Kontakt.

Ottilie W. Roederstein am Grab des Malers Karl von Pidoll in Rom

Reise

1904

Italienreise

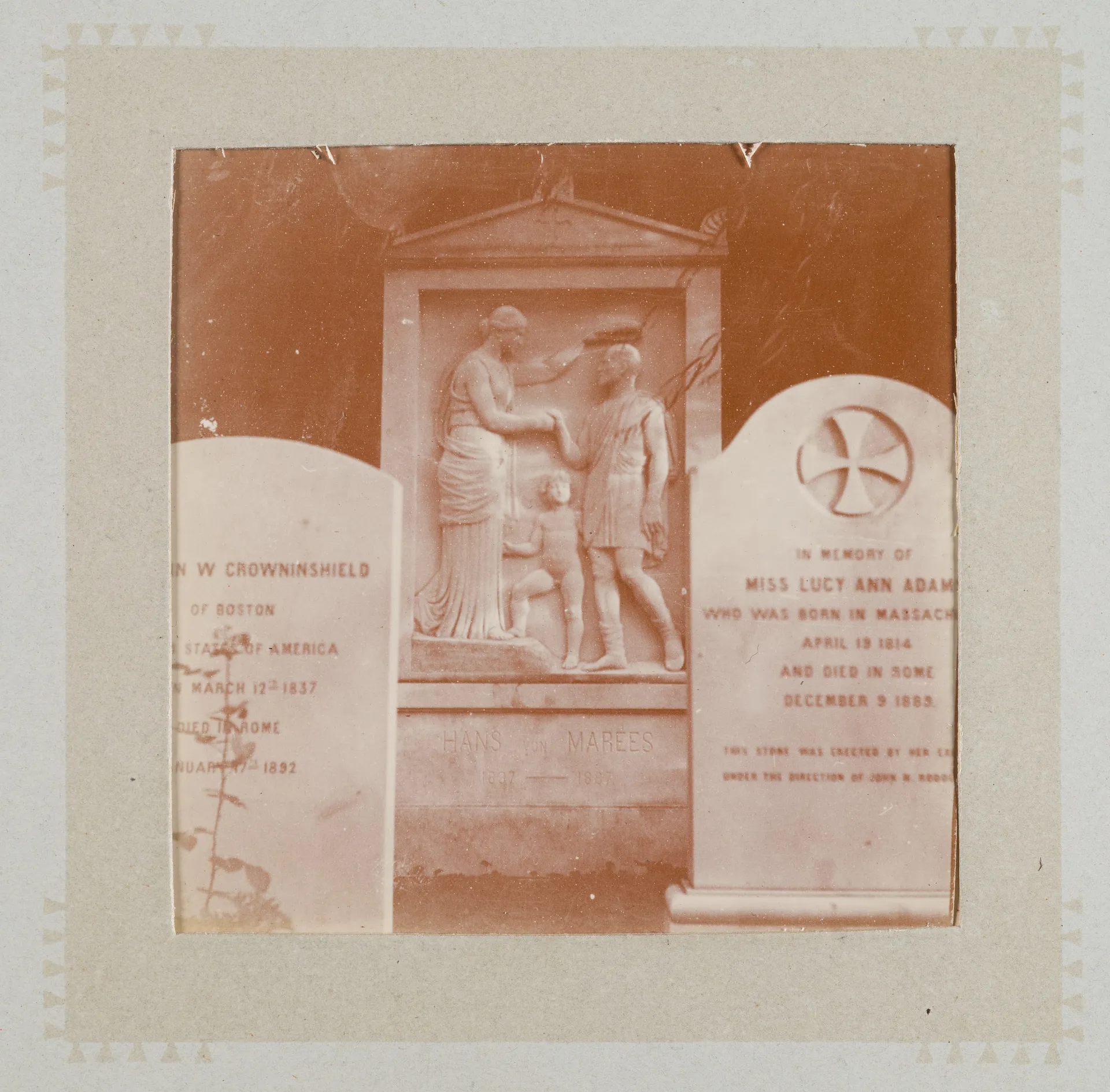

Roederstein unternimmt 1904 eine weitere Italienreise, die sie über Florenz auch nach Rom führt. Dort besucht sie das Grab ihres Freundes Karl von Pidoll. Dieser hatte sich 1901 verarmt das Leben genommen und war neben seinem Lehrer Hans von Marées auf dem protestantischen Friedhof beigesetzt worden.

Ottilie W. Roedersteins Atelier im Städelschen Kunstinstitut

Leben und Schaffen

1904

Neue Atelierräume im Städel

Roederstein zieht 1904 innerhalb des Städelschen Kunstinstituts in neue, großzügigere Atelierräume um, die sich im zweiten Obergeschoss des Haupthauses befinden (Ateliers Nr. 43 und 44). 1908 tritt sie Atelier Nr. 44 an ihre Freundin Emma Kopp ab. In diesen Jahren arbeiten dort in gemieteten Ateliers auch Louise Schmidt (ab 1899), Eugenie Bandell (ab 1903), Mathilde Battenberg (ab 1907), der Bildhauer Joseph Kowarzik und der Architekt Hermann A. E. Kopf.

Verbundene Personen/Institutionen

Ottilie W. Roederstein, Glas mit buntem Blumenstrauß, Gemälde, 1908

Ausstellung

1906

Henri Fantin-Latour-Gedächtnisausstellung, Paris

Roederstein besucht 1906 in Paris die Gedächtnisausstellung für den französischen Maler Henri Fantin-Latours. Sie ist insbesondere von dessen Stillleben begeistert und nimmt Einflüsse in ihre eigene Blumenmalerei auf. Später erwirbt sie das Blumenstillleben Herbstchrysanthemen in einer weißen Vase von Fantin-Latour für ihre eigene Kunstsammlung. Das Gemälde gelangte 1952 als Vermächtnis von Elisabeth H. Winterhalter in die Sammlung des Städel Museums.

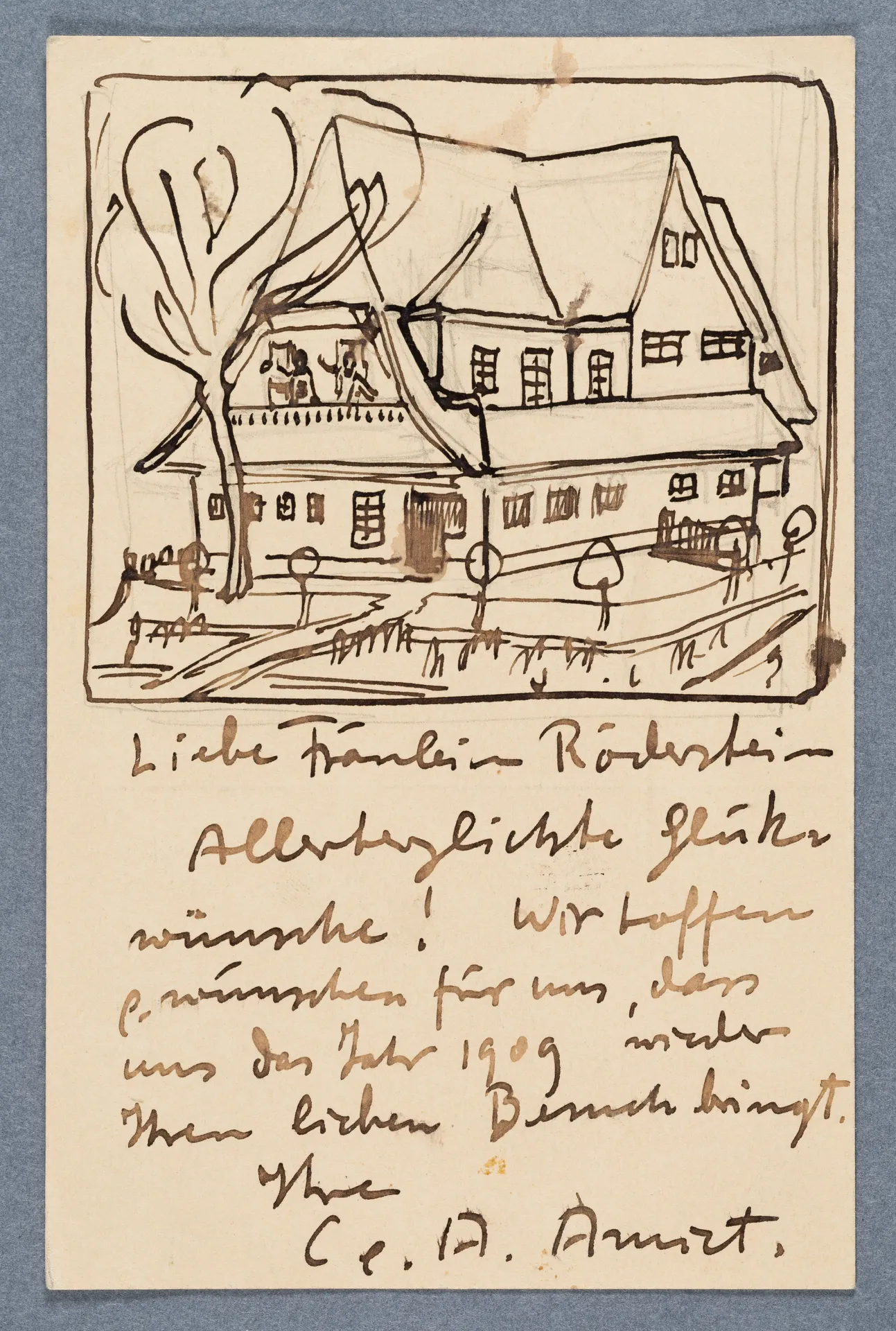

Postkarte von Cuno und Anna Amiet an Ottilie W. Roederstein, 1. Januar 1909

Netzwerk

1907

Besuch bei Cuno und Anna Amiet

Im Juli 1907 ist Roederstein zusammen mit Anny Stebler-Hopf bei ihrem Malerkollegen Cuno Amiet und dessen Frau Anna auf der Oschwand bei Rietwil zu Gast. Bei dieser Gelegenheit erwirbt sie Amiets Gemälde Frauenkopf (Annel) für ihre eigene Sammlung. Aus dem Besuch entwickelt sich ein freundschaftlicher Kontakt. Amiets laden die Künstlerin immer wieder zu sich ein.

Brief von Sigismund Righini an Ottilie W. Roederstein, 31. Januar 1937

Leben und Schaffen

Netzwerk

1907

Gründung der Gesellschaft schweizerischer Malerinnen, Bildhauerinnen und Kunstgewerblerinnen

Da die 1866 gegründete Gesellschaft Schweizer Maler, Bildhauer und Architekten (GSMBA) sich weigert, Künstlerinnen als aktive Mitglieder aufzunehmen, wird 1902 die Société Romande des Femmes Peintres et Sculpteurs ins Leben gerufen. Aus dieser geht 1907 die Gesellschaft schweizerischer Malerinnen, Bildhauerinnen und Kunstgewerblerinnen (GSMBK; heute: Schweizerische Gesellschaft Bildender Künstlerinnen, SGBK) hervor. Roederstein war nie Mitglied der Künstlerinnenvereinigung, wollte aber auch nie Passivmitglied in der GSMBA, dem männlichen Pendant, werden.

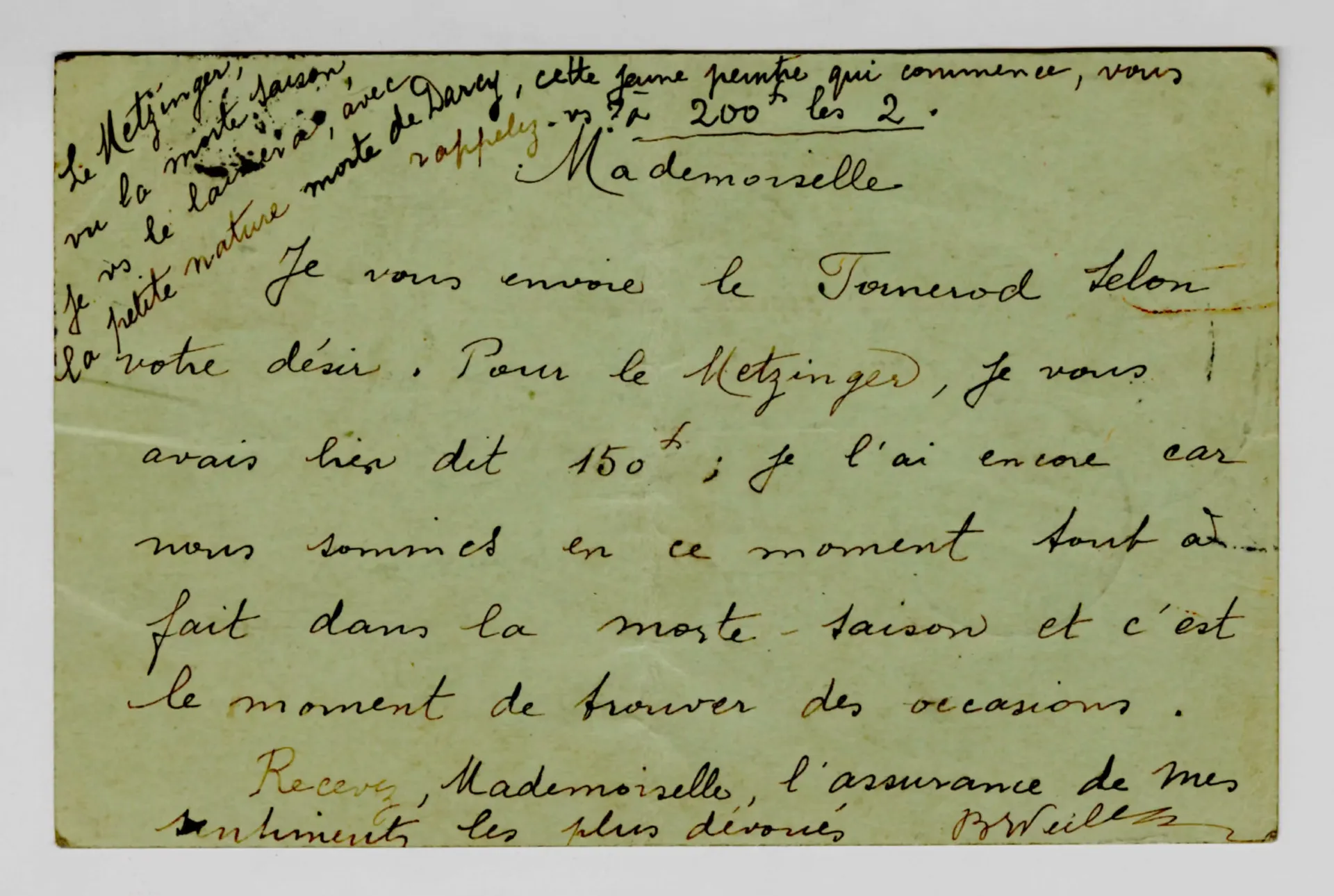

Postkarte von Berthe Weill an Ottilie W. Roederstein, 14. Juni 1907

Leben und Schaffen

1907

Roedersteins Kunstsammlung

Im Jahr 1907 erwirbt Roederstein Werke von Rodolphe Fornerod, Jean Metzinger und von der jungen Malerin Gabrielle Portait-Darcy bei der Pariser Kunsthändlerin Berthe Weill. Diese war seit 1901 in der Rue Victor Massé 25 ansässig und vertrat junge Künstlerinnen und Künstler der Pariser Avantgarde.

Schon seit ca. 1900 – nachdem sie als Malerin finanzielle Erfolge verzeichnet – kauft Roederstein immer wieder Kunstwerke für ihre private Sammlung an. Dabei unterstützen sie ihre engen Kontakte zu Kunsthändlern wie Wilhelm Uhde und Berthe Weill.

Neben Werken von Gustave Courbet, Eugène Delacroix, Henri Fantin-Latour, Marie Laurencin, Paul Ranson, Felix Vallotton oder Vincent Van Gogh, besaß sie auch Werke von den mit ihr befreundeten Malerinnen Elizabeth Nourse, Alice Dannenberg, Martha Stettler, Anny Stebler-Hopf und Louise Catherine Breslau und ihr nahestehenden Malern wie Cuno Amiet, Sigismund Righini oder Norbert Schrödl.

Am Ende ihres Lebens umfasst ihre Sammlung über hundert Werke von 76 Künstlern und Künstlerinnen.

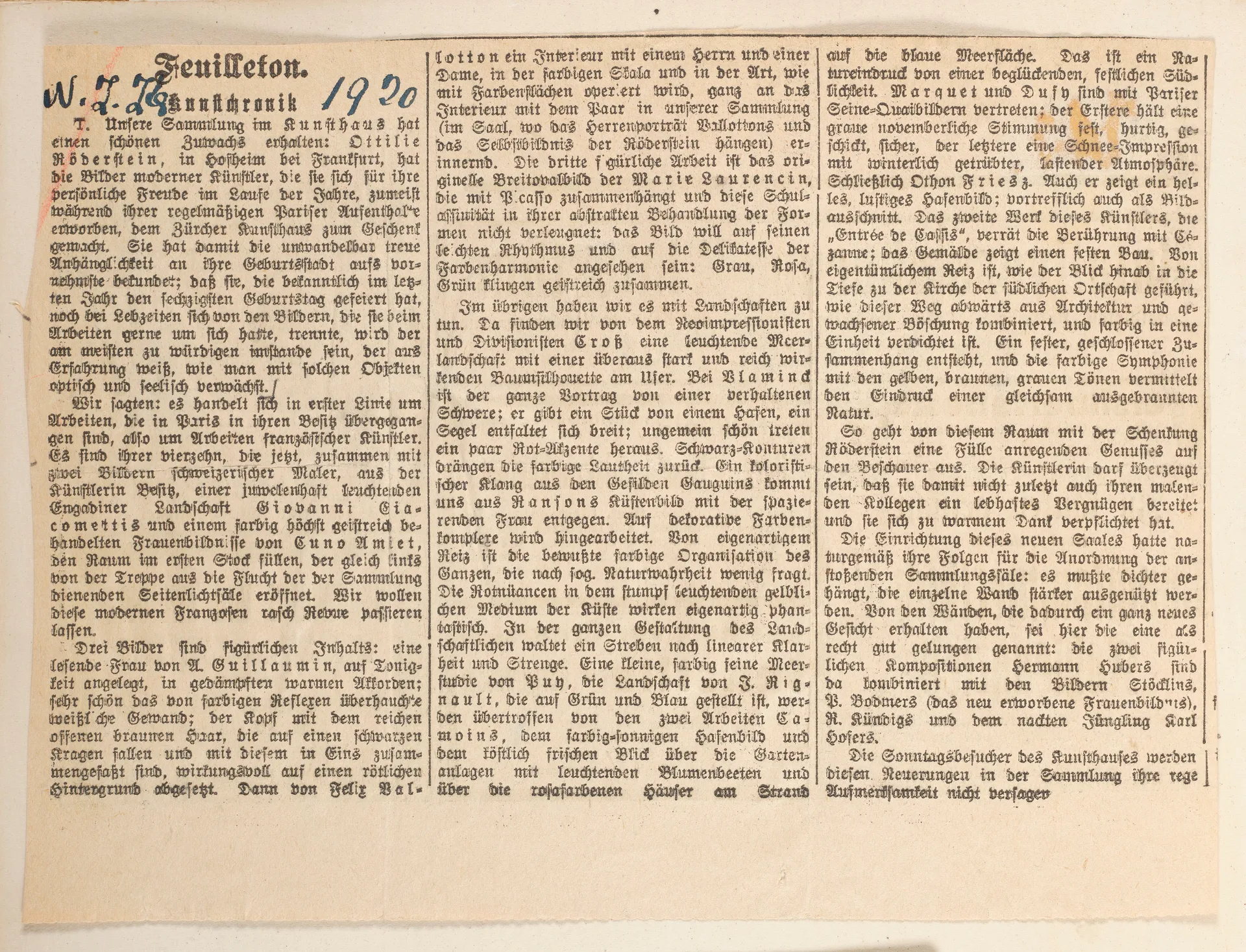

Ausstellung

1908

Ausstellung Französischer Impressionisten

Die Ausstellung Französische Impressionisten, die am 1. Oktober 1908 im Künstlerhaus Zürich eröffnet, wird von Roederstein großzügig mit Werken aus ihrer Sammlung postimpressionistischer französischer Malerei unterstützt.

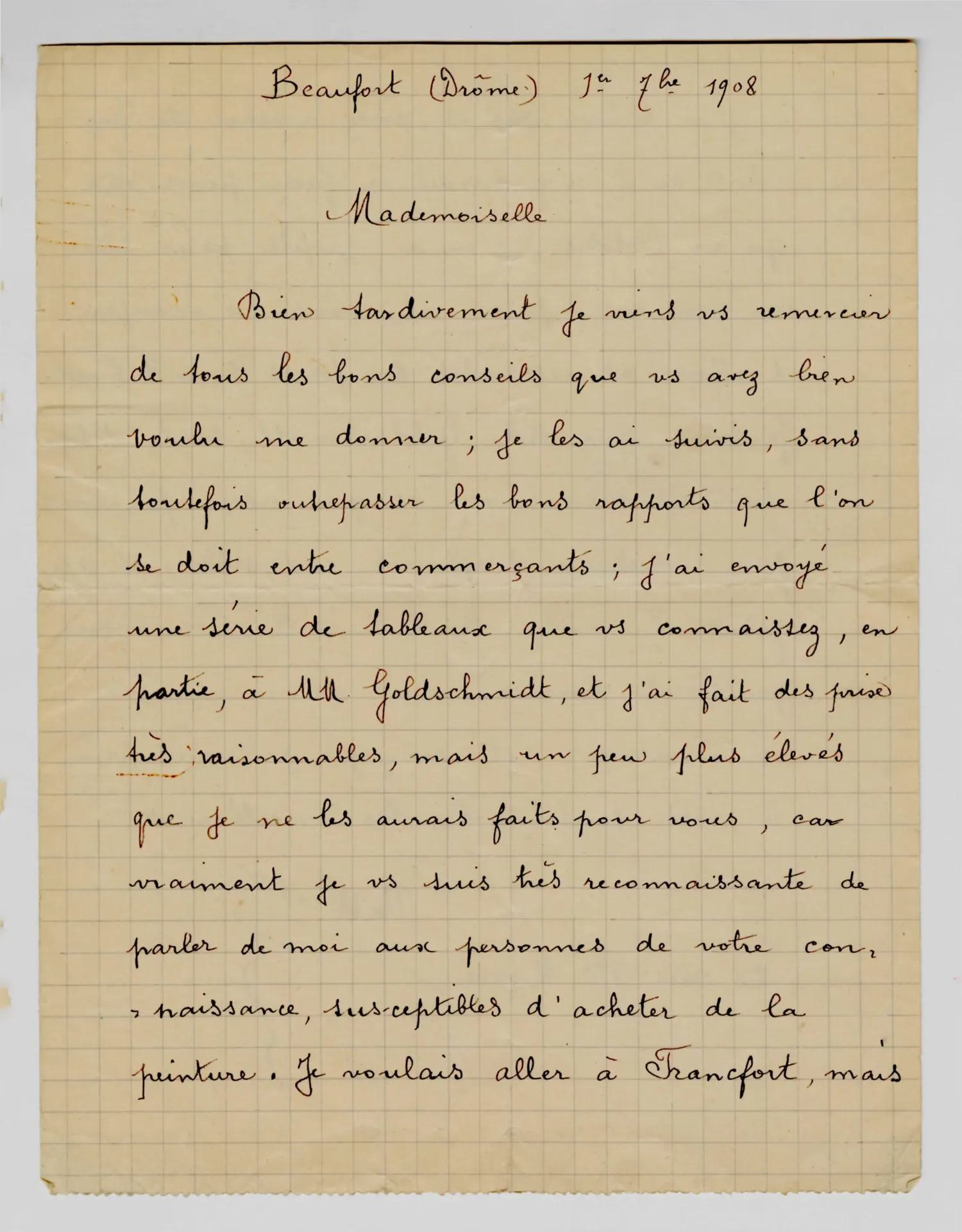

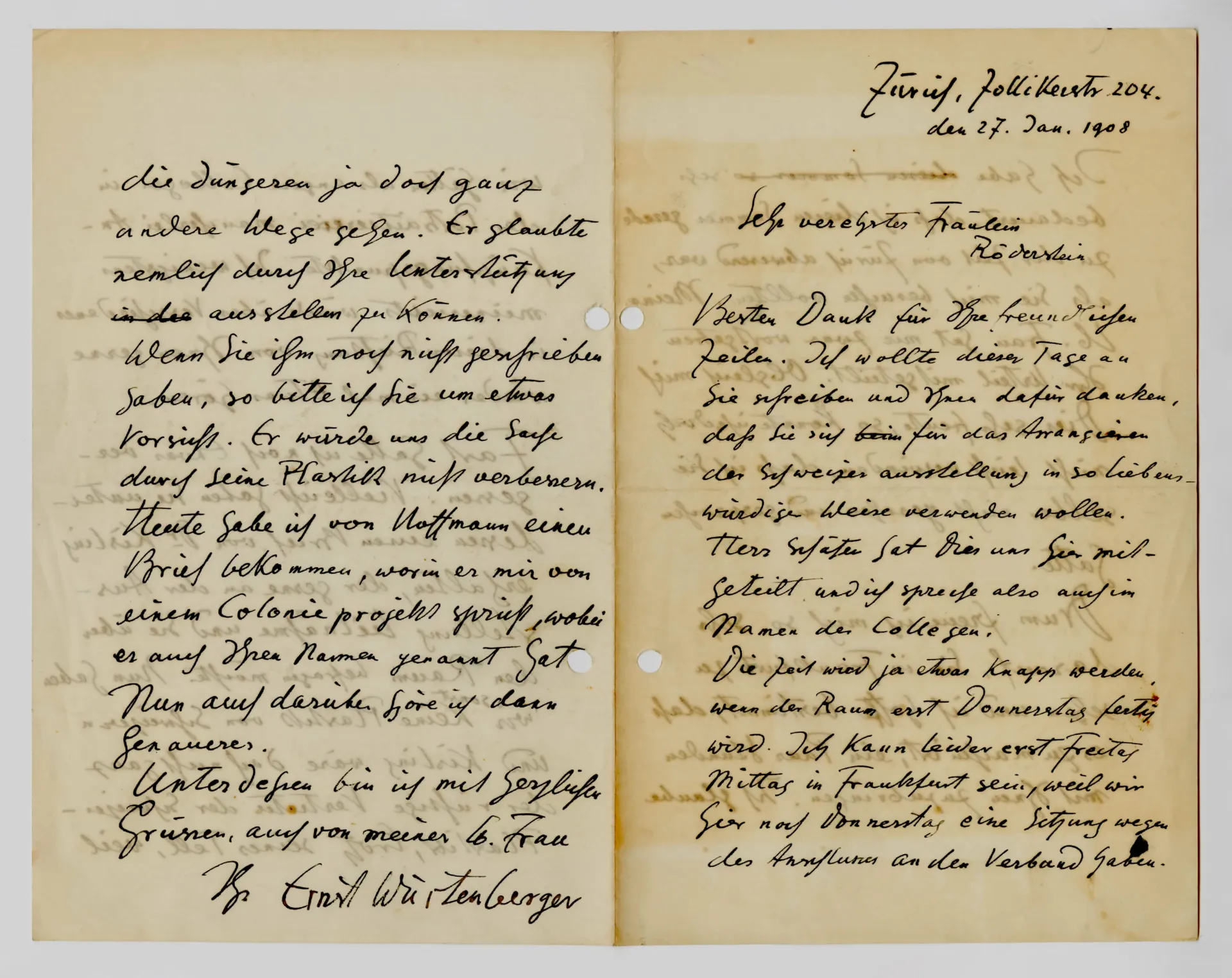

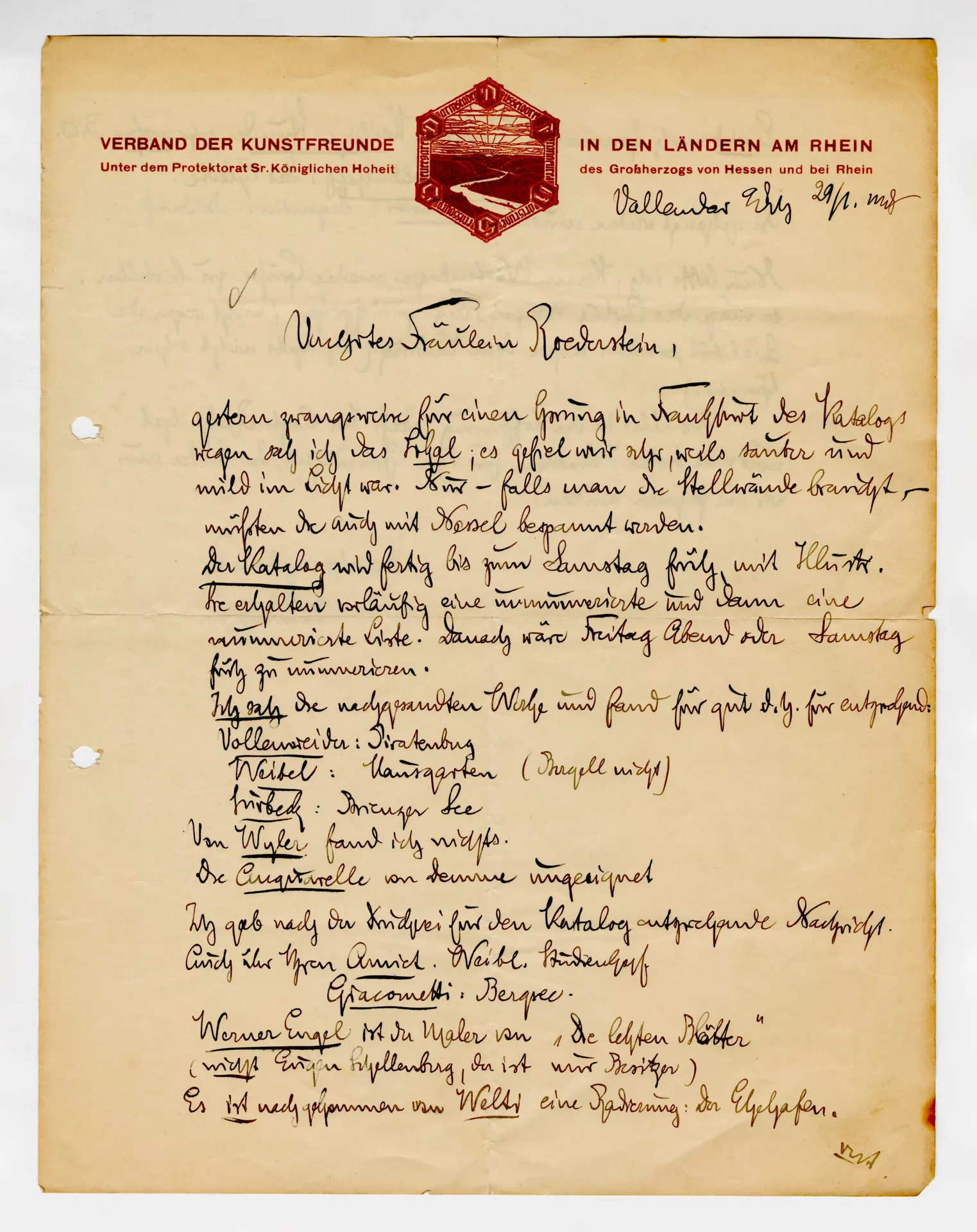

Brief von Ernst Würtenberger an Ottilie W. Roederstein, 27. Januar 1908

Ausstellung

1908

Ausstellung von Werken Schweizer Künstler im Frankfurter Kunstverein

Anfang 1908 organisiert Roederstein gemeinsam mit Wilhelm Schäfer (dem Herausgeber der Zeitschrift Die Rheinlande und Gründer des Verbands der Kunstfreunde in den Ländern am Rhein) und dem Malerkollegen Ernst Würtenberger die Ausstellung moderner Schweizer Kunst im Frankfurter Kunstverein. Ziel ist, die neuere Schweizer Kunst und ihre Vertreter wie etwa Ferdinand Hodler und Max Buri in Frankfurt und Deutschland bekannt zu machen. Roederstein übernimmt dabei die Auswahl der Exponate und deren Hängung.

Mehr zu Ausstellung

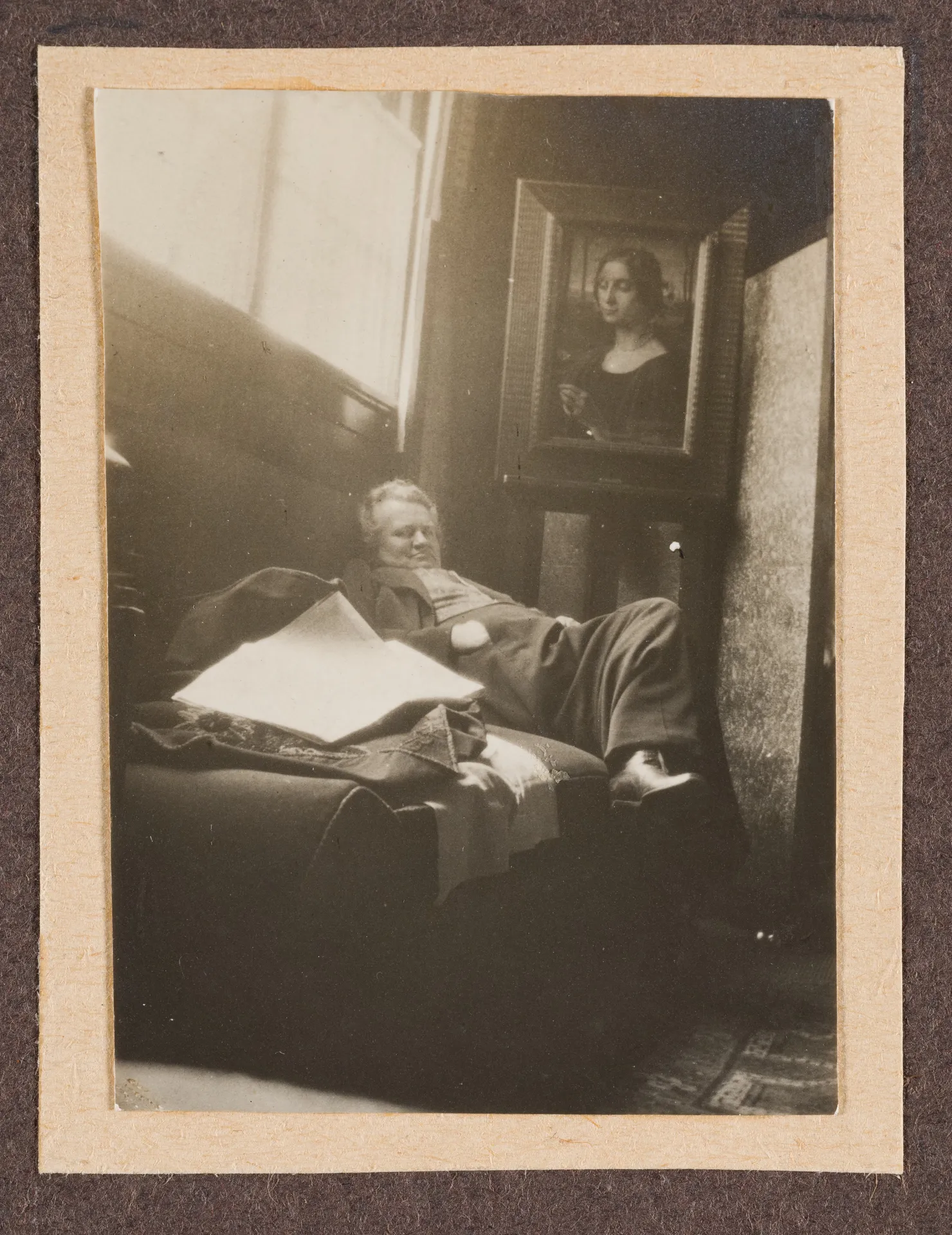

Elisabeth H. Winterhalter in ihrem Wohnzimmer, Frankfurt am Main

Leben und Schaffen

1908

Umzug in den Oeder Weg 7, Frankfurt am Main

Roederstein und Winterhalter beziehen 1908 eine großzügige Stadtwohnung im Oeder Weg 7 in Frankfurt am Main.

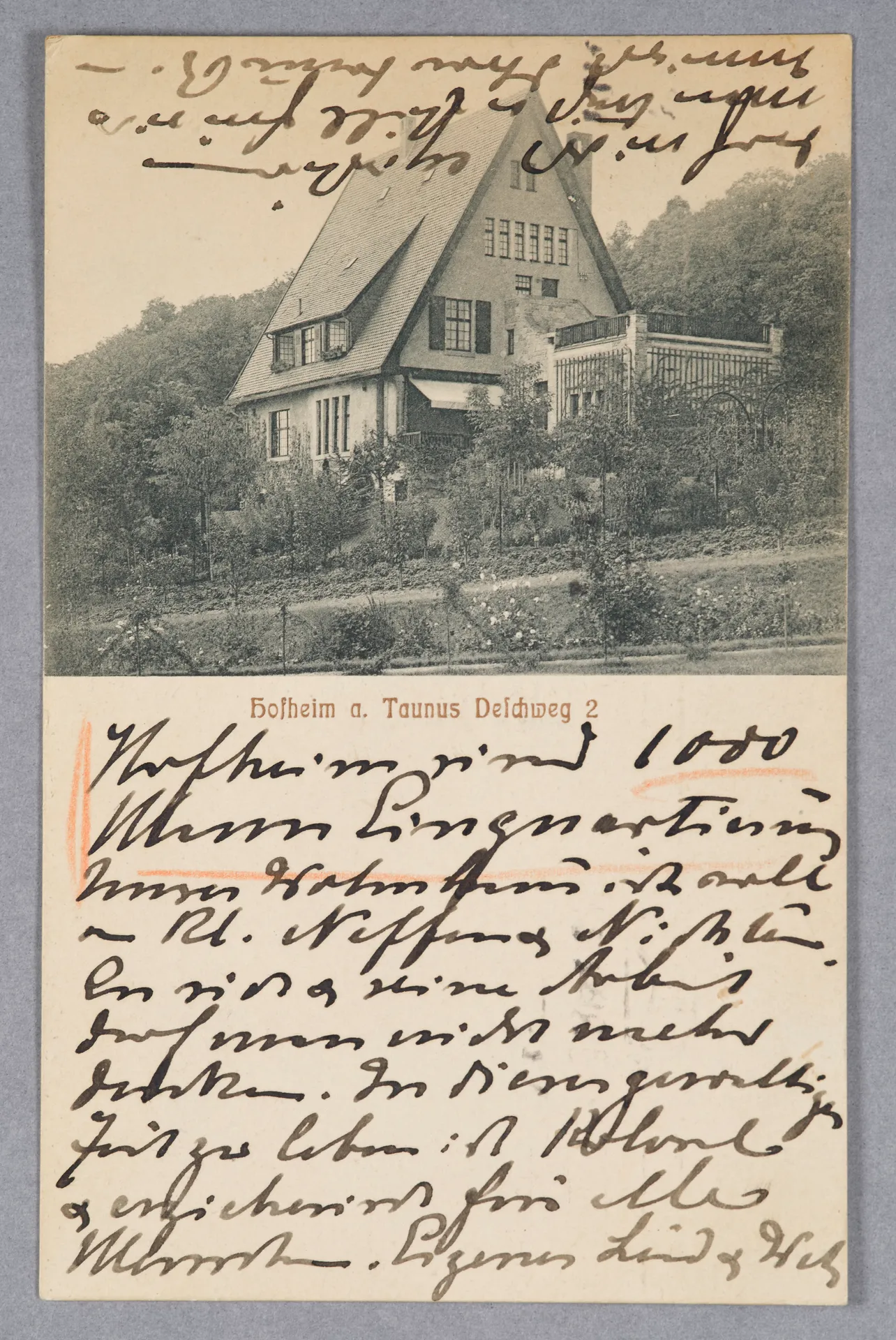

Wohnhaus von Ottilie W. Roederstein und Elisabeth H. Winterhalter in Hofheim am Taunus

Leben und Schaffen

1909

Umzug nach Hofheim am Taunus

Nachdem Roederstein und Winterhalter bereits 1907 ein nahe am Wald gelegenes Grundstück in Hofheim am Taunus erworben haben, beginnen 1908 die Bauarbeiten an dem gemeinsamen Wohnhaus. Dieses wird von dem jungen Frankfurter Architekten Hermann A. E. Kopf im Landhausstil geplant und umgesetzt. Der aus Darmstadt stammende Kopf ist wie Roederstein Inhaber eines Ateliers im Städelschen Kunstinstituts und in der Arts-and-Crafts-Bewegung aktiv. 1909 ziehen die beiden Frauen schließlich nach Hofheim in den Deschweg 2 (heute Roedersteinweg) um. Auf dem Nachbargrundstück lässt sich ihre Freundin Emma Kopp eine Villa errichten.

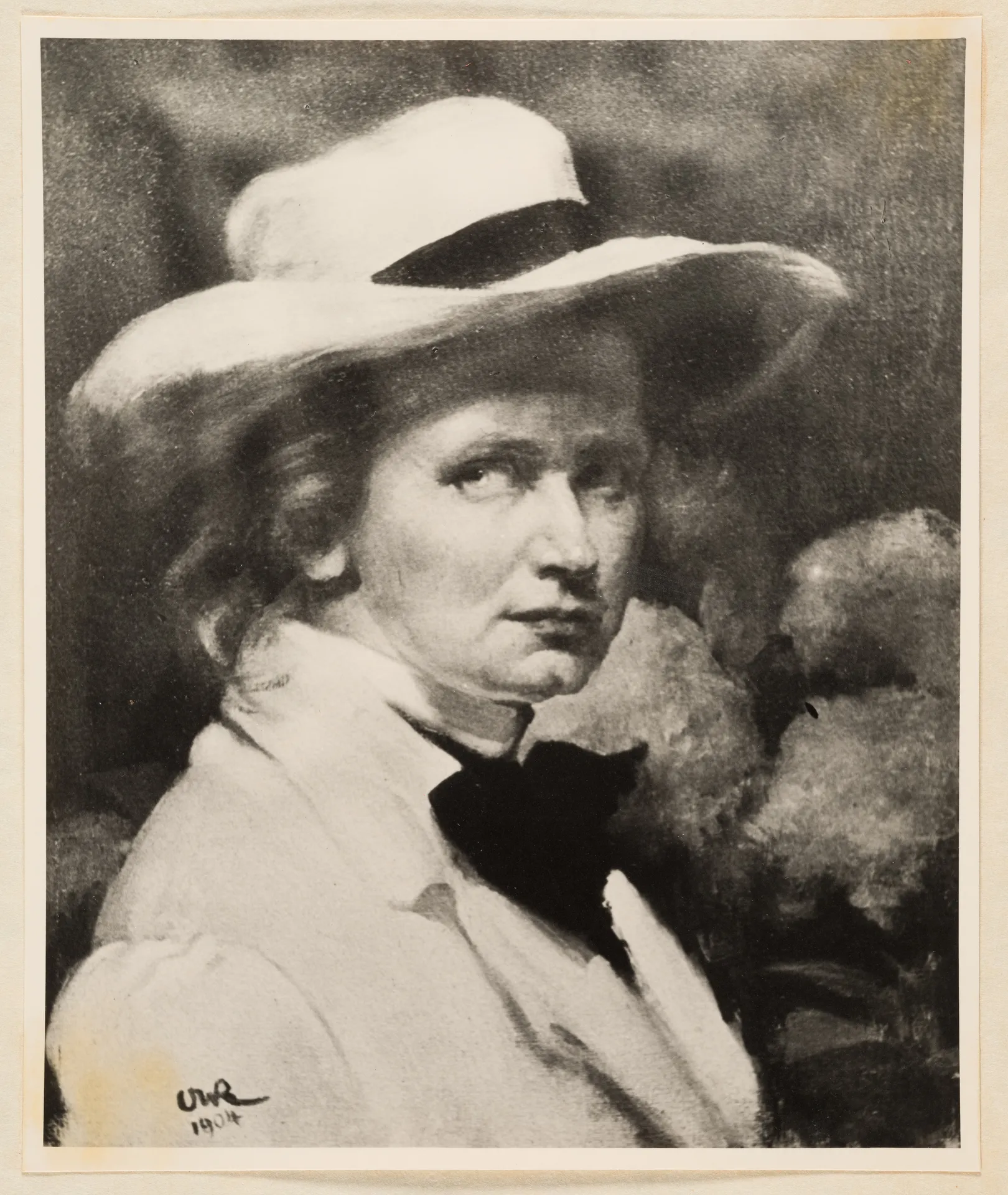

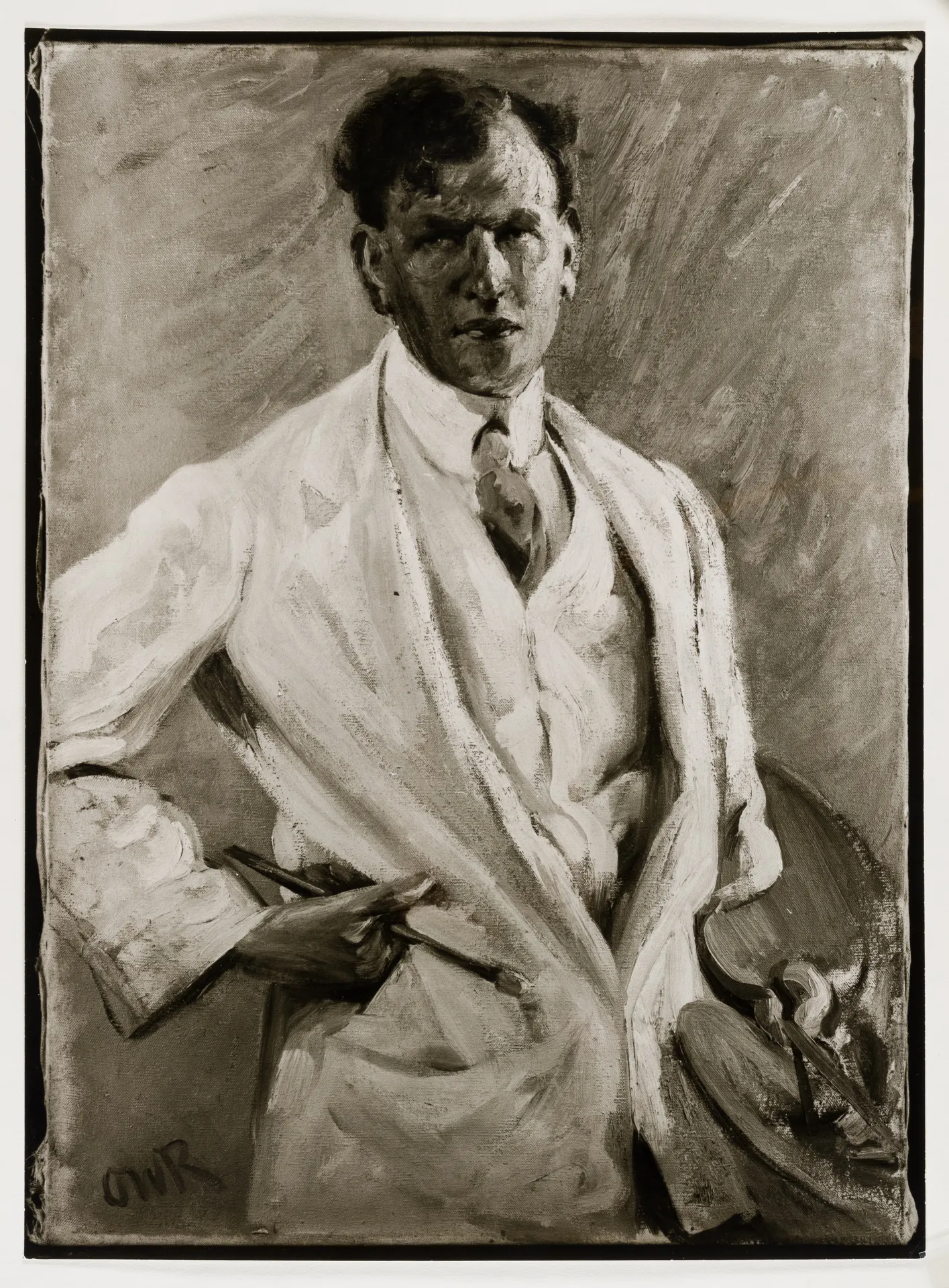

Ottilie W. Roederstein, Selbstbildnis mit weißem Hut, Gemälde, 1904

Leben und Schaffen

1910

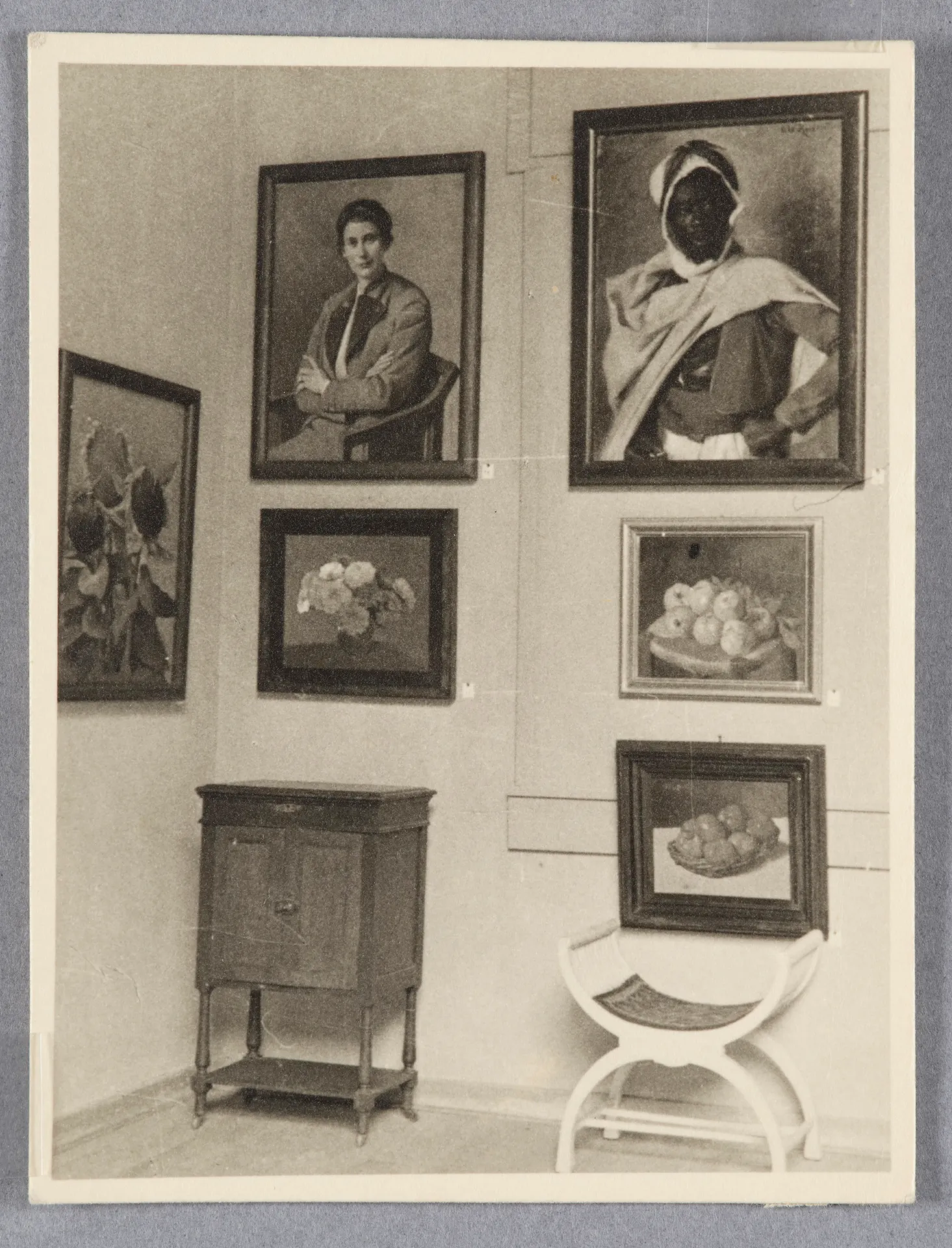

Drei Roederstein-Gemälde für das Städel Museum

Für die dem Städelschen Kunstinstitut angegliederte städtische Sammlung erwirbt Georg Swarzenski – seit 1907 Direktor – drei Gemälde von Roederstein: Selbstbildnis mit weißem Hut, das Bildnis des Malers Jakob Nussbaum, sowie das Stillleben mit einem Korb mit Äpfeln auf einem Tisch vor Vorhang und Tapete. Die Stücke werden mit Mitteln der Pfungst-Stiftung angekauft, die speziell für den Ankauf „qualitätvoller Werke lebender Künstler“ errichtet worden war.

Postkarte von Anny Stebler-Hopf an Ottilie W. Roederstein, 9. April 1910

Ausstellung

1910

Eröffnungsausstellung des Kunsthaus Zürich

Am 17. April 1910 wird das von Karl Moser entworfene Kunsthaus Zürich mit einer großen Ausstellung eröffnet. Neben den lokalen Künstlerinnen und Künstlern werden weitere Schweizer Kunstschaffende eingeladen, ihre Werke zu präsentieren. Unter Letzteren ist Roederstein die einzige Künstlerin.

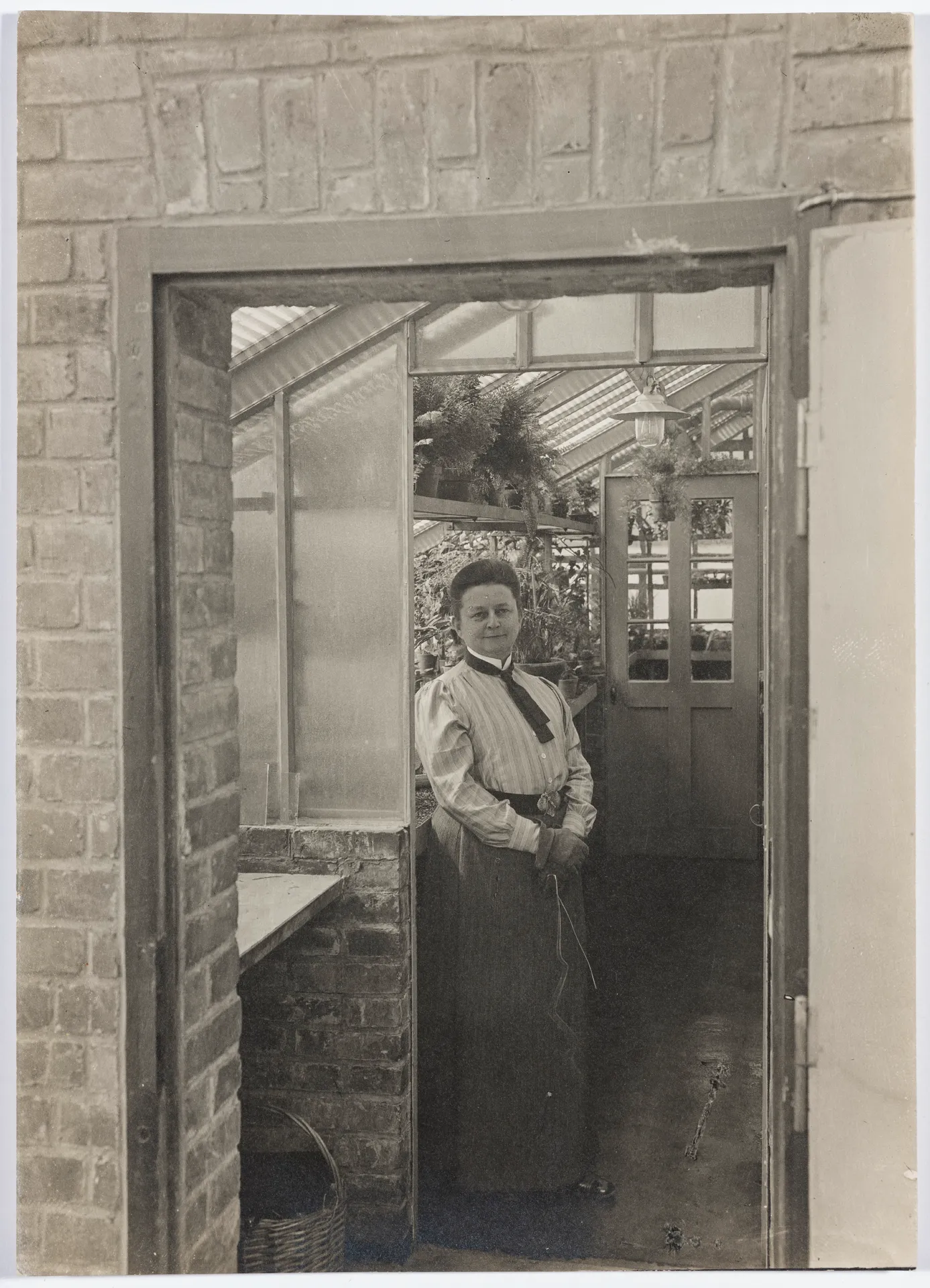

Elisabeth H. Winterhalter in ihrem Gewächshaus, Hofheim am Taunus

Leben und Schaffen

1910

Winterhalters Gärtnerhaus

Bald darauf folgt der Bau eines Gärtnerhauses sowie eines großen Gewächshauses, um das Winterhalter sich kümmert nachdem sie 1911 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand tritt.

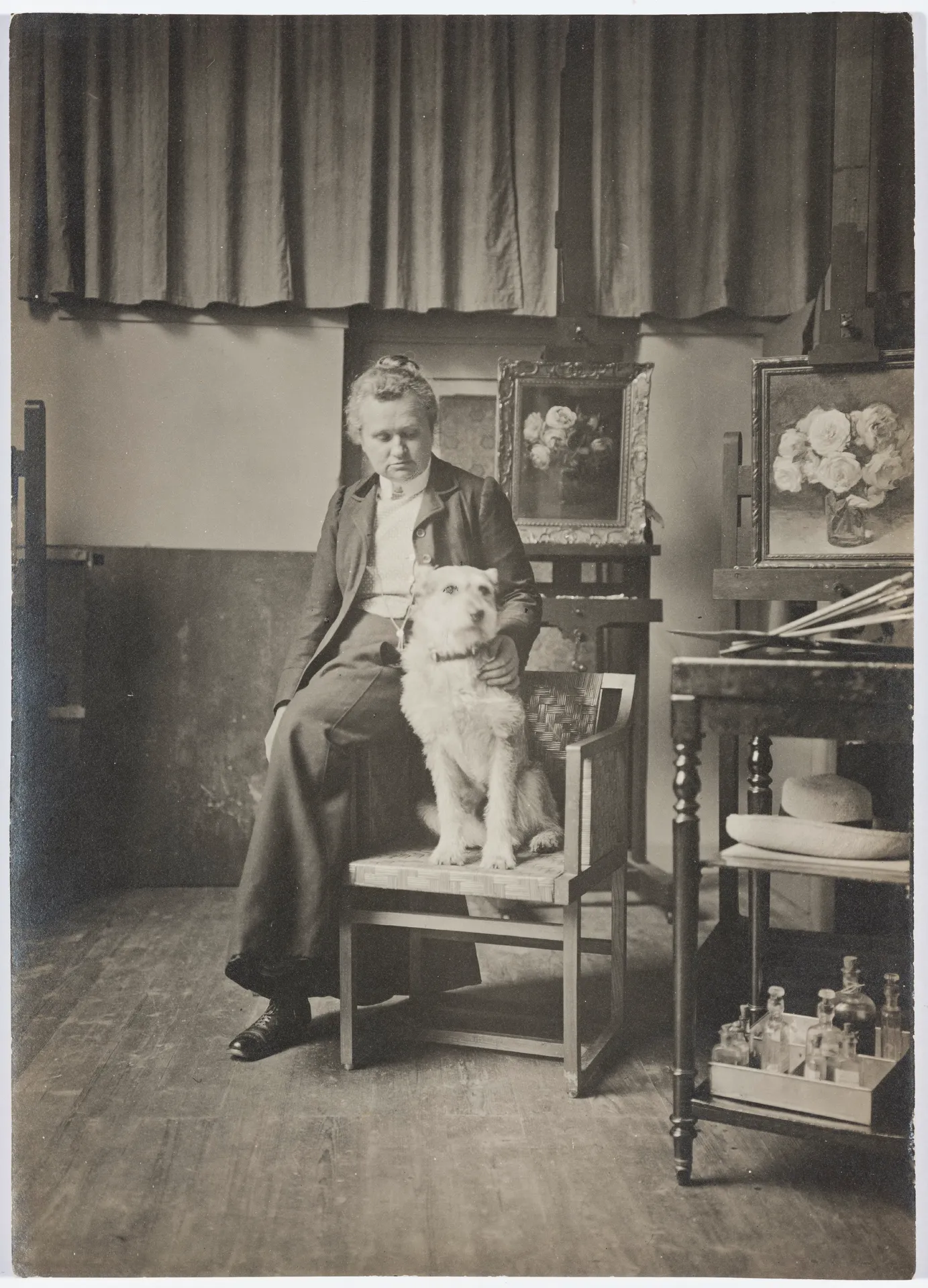

Ottilie W. Roederstein mit ihrem Hund im Atelier in Hofheim am Taunus

Leben und Schaffen

1911

Atelierhaus in Hofheim am Taunus

Zunächst richtet sich Roederstein ein Atelier in einem Raum ihres neu erbauten Hofheimer Wohnhauses ein. 1910/11 lässt sie sich jedoch ein Atelierhaus nach ihren eigenen Wünschen in einiger Entfernung auf einem zugekauften Grundstück bauen. Im April 1911 kann die Künstlerin ihr neues Atelier beziehen, das hauptsächlich aus einem einzigen ausgedehnten Arbeitsraum mit einem großen Fenster mit Oberlicht zur Nordostseite besteht. Dort empfängt sie ihre Auftraggeber, aber auch ihre Schülerinnen und Kolleginnen und Kollegen.

Ebenfalls im Jahr 1911 gibt Roederstein endgültig ihr Atelier im Städelschen Kunstinstitut auf. Es geht an ihre ehemalige Schülerin Frieda Blanca von Joeden über.

Briefentwurf von Ottilie W. Roederstein an Hedwig Ullmann, undatiert, um 1920

Ausstellung

1912

Die Sonderbund Ausstellung in Köln

Roederstein ist im Sommer 1912 mit einem Werk (Männlicher Kopf) in der Ausstellung des Sonderbundes westdeutscher Kunstfreunde und Künstler in Köln vertreten. Damit ist sie die einzige weibliche Repräsentantin der Schweiz neben ihren Kollegen Cuno Amiet, Giovanni Giacometti und Ferdinand Hodler.

Gleichzeitig tritt sie als Leihgeberin auf und stellt das Van Gogh-Stillleben „Stillleben mit Blumen und Früchten“ aus ihrer Sammlung zur Verfügung (es wird sich später als Fälschung erweisen).

Ausstellung

Netzwerk

1912

Mitglied im Ausstellungskommittee Die klassische Malerei Frankreichs im 19. Jahrhundert

Im Sommer des Jahres 1912 wirkt Roederstein in der Organisation der Ausstellung zur französischen Malerei des 19. Jahrhunderts im Frankfurter Kunstverein mit. Es ist die bis dahin umfassendste Werkschau dieser Art in der Mainmetropole. Von Ingres, Delacroix und Corot über Monet, Degas und Cézanne bis zu Gauguin, van Gogh und Cross sind alle großen Namen der französischen Moderne vertreten. Roederstein gehört neben Georg Swarzenski, dem damaligen Städel-Direktor, auch dem Ausstellungskomittee an, das der Kunsthistoriker Carl Gebhardt leitet. Die Malerin verfügt über wertvolle Kontakte zu den großen Frankfurter Sammlern, aber auch zum Pariser Kunsthandel, und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Realisierung der Ausstellung. Sie selbst leiht Gemälde von Auguste Boulard, Gustave Courbet, Henri Edmond Cross und Henri Fantin-Latour aus ihrer Sammlung moderner französischer Malerei.

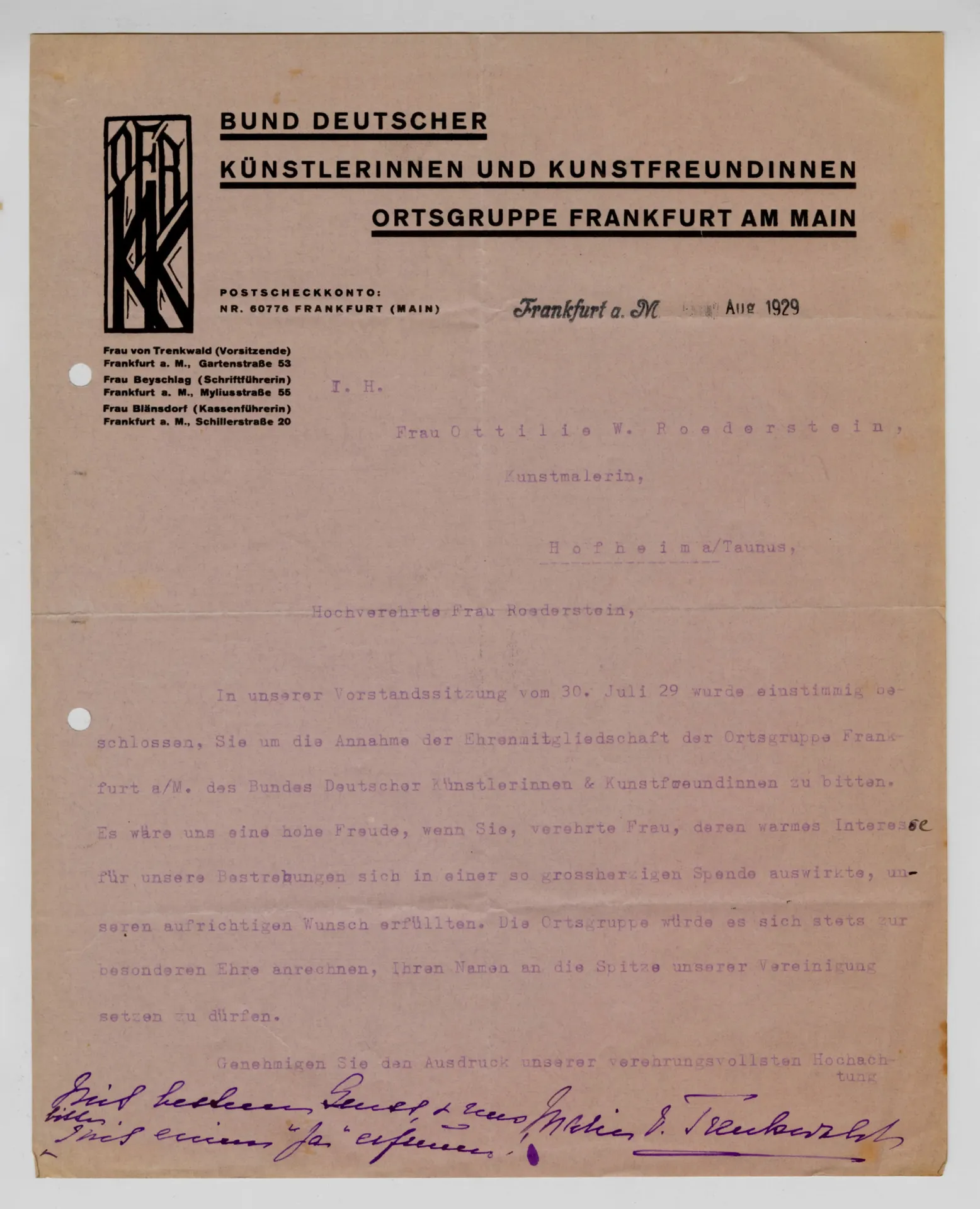

Netzwerk

1913

Gründung des nationalen Frauenkunstverbands

Im Mai 1913 findet in Frankfurt am Main die erste Sitzung des im selben Jahr unter dem Vorsitz von Käthe Kollwitz neugegründeten nationalen Frauenkunstverband statt. Er setzt sich für eine den männlichen Kollegen gleichberechtigte Ausbildung von Künstlerinnen und insbesondere auch für den Zugang von Frauen zu Akademien ein. Roederstein, die es bis dahin vermeidet, sich aktiv in der Frauenbewegung zu engagieren, und auch sonst keiner Künstlerinnenvereinigung beigetreten ist, wird ein Hauptvorstandsmitglied. Vermutlich tritt sie dem Verband auf Bitten ihrer Kollegin Dora Hitz bei, mit der sie gut bekannt ist und für die sie sich schon in früheren Jahren im Pariser Ausstellungsbetrieb einsetzte, oder ihrer Schülerin Frieda Blanca von Joeden und ihrer Kollegin Eugenie Bandell, die ebenfalls Mitglieder sind.

Verbundene Personen/Institutionen

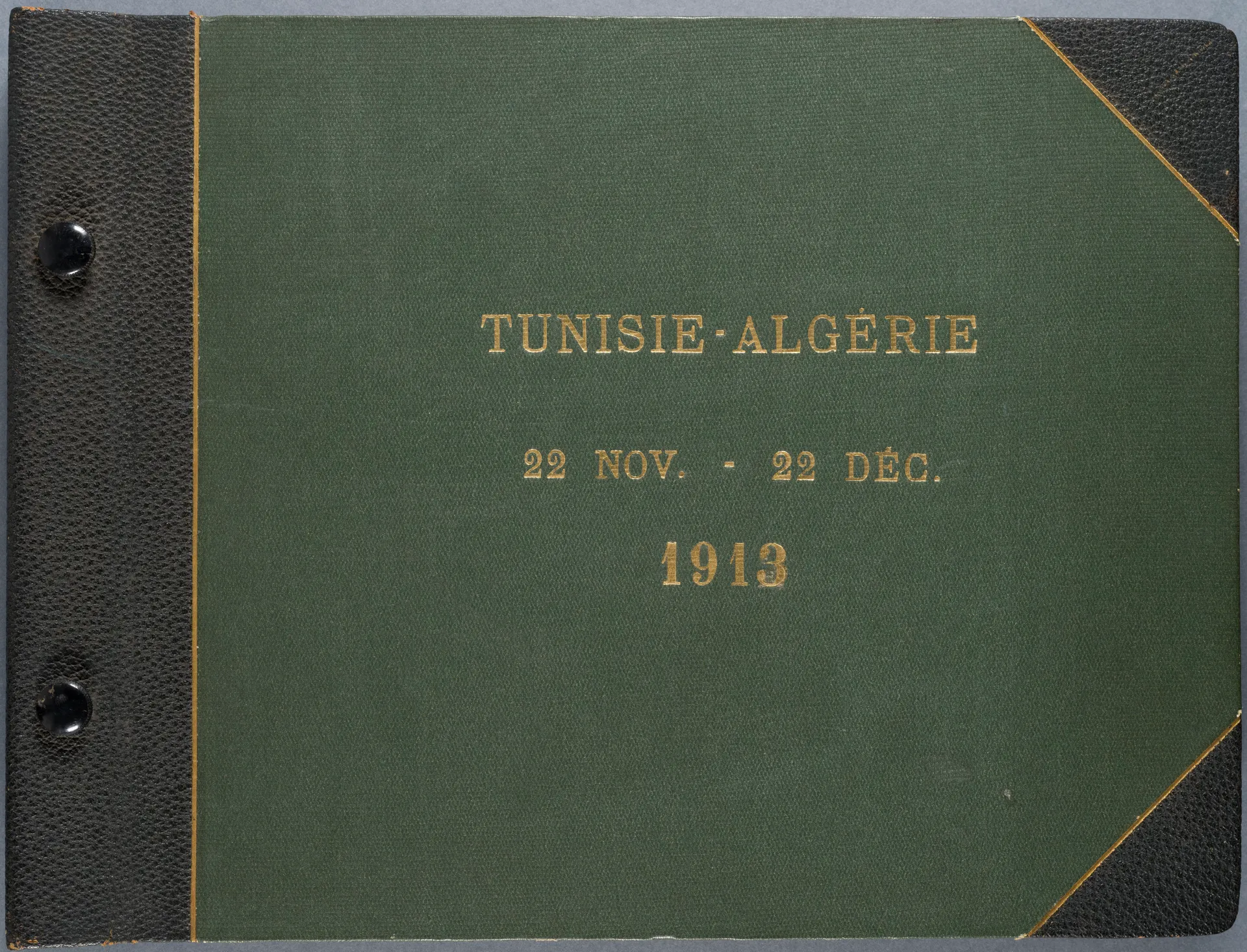

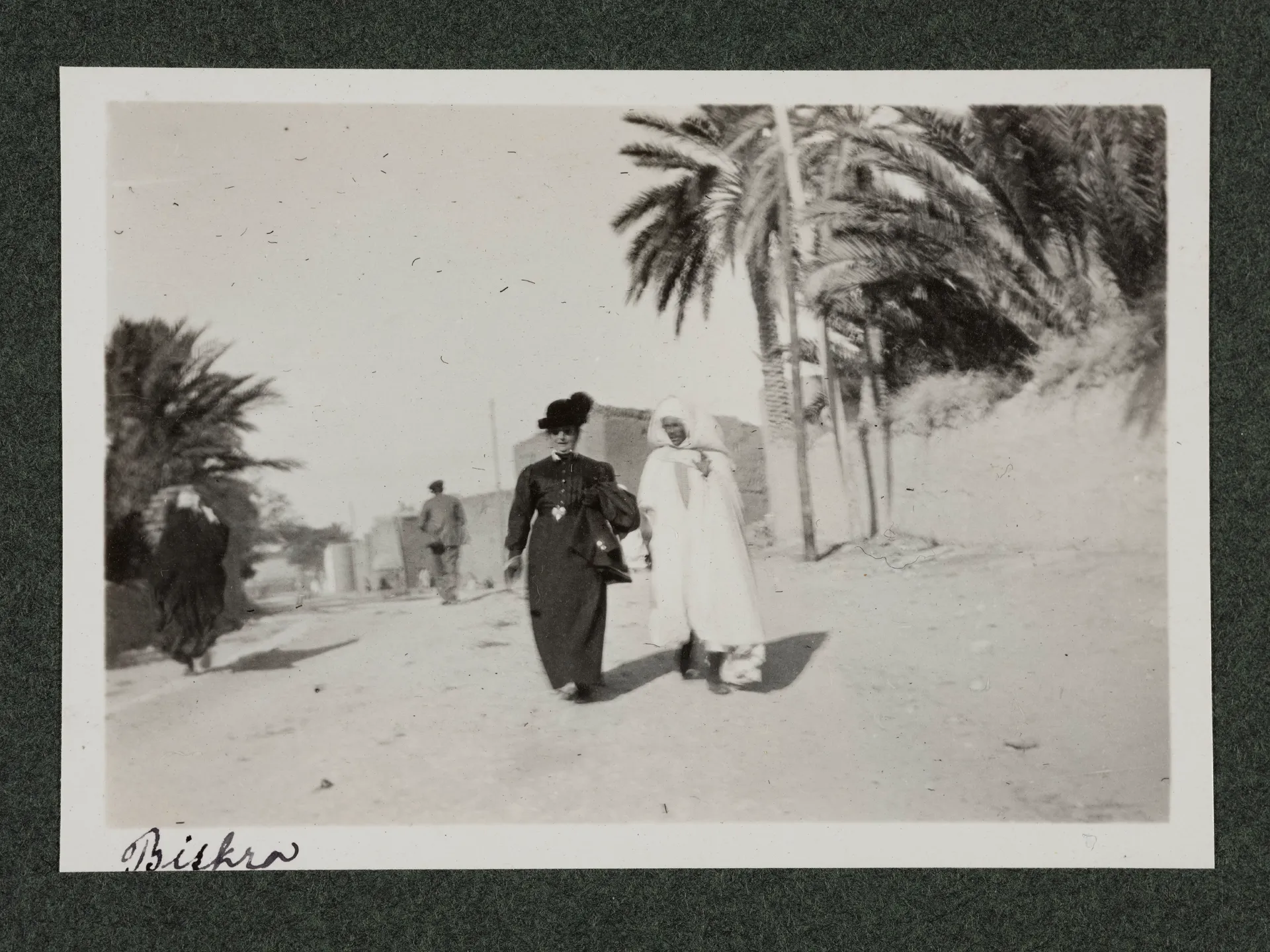

Elisabeth H. Winterhalter und Ottilie W. Roederstein im Garten Landon, Biskra, Algerien

Reise

1913

Nordafrikareise

Im November 1913 brechen Roederstein, Winterhalter und Jeanne Smith zu einer längeren Reise in die nordafrikanischen Ländern Algerien und Tunesien auf, die seit 1830 bzw. 1881 Teil des französischen Kolonialreichs waren. Die Amateurfotografin Smith hält die einzelnen Stationen in zahlreichen Aufnahmen fest. Die Reise führt zunächst nach Marseille, von wo aus man nach Tunis übersetzt. Von dort geht es per Cabrio, Kamel und Esel weiter nach Karthago, Sousse, Gabès, Biskra und Algier.

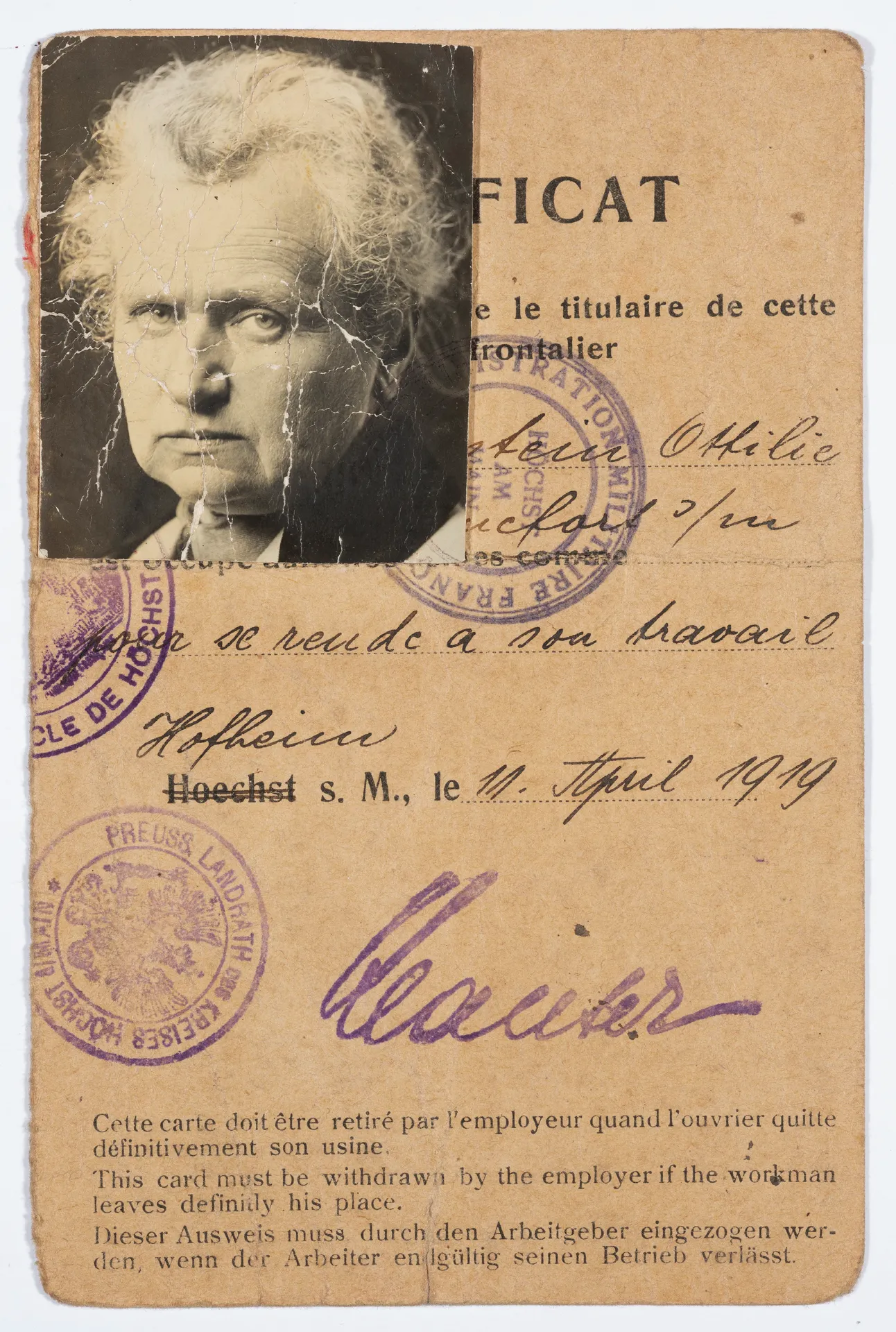

Passierschein von Ottilie W. Roederstein für Frankfurt am Main

Leben und Schaffen

1914-1918

Erster Weltkrieg

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs am 28. Juli 1914 ist es Roederstein nicht mehr möglich, nach Paris auszureisen. Sie ist daher gezwungen, ihr Atelier auf dem Boulevard du Montparnasse 108 aufzugeben. Auch der Briefverkehr mit ihren in Frankreich lebenden Freunden und Bekannten ist nur erschwert möglich, worunter die Künstlerin sehr leidet. Sie zieht sich fast vollständig in ihr Atelierhaus in Hofheim zurück. Sogar die Kontakte in die neutrale Schweiz sind kaum aufrechtzuerhalten.

In Paris kann sie in den folgenden Jahren nicht mehr ausstellen. Die Salons, in denen sie seit 1883 jährlich vertreten war, finden nun ohne ihre Beteiligung statt. Nach dem Krieg war Hofheim durch französische Truppen besetzt. Um sich nach Frankfurt zur Arbeit zu begeben, benötigte Roederstein einen sogenannten Passierschein.

Wohnhaus von Ottilie W. Roederstein und Elisabeth H. Winterhalter mit gehisster Schweizer Fahne, Hofheim am Taunus

Leben und Schaffen

1920

Französische Besetzung

Während der französischen Besetzung des Rheinlands sind auch im Taunus Truppen stationiert. Sie nehmen 1920 zeitweise das Atelier- und das Gärtnerhaus des Hofheimer Anwesens für Wohnzwecke in Beschlag. Roederstein muss in dieser Zeit wieder ihr altes Atelier nutzen, das aufgrund von Platzmangel zu einem „Durchgangsraum“ geworden ist. Erst im Juli 1929 kann die Künstlerin wieder in ihrem eigenen Atelierhaus arbeiten.

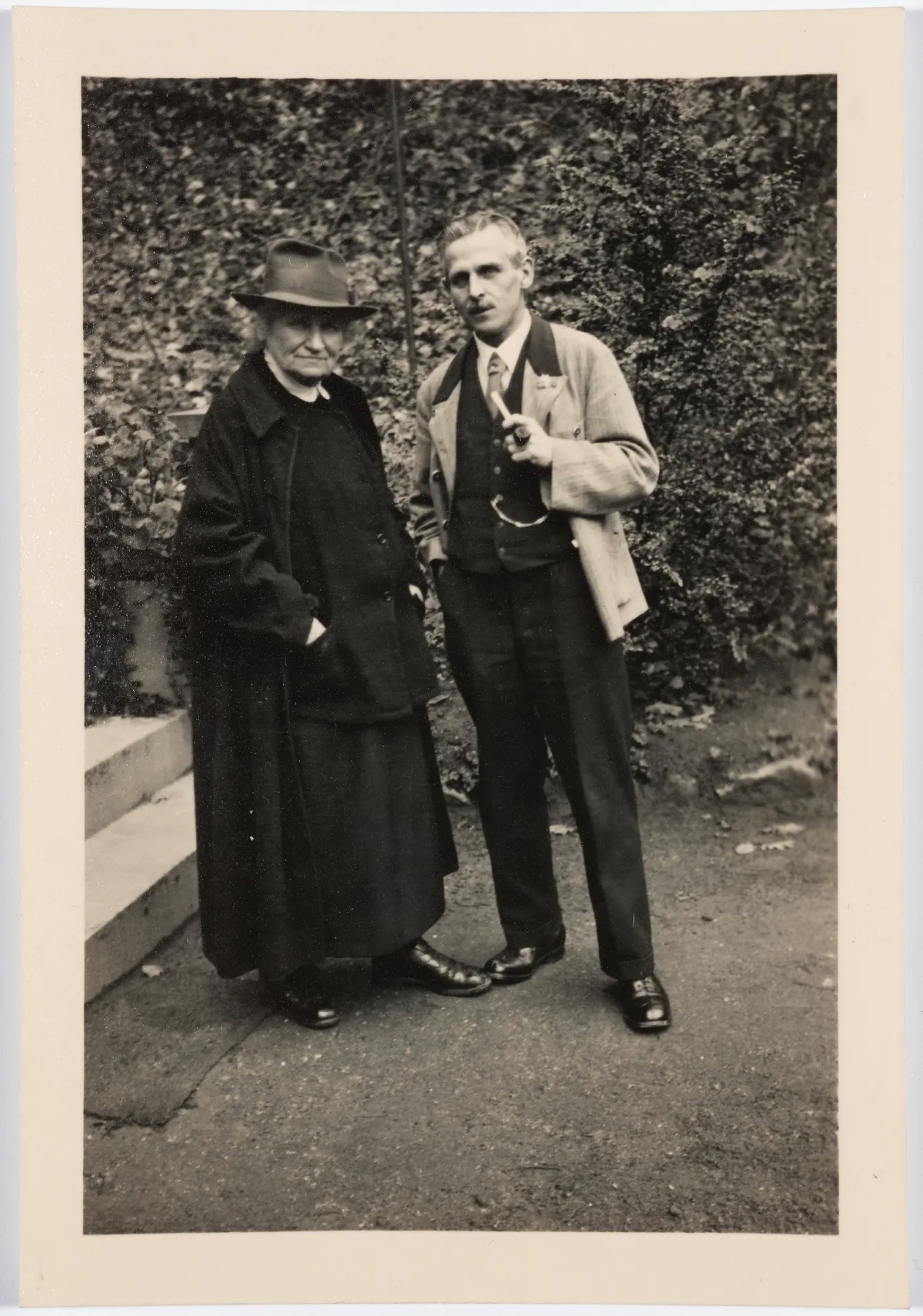

Ottilie W. Roedestein mit der Familie Jughenn

Netzwerk

1920

Freundschaft mit Hermann Jughenn

1920 schließt Roederstein Bekanntschaft mit Hermann Jughenn. Er hatte sich mit seiner Familie in direkter Nachbarschaft zur Malerin in Hofheim am Taunus niedergelassen. Von Beruf Bahnbeamter, hegt Jughenn nicht nur eine Leidenschaft für das Bergsteigen, sondern auch für die Kunst. Er wird ein häufiger Gast in Roedersteins Atelier und ein enger Freund. Später wird er mit Hilfe Elisabeth H. Winterhalters eine Biografie und ein Werkverzeichnis der Künstlerin verfassen und ihren Nachlass betreuen.

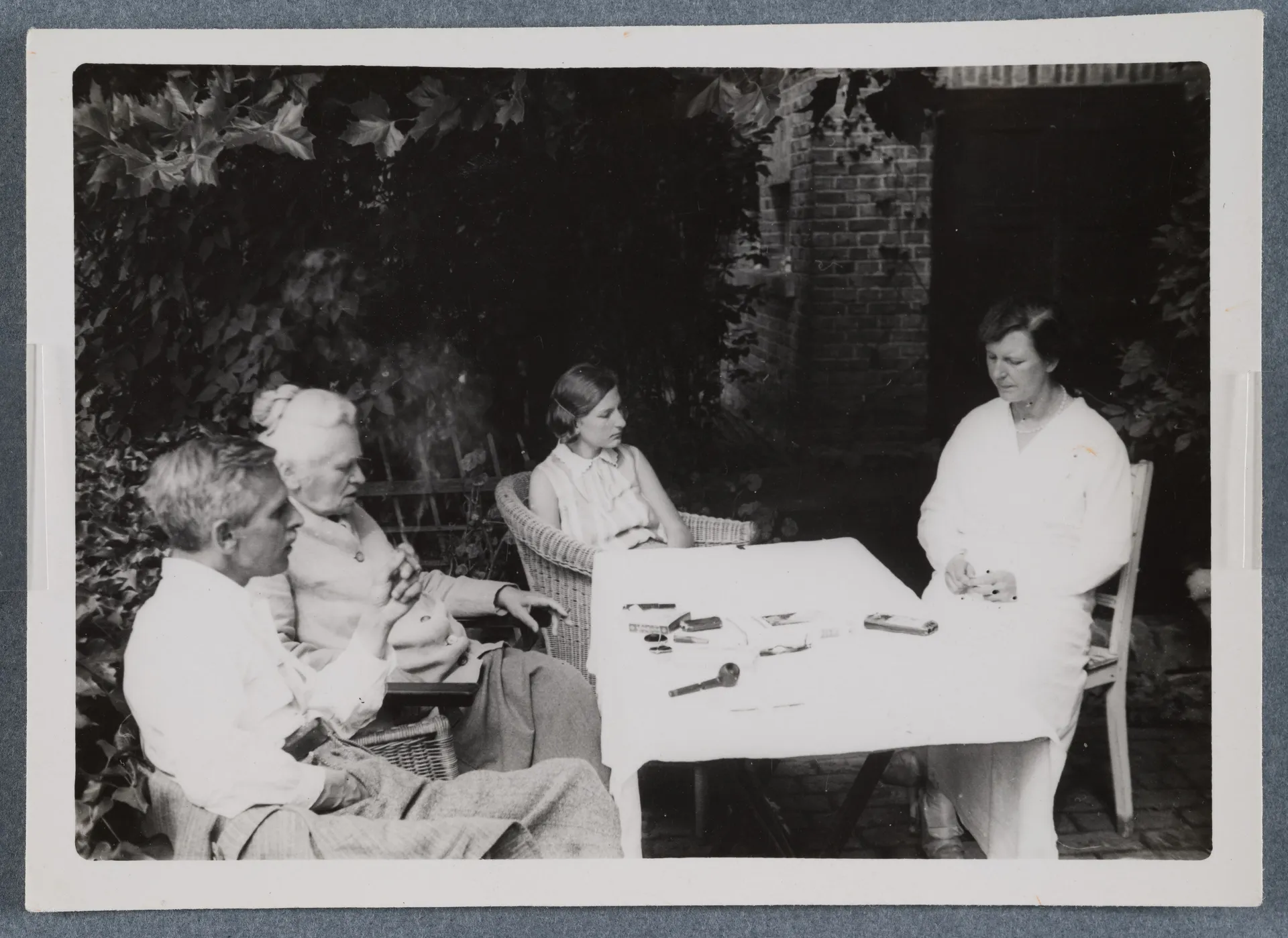

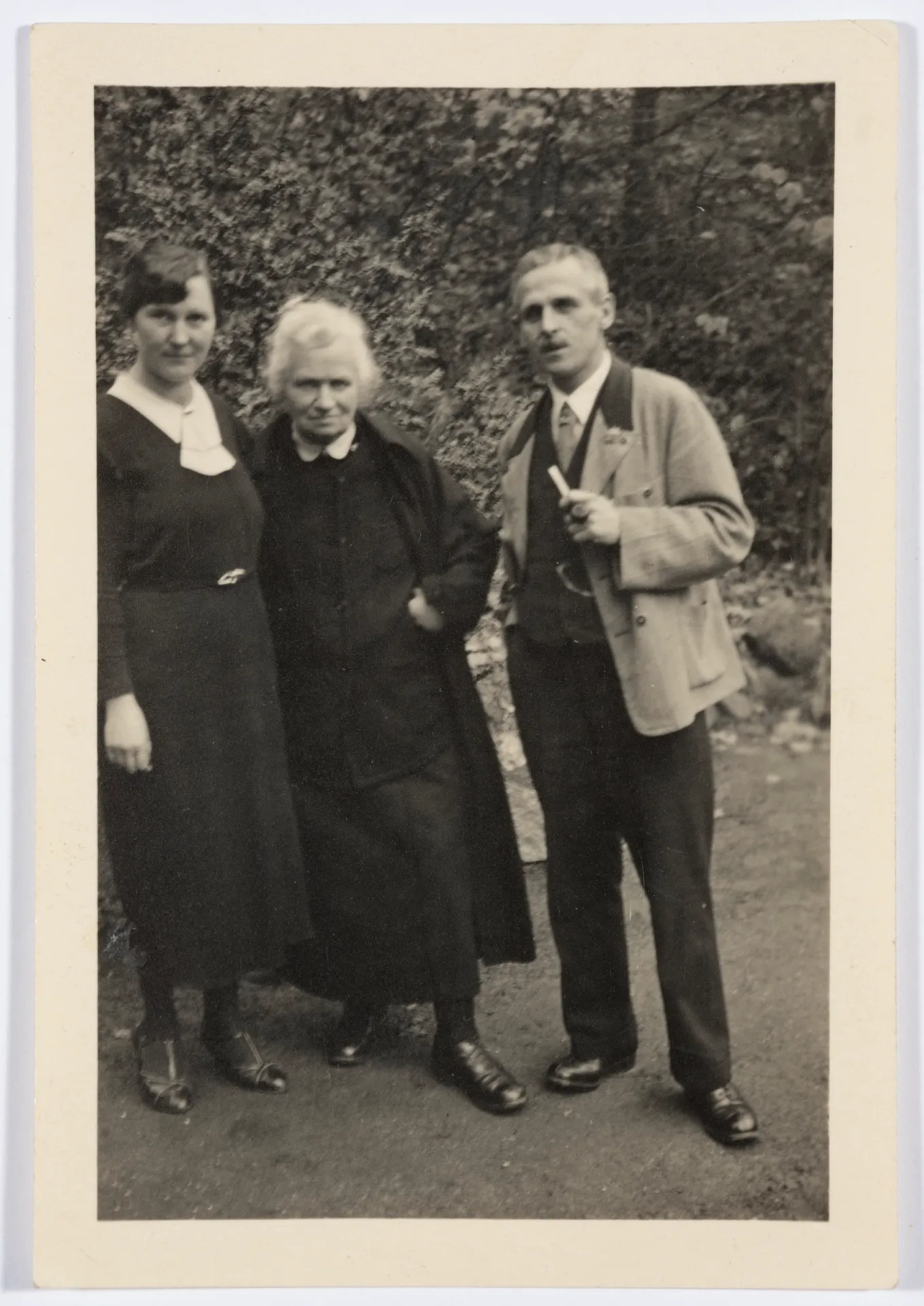

Ottilie W. Roederstein, Jeanne Smith und Emma Kopp

Netzwerk

1920

Gäste im Hause Roederstein-Winterhalter

Roederstein empfängt stets gerne Besuch in ihrem großzügigen Haus in Hofheim am Taunus. Während ihre alten Freundinnen Jeanne Smith aus Frankreich oder Anny Stebler-Hopf aus der Schweiz im Alter nur noch selten nach Hofheim kommen, gehören Gabriele von Wartensleben, Emma Kopp und Hanna Bekker vom Rath, zu den ständigen Gästen im Hause Roederstein-Winterhalter.

Verbundene Personen/Institutionen

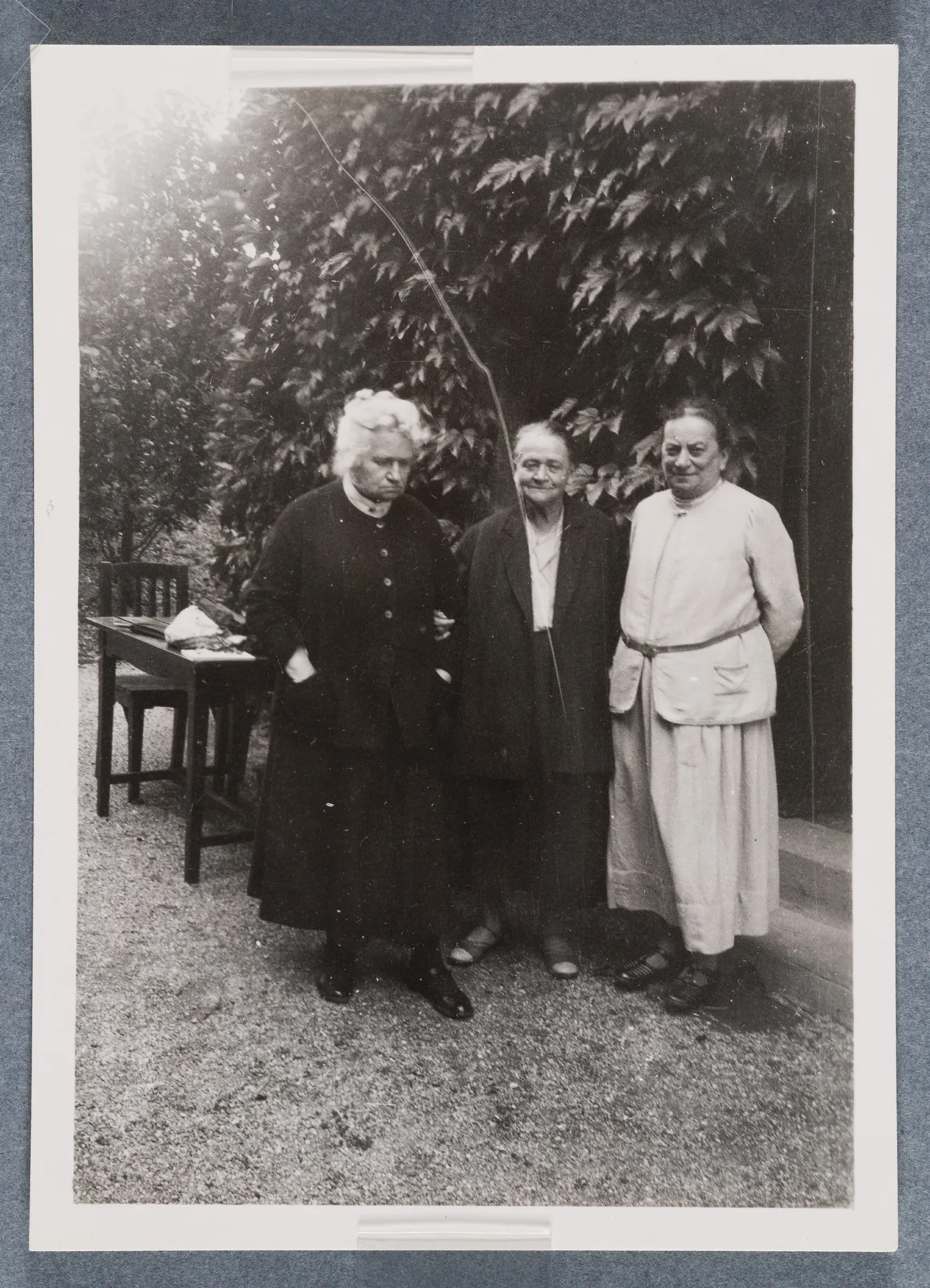

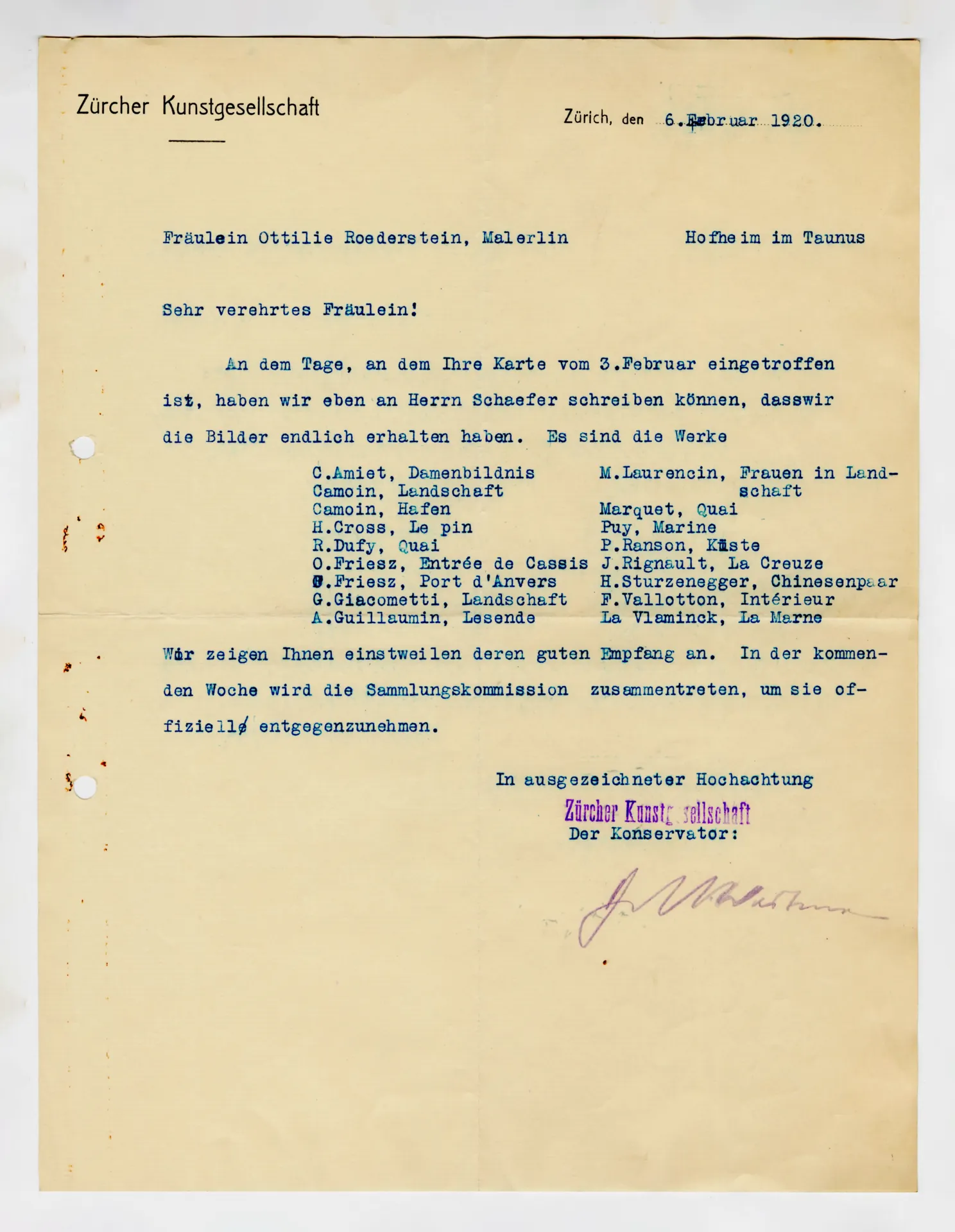

Brief von Wilhelm Wartmann an Ottilie W. Roederstein, 6. Februar 1920

Leben und Schaffen

1920

Sammlungsschenkung an das Kunsthaus Zürich

Roederstein übereignet dem Kunsthaus Zürich 1920 große Teile ihrer eigenen Sammlung moderner französischer und Schweizer Malerei. Aus Angst, diese aufgrund der unsicheren Zeiten und der damaligen Situation in Deutschland auf andere Weise zu verlieren, hat sich Roederstein bereits im Herbst 1919 zu diesem Schritt entschlossen und ihr Angebot dem damaligen Direktor des Kunsthauses, Wilhelm Wartmann, unterbreitet. Die Sammlungskommission nimmt das Angebot der Künstlerin an, sodass im Januar 1920 die Schenkung von 16 Gemälden offiziell verbrieft und im Februar der Empfang in Zürich bestätigt werden kann.

Ottilie W. Roederstein, Hanna Bekker vom Rath an der Staffelei, Gemälde, 1937

Netzwerk

1920

Umzug Hanna Bekker vom Raths nach Hofheim

1920 lässt sich auch Roedersteins ehemalige Schülerin und Vertraute, die Kunstmäzenin und Malerin Hanna Bekker vom Rath, in der Nachbarschaft der Künstlerin in Hofheim nieder. Sie bezieht mit ihrem Mann, dem Musikkritiker, Dirigenten und Intendanten Paul Bekker, ein Haus in der Kapellenstraße 11. „Das Blaue Haus“ wird zum Treffpunkt namhafter Künstlerinnen und Künstler, darunter Bekker vom Raths Lehrerin Ida Kerkovius, Alexej von Jawlensky, Ludwig Meidner, Emy Roeder, Karl Schmidt-Rottluff und Ernst Wilhelm Nay. Auch Roederstein war mit ihnen verbunden.

Verbundene Personen/Institutionen

- Ernst Wilhelm Nay

- Karl Schmidt-Rottluff

- Hanna Bekker vom Rath

- Emy Roeder

- Ida Kerkovius

- Ludwig Meidner

- Alexej von Jawlensky

Kunst in Zürich. Die neue Serie im Kunsthaus, Ausstellungsrezension, in: Neue Zürcher Zeitung, Januar 1925

Ausstellung

1925

Ausstellung im Kunsthaus Zürich

Vom 11. Januar bis 11. Februar 1925 stellt Roederstein über zwanzig ihrer Werke im Kunsthaus Zürich aus. Die Präsentation bringt ihr hohe Anerkennung ein.

Mehr zu Ausstellung

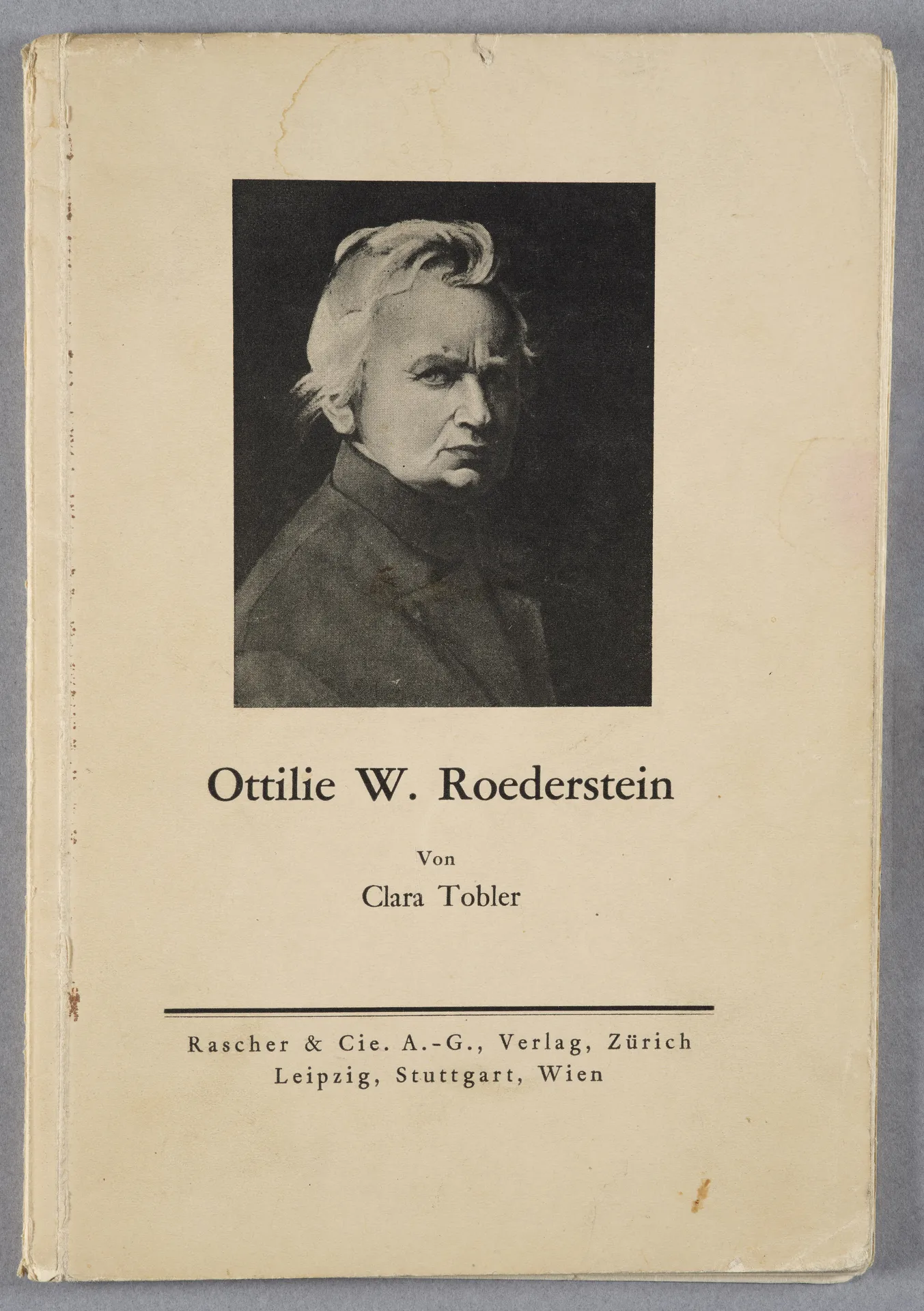

Ottilie W. Roederstein, Dr. Clara Tobler, lesend, Gemälde, 1937

Leben und Schaffen

Netzwerk

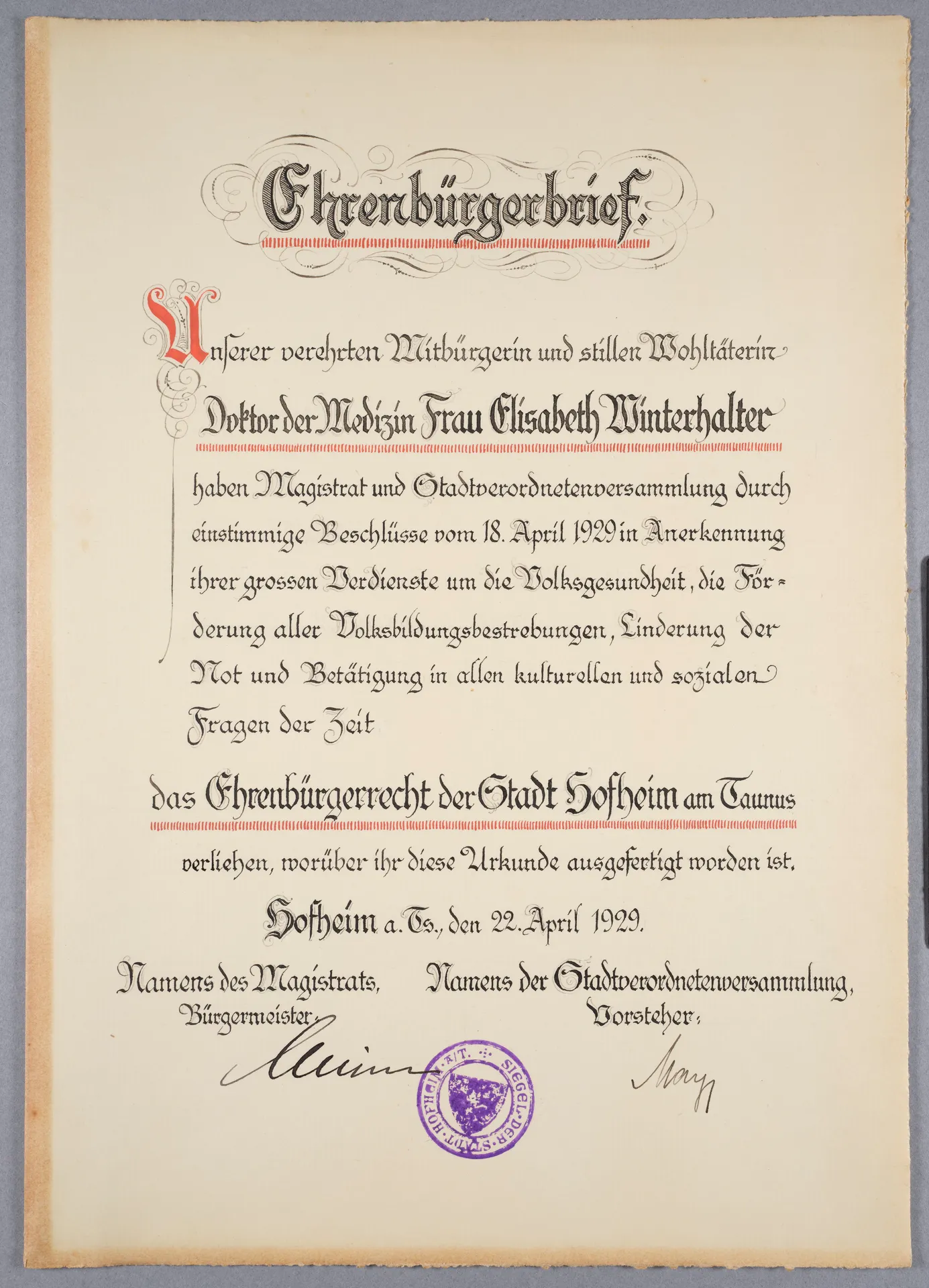

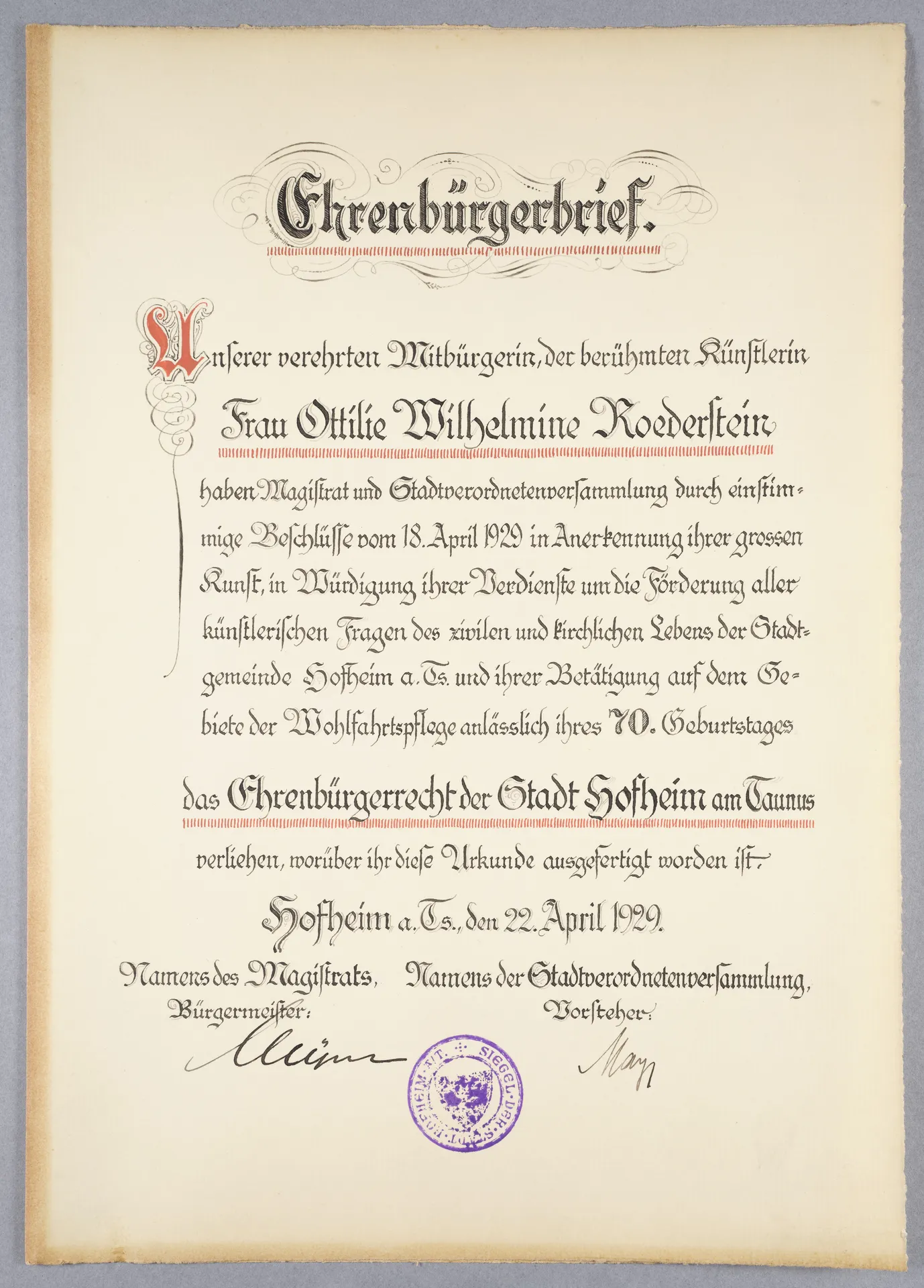

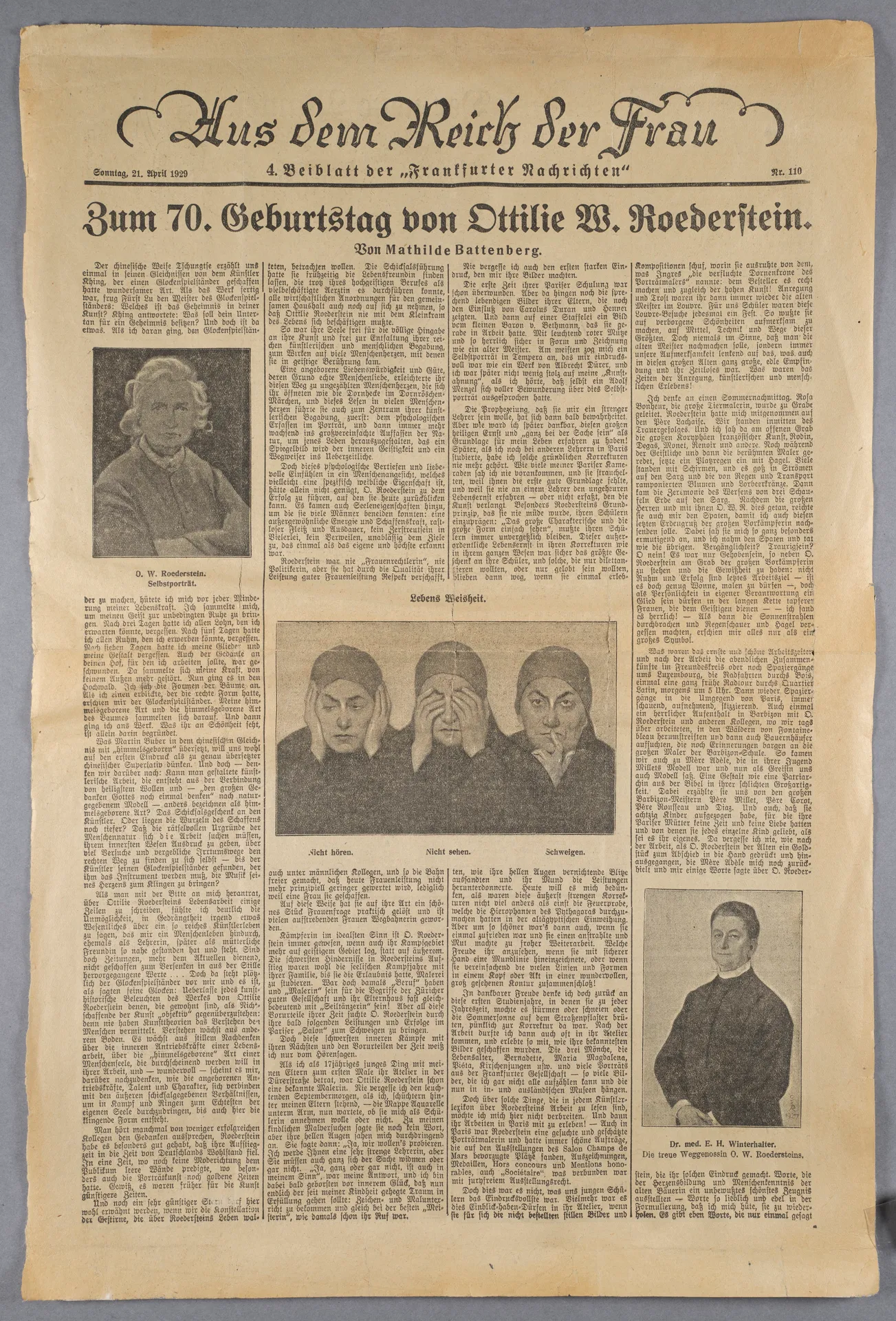

1929

Erste Roederstein-Monografie

Eine erste Roederstein-Monografie erscheint, verfasst von Clara Tobler. Die Malerin und die Züricher Lehrerin waren langjährige Freundinnen und Tobler besuchte sie mehrmals in Hofheim, wo Roederstein sie zwei Mal porträtierte.

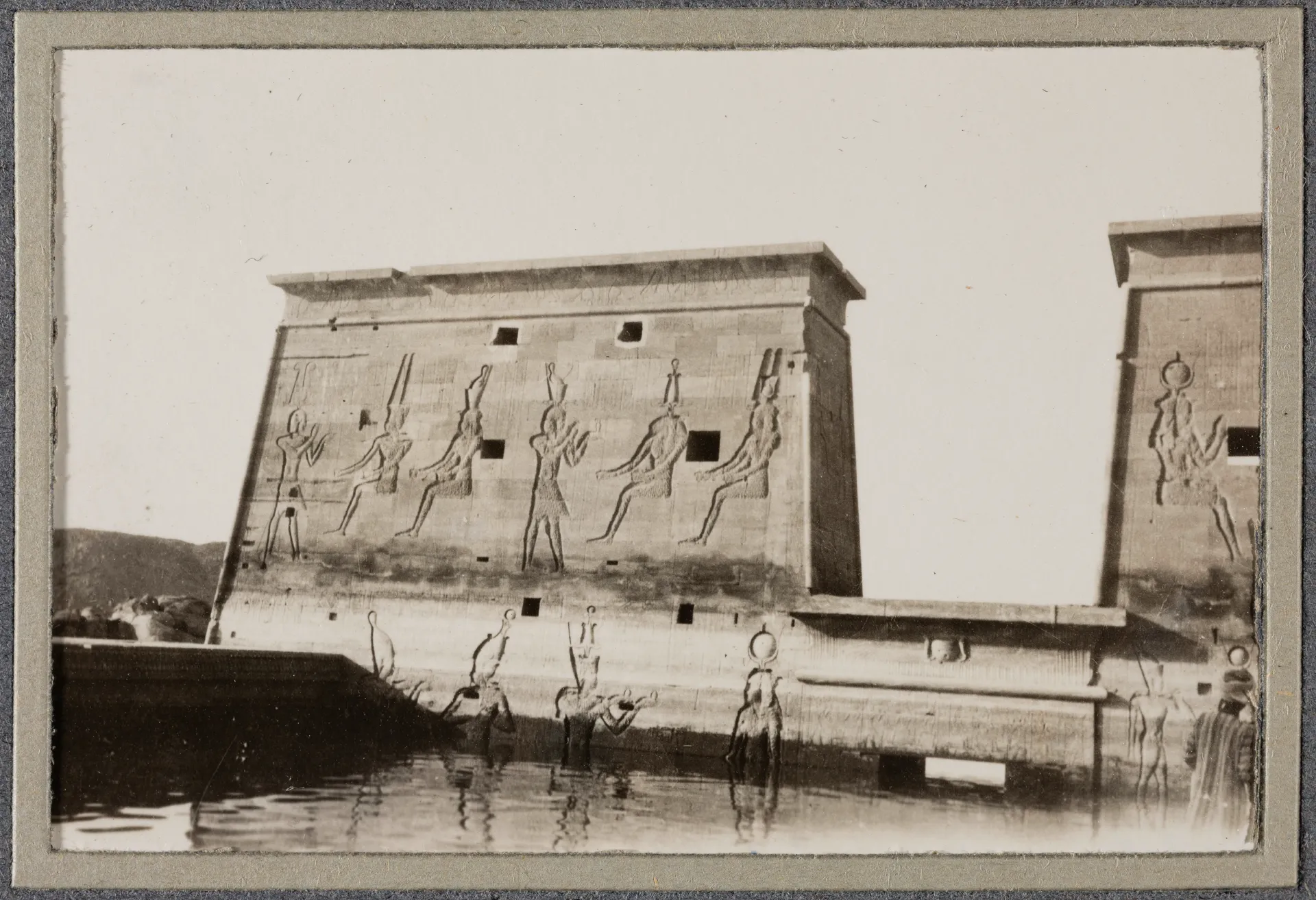

Der Tempel von Philae in Assuan

Reise

1929

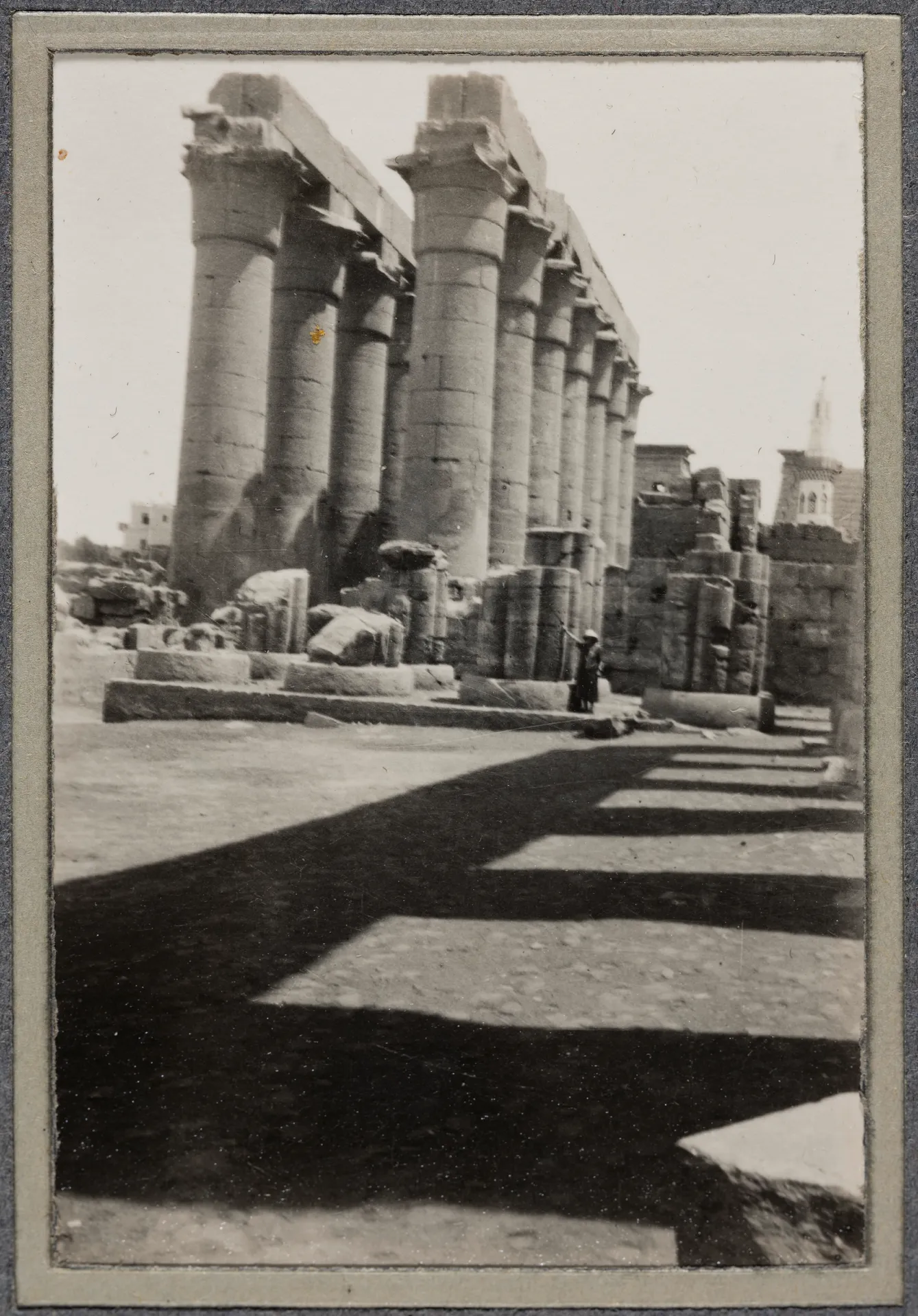

Mittelmeer-Rundreise

Am 2. April 1929 starten Roederstein, Winterhalter und Jeanne Smith in Neapel zu einer Mittelmeer-Rundreise. In der Zeit bis zum 9. Mai besuchen sie Athen, den Bosporus, Rhodos, Zypern, Baalbek, Kana, Nazareth, Bethlehem, Jerusalem und schließlich die Tempelstätten von Luxor und Assuan.

Ottilie W. Roederstein und Joan Whitehead im Atelier, Hofheim am Taunus

Netzwerk

1933/1934

Die letzte Schülerin: Joan Whitehead

Die englische Malerin und Lithografin Joan Whitehead reist im Sommer 1933 aus Spiez nach Hofheim an. Sie ist Roedersteins letzte Schülerin und wohnt bei deren Freundin Emma Kopp im Nachbarhaus. Whitehead ist sehr begabt und lernt rasch von ihrer Meisterin, die ihr auch Kontakte und Ausstellungsmöglichkeiten in Frankfurt vermittelt. Roederstein baut eine tiefe emotionale Bindung zu Whitehead auf „als wäre jene ihre Tochter“. Dennoch kommt es aus ungeklärten Gründen zum Zerwürfnis zwischen beiden und zur Abreise der Jüngeren im Sommer 1934, was für Roederstein einen schmerzlichen Verlust bedeutet.

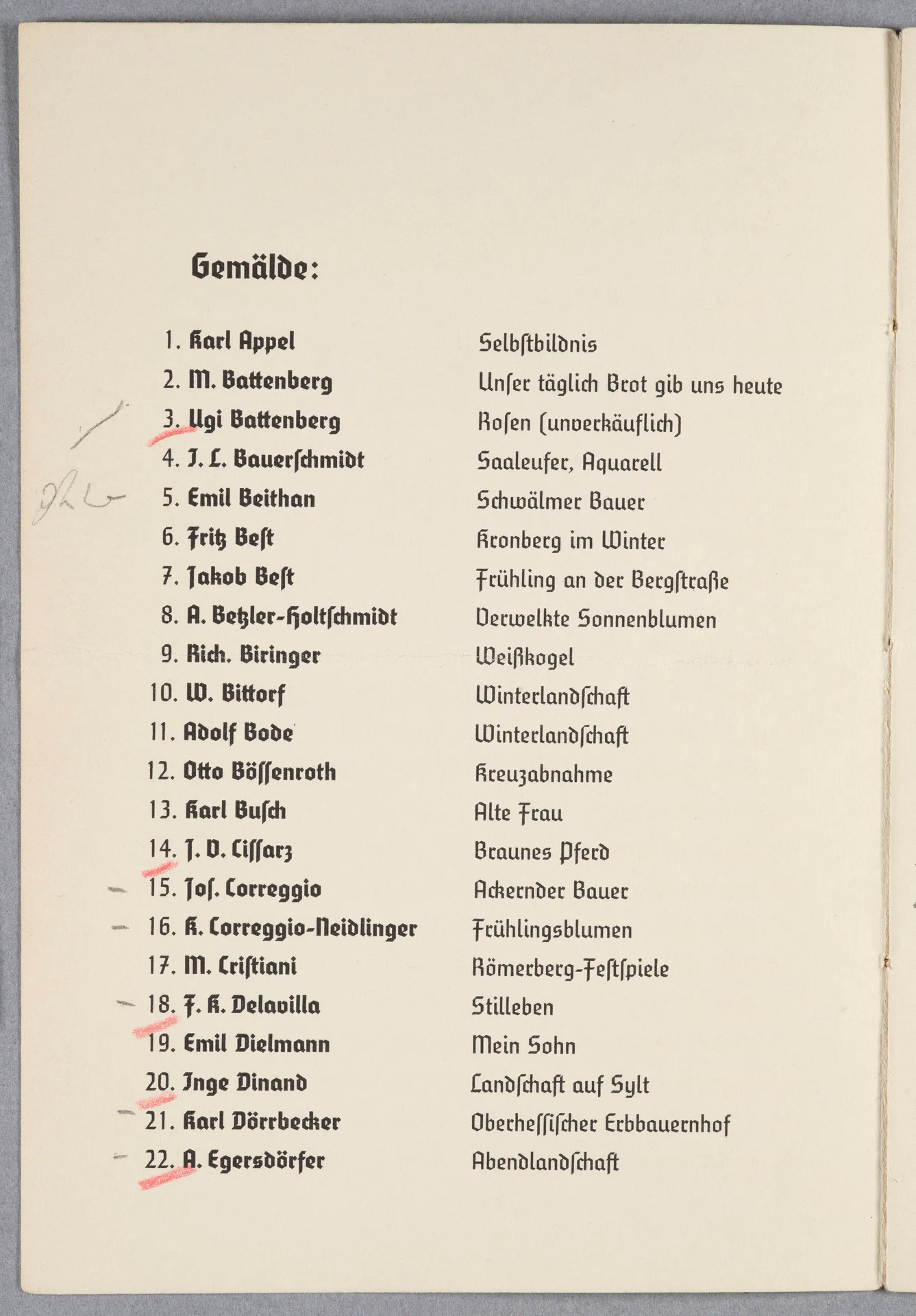

Kraft durch Freude. 1. Kunstausstellung im Frankfurter Kunstverein vom 11. Februar bis 11. März 1934, Ausstellungskatalog

Leben und Schaffen

Ausstellung

1933

Machtübernahme der Nationalsozialisten

Am 24. März 1933 wird das Ermächtigungsgesetz beschlossen, nach dem die gesetzgebende Gewalt faktisch auf Adolf Hitler übergegangen ist. Es ermöglicht den Ausbau der nationalsozialistischen Diktatur. Die Künstlerin empfindet diesen Tag als den traurigsten ihres Lebens und sieht „erschütternd schwarz für die Zukunft“.

Roederstein und Winterhalter erleben, wie ihre jüdischen Freunde, Bekannte und Kollegen ausgegrenzt und entrechtet werden. Wie aus Briefen Roedersteins hervorgeht, fühlt sie sich ohnmächtig gegenüber diesen gesellschaftlichen Umwälzungen. Diese hätten ihren „Lebensmut einfach total erdrückt“. Sie reagiert darauf mit Rückzug in die Privatheit ihres Ateliers. Auch Winterhalter leidet schwer unter dieser Situation, äußert aber durchaus offene Kritik gegenüber der Politik des NS-Regimes.

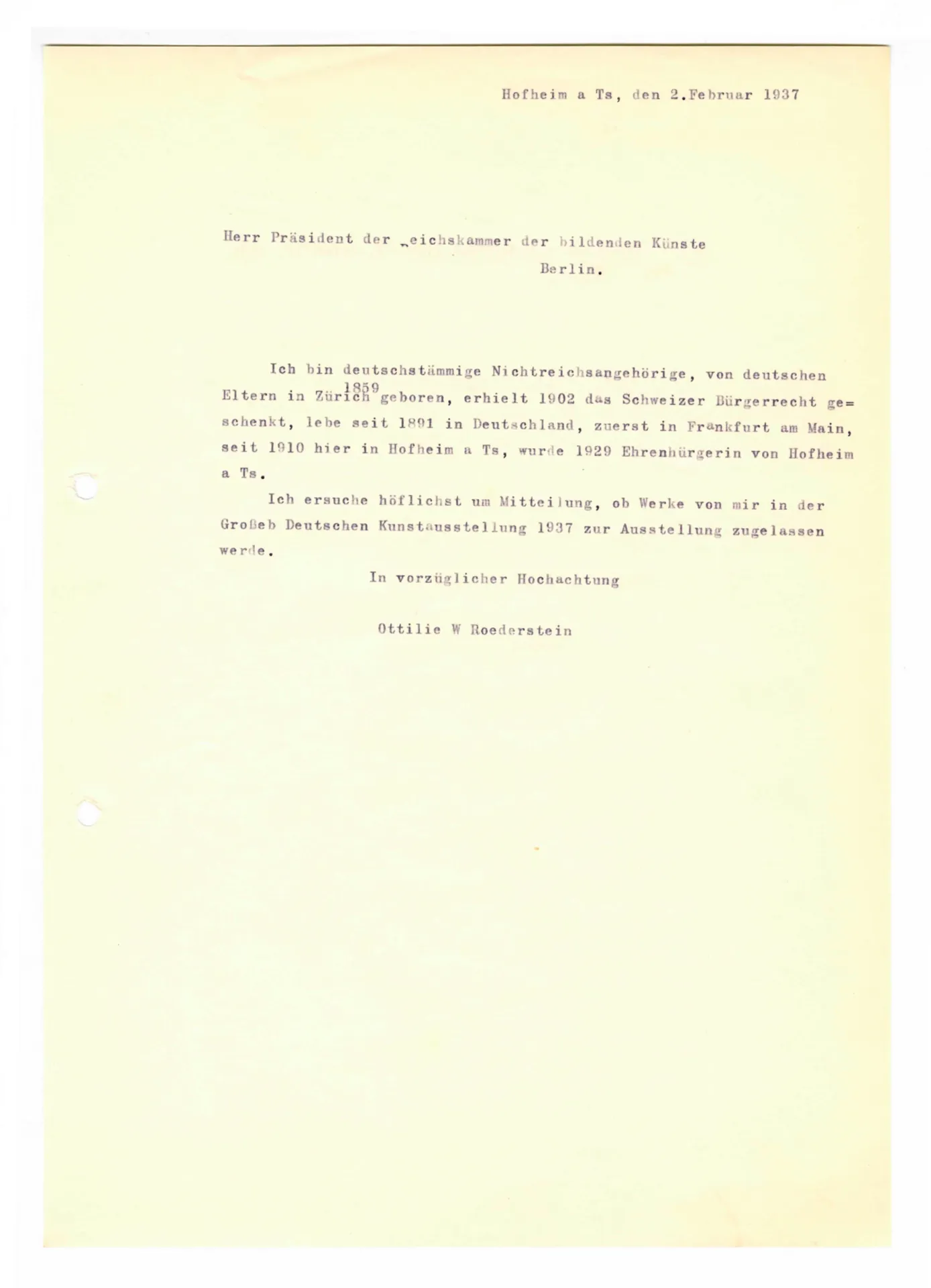

Als Künstlerin ist Roederstein nun staatlicher Reglementierung durch die Reichskammer der bildenden Künste unterworfen, um ausstellen und verkaufen zu können. Neben privaten Porträtaufträgen entstehen in dieser Zeit auch zwei Bildnisse für das „Hitlerjugend-Heim“ in Hofheim. Zudem nimmt sie 1934 an der Ausstellung Kraft durch Freude im Frankfurter Kunstverein teil.

Mehr zu Ausstellung

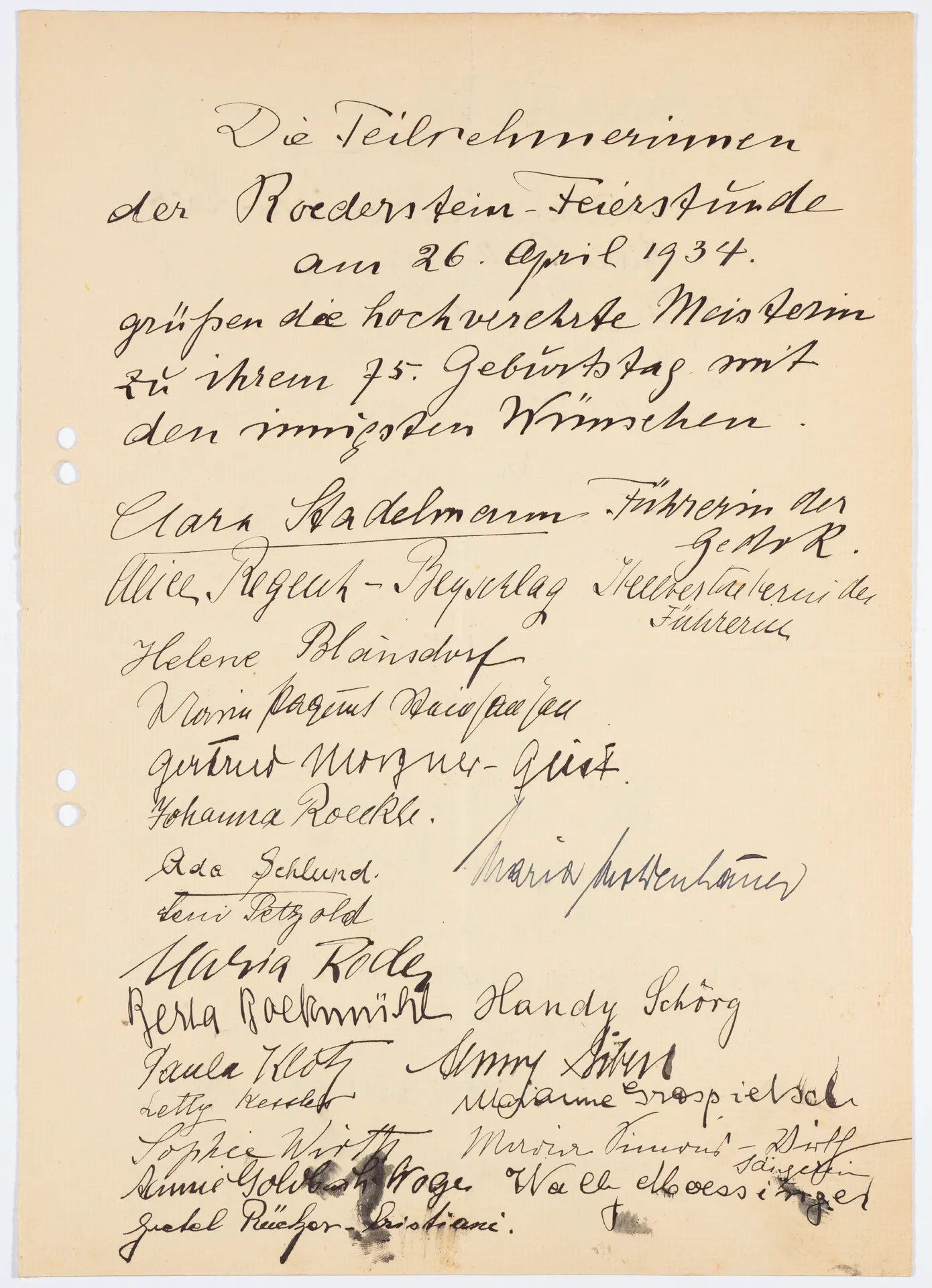

Unterschriftenliste der Teilnehmerinnen an der Roederstein-Feierstunde der GEDOK Frankfurt, 26. April 1934

Leben und Schaffen

Ausstellung

Netzwerk

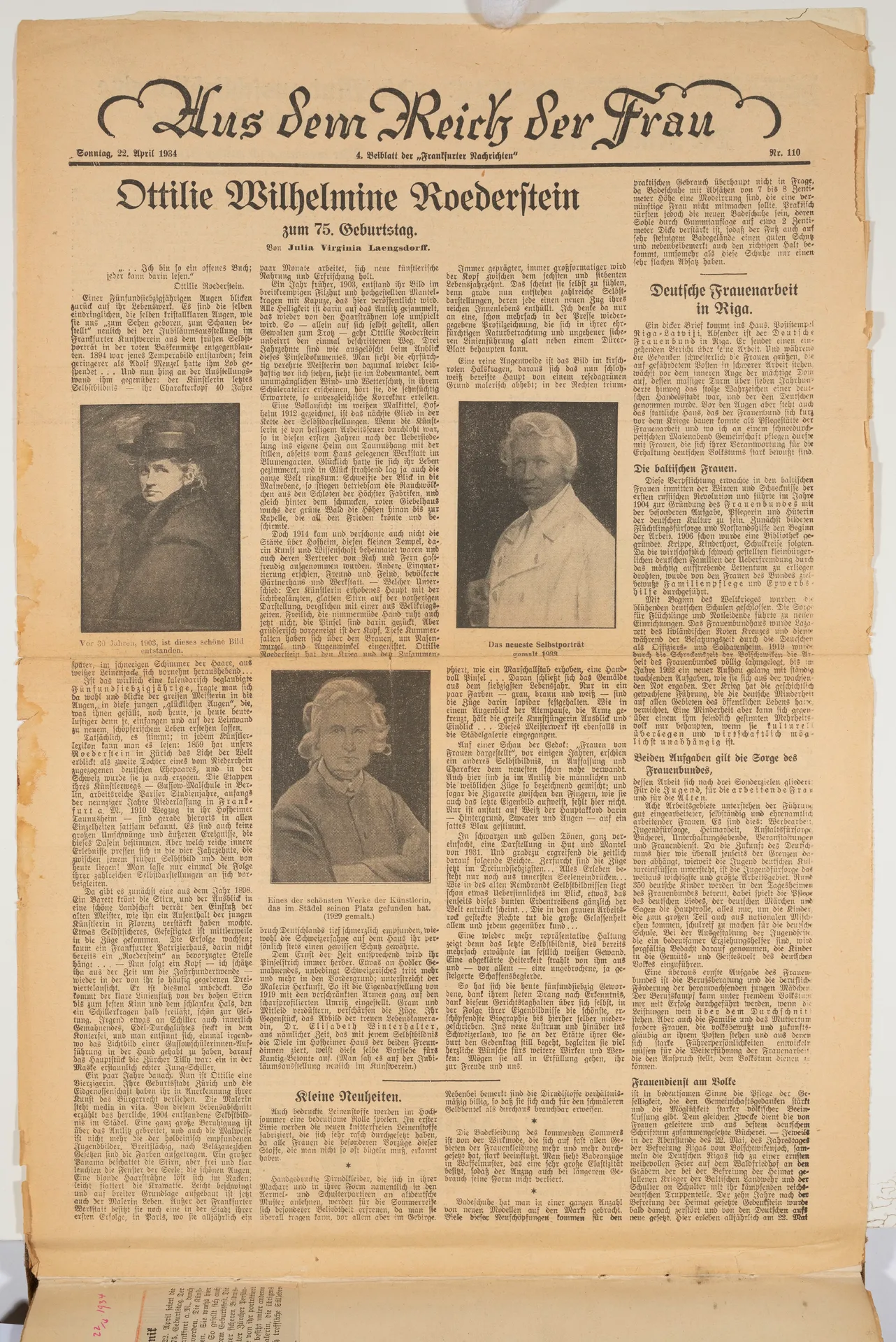

1934

Feierstunde der Frankfurter GEDOK

Anlässlich des 75. Geburtstag der Künstlerin organisiert die GEDOK Frankfurt eine kleine Roederstein-Ausstellung in deren Lokal Wiesenau 1. Am 26. April 1934 wird zudem zu Roedersteins Ehren eine Feierstunde von der GEDOK ausgerichtet. Diese findet in Abwesenheit der Künstlerin statt, die solche Veranstaltungen schon immer gemieden hat. Alle Teilnehmerinnen, darunter auch einige ehemalige Schülerinnen wie Mathilde Battenberg, Paula Klotz und Julia Virginia Laengsdorff, tragen sich jedoch in eine Anwesenheitsliste ein, die der Künstlerin anschließend in einem Brief übersendet wird. Julia Virginia Laengsdorff, die ebenfalls bei Roederstein Unterricht nahm und ihr weiterhin verbunden blieb, hält ihr zu Ehren einen Vortrag.

Mehr zu Ausstellung

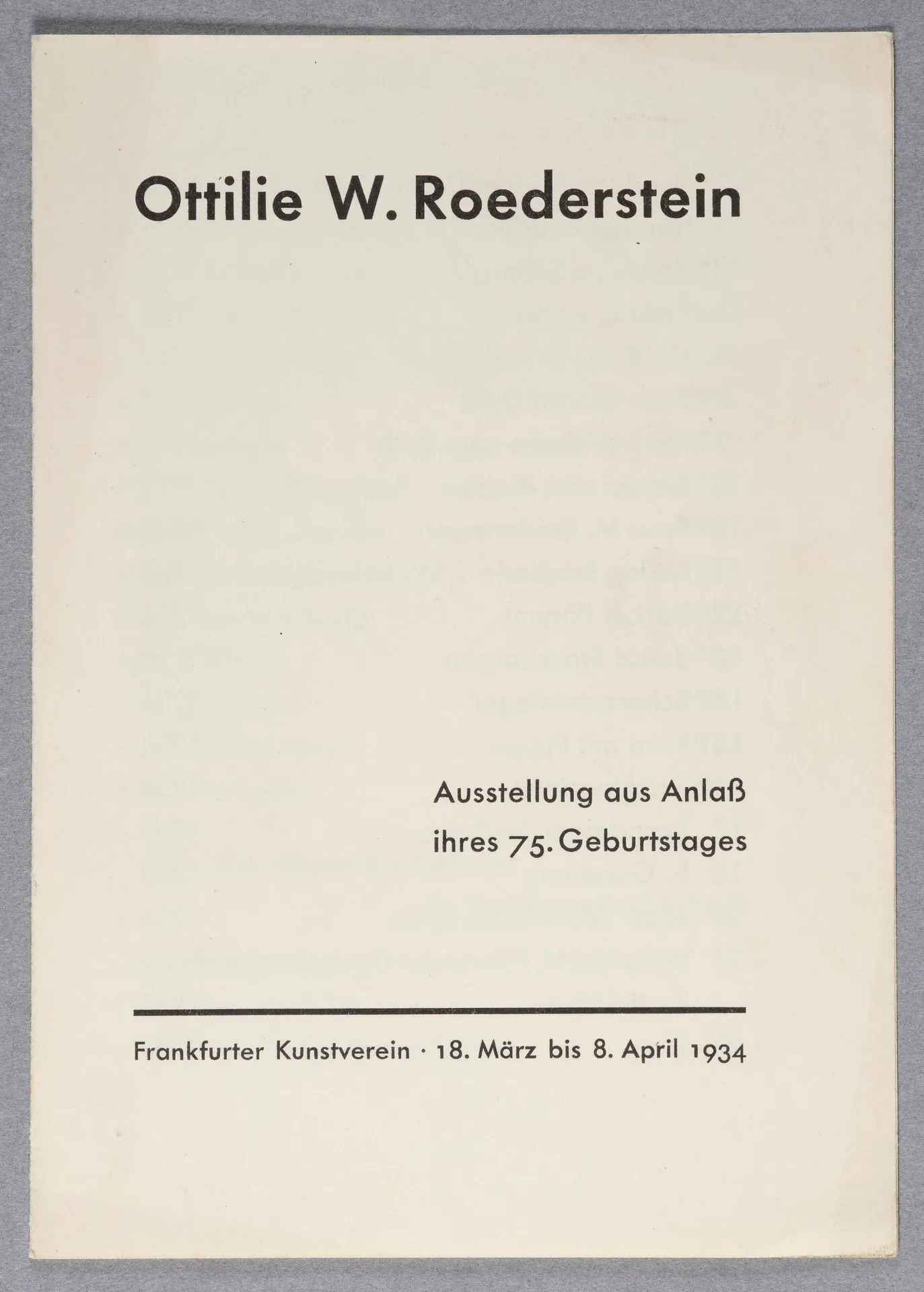

Ottilie W. Roederstein. Ausstellung aus Anlaß ihres 75. Geburtstages, Frankfurter Kunstverein, 18. März bis 8. April 1934, Ausstellungskatalog

Ausstellung

1934

Jubiläumsausstellung im Frankfurter Kunstverein

Roederstein wird anlässlich ihres 75. Geburtstags 1934 erneut mit einer Jubiläumsausstellung im Frankfurter Kunstverein geehrt. In hohem Alter und unter schwierigen gesellschaftlichen und politischen Bedingungen erhält sie noch einmal die Möglichkeit, ihr Œuvre anhand von 50 Werken einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Aber es soll nach ihrem Wunsch der letzte öffentliche Auftritt sein, da die „künstlerischen Begebenheiten so total anders“ lägen als einst. Roederstein würde gerne die Porträts führender Männer und Frauen der Frankfurter Gesellschaft ausstellen, was ihr jedoch „aus politischer Vorsicht“ und aufgrund der jüdischen Abstammung der Porträtierten verwehrt wird.

Auch das Kunsthaus Zürich eröffnet am 13. Dezember eine Ausstellung aus Anlass des 75. Geburtstags der Künstlerin.

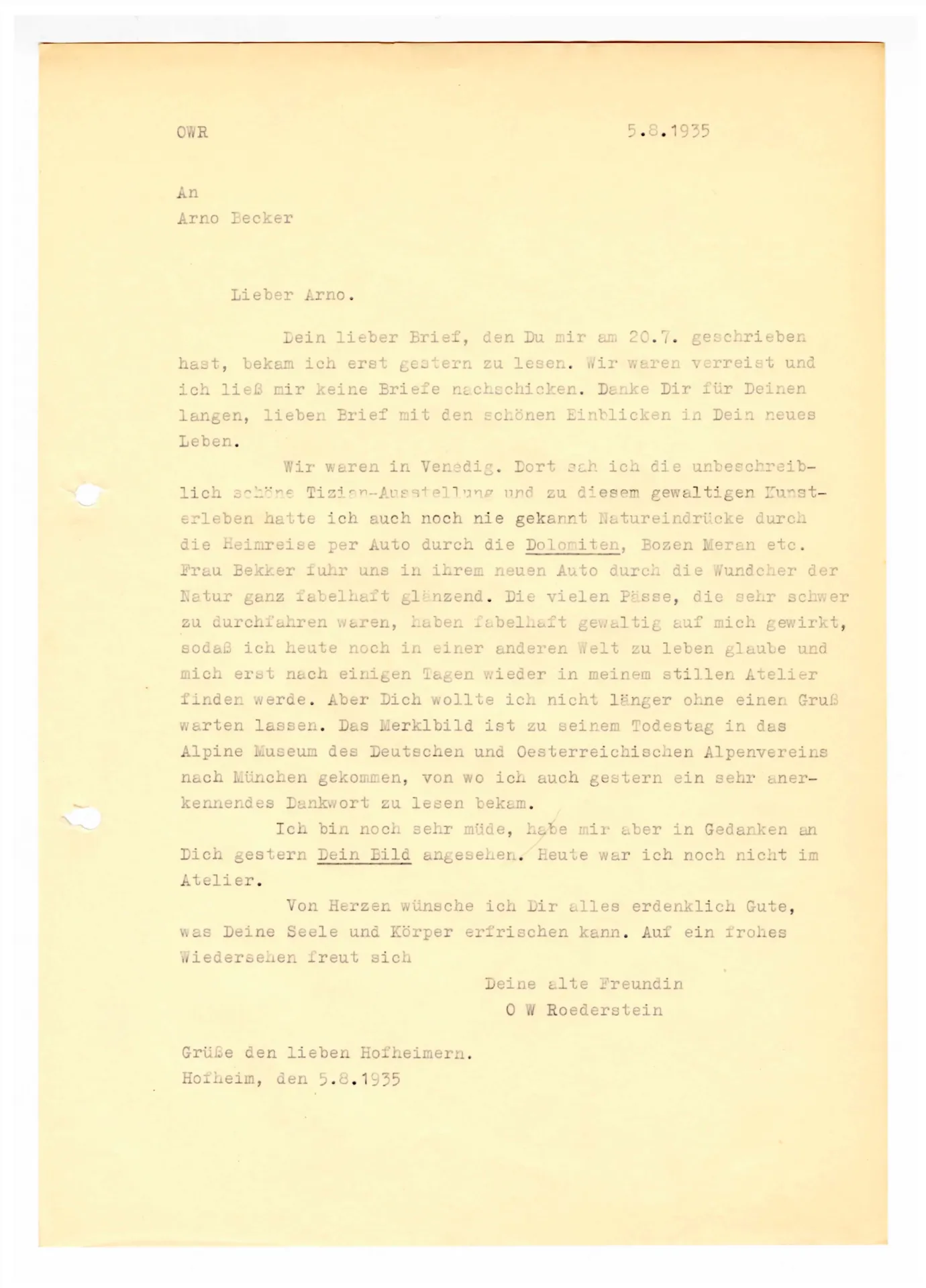

Brief (Transkript) von Ottilie W. Roederstein an Arno Becker, 5. August 1935

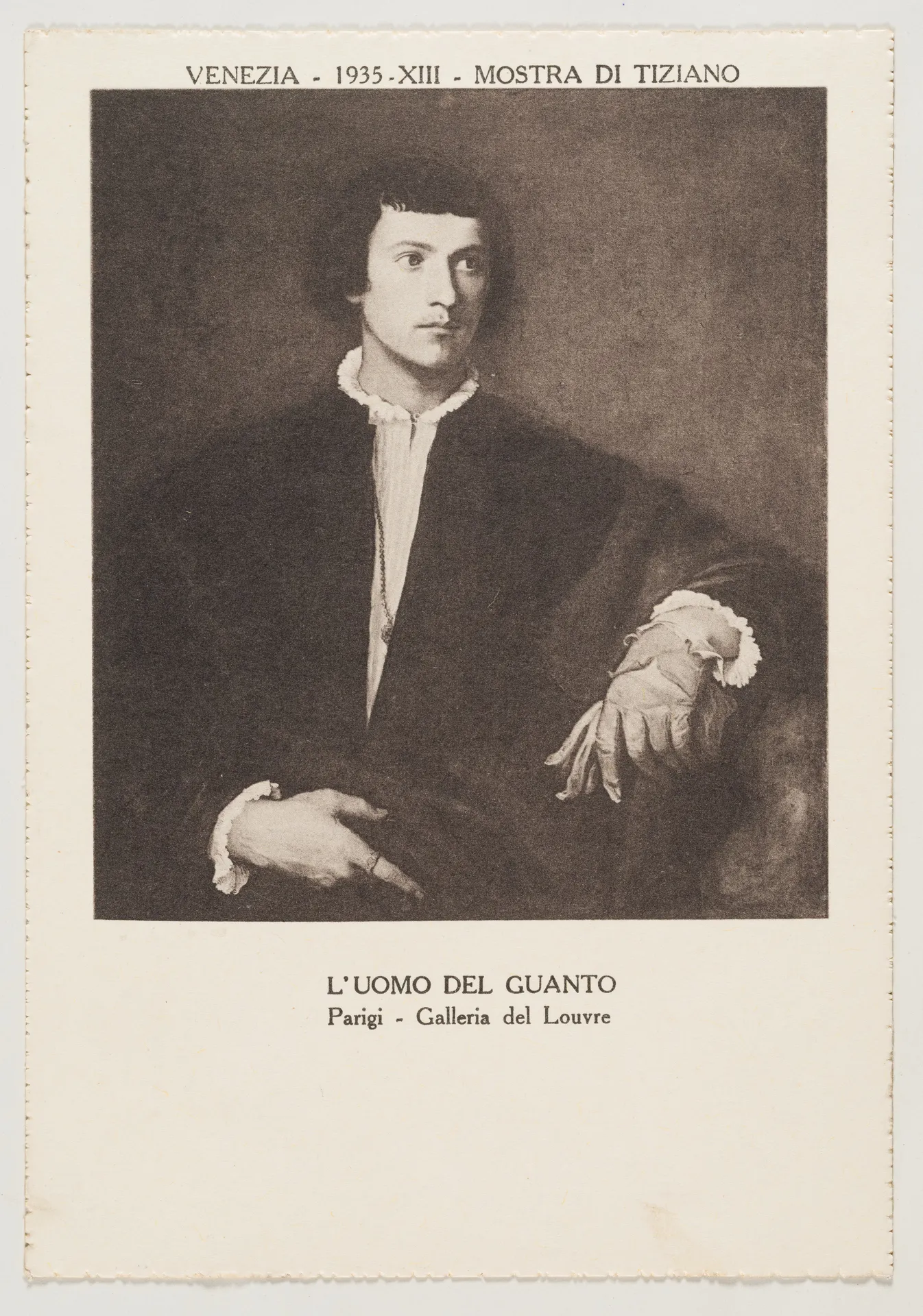

Ausstellung

Reise

1935

Reise nach Italien

Roederstein unternimmt von Juni bis Juli 1935 zusammen mit Winterhalter eine weitere Italienreise, um in Venedig die große Tizian-Ausstellung zu besichtigen. Die Bilder des italienischen Meisters begeistern die Künstlerin, die seine Werke schon in jungen Jahren kopiert hat. Die Rückreise treten die beiden Frauen gemeinsam mit Hanna Bekker vom Rath an, die sie in ihrem Cabrio durch die eindrucksvolle Landschaft der Dolomiten fährt.

Mehr zu Ausstellung

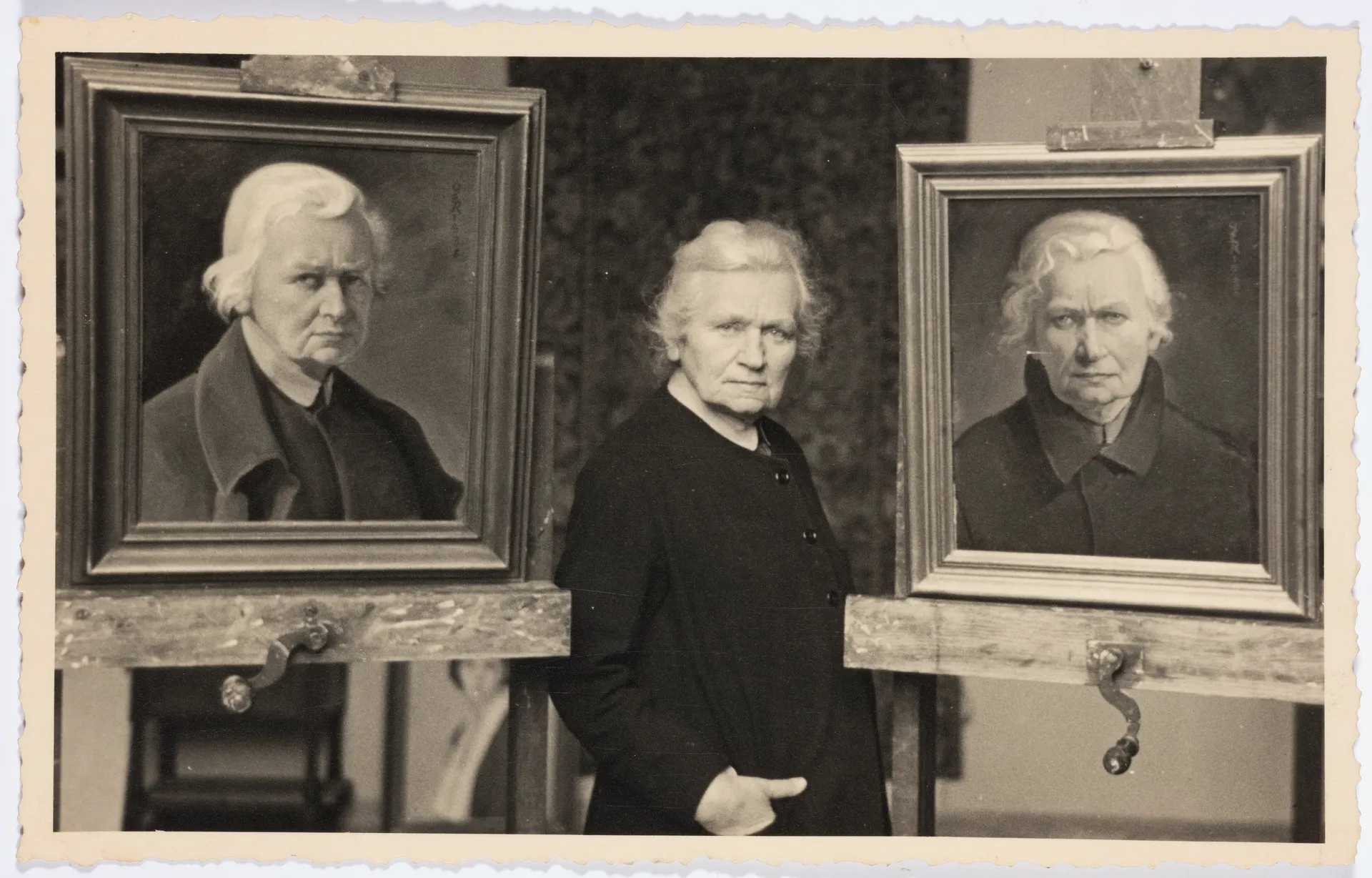

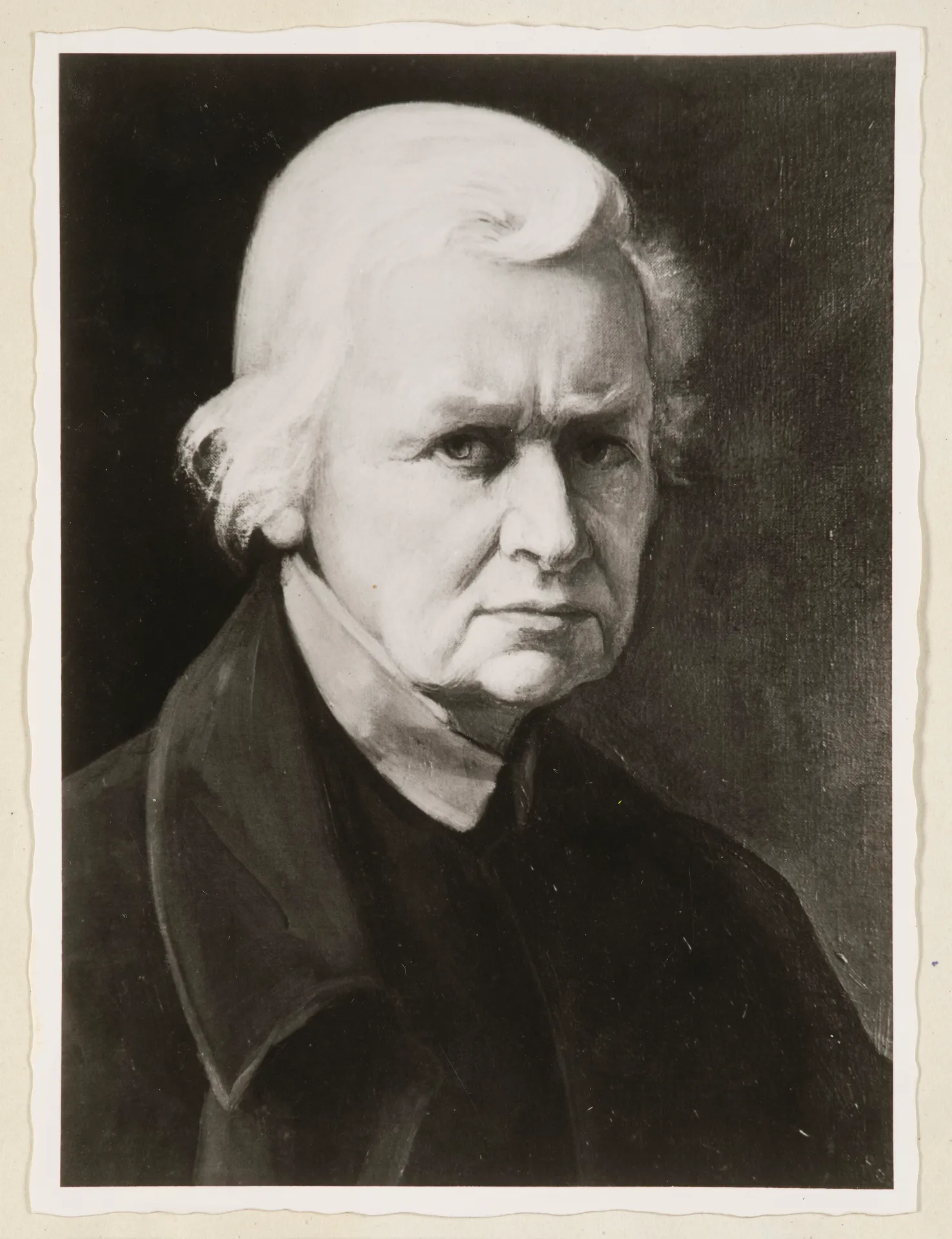

Ottilie W. Roederstein zwischen zwei Selbstporträts

Leben und Schaffen

Netzwerk

1936

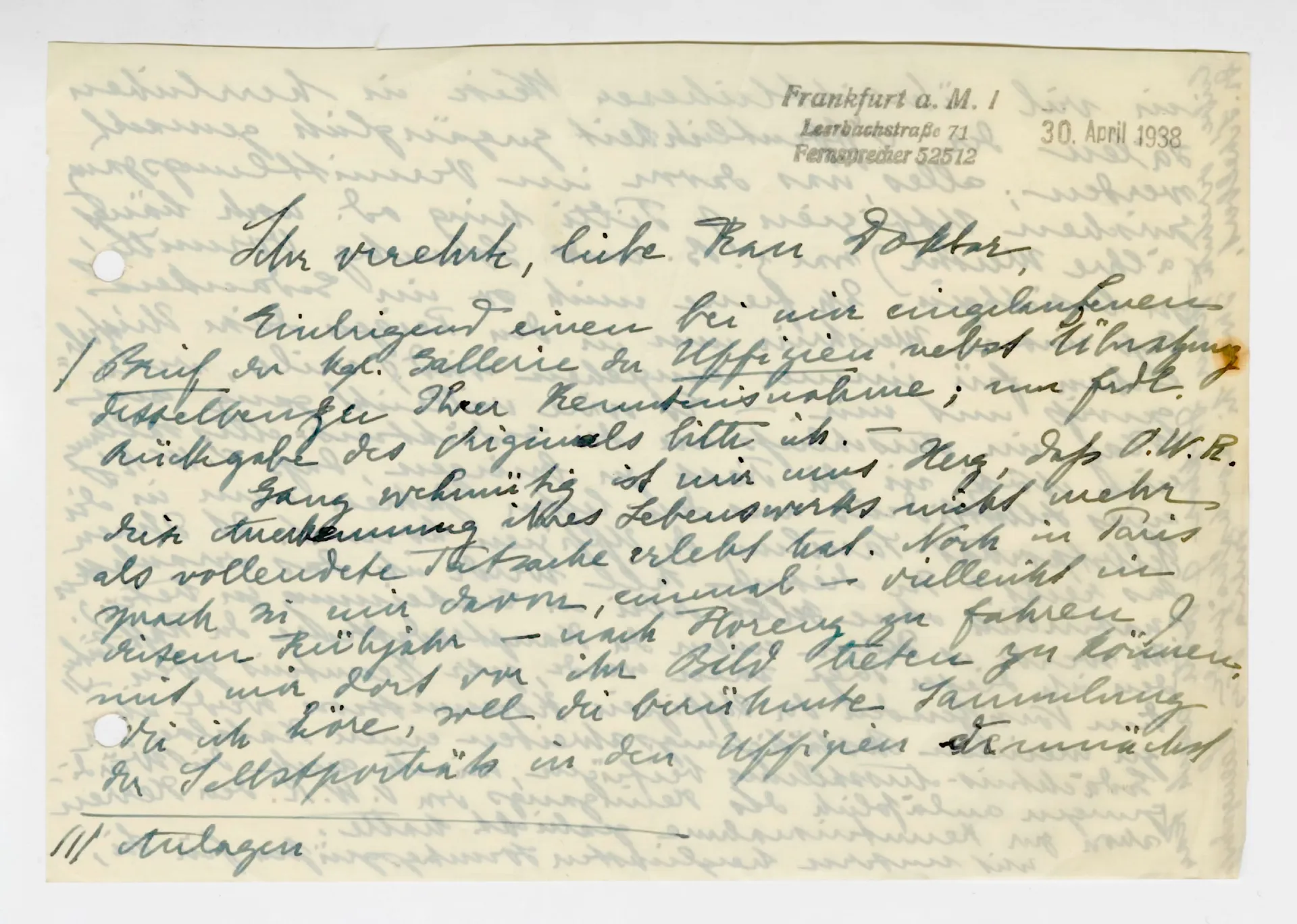

Ein Selbstbildnis für die Uffizien

Roederstein bemüht sich im Frühjahr 1936, um die Aufnahme ihres im selben Jahr entstandenen Selbstbildnisses in Blau in die Galleria degli autoritratti (Galerie der Selbstporträts) der Uffizien. Den Kontakt vermittelt ihre ehemalige Schülerin Julia Virginia Laengsdorff. Mit ihr plant die Künstlerin noch eine gemeinsame Reise nach Florenz, um sich das Gemälde vor Ort anzuschauen. Die Übergabe wird jedoch erst mehrere Monate nach ihrem Tod Ende April 1938 erfolgen.

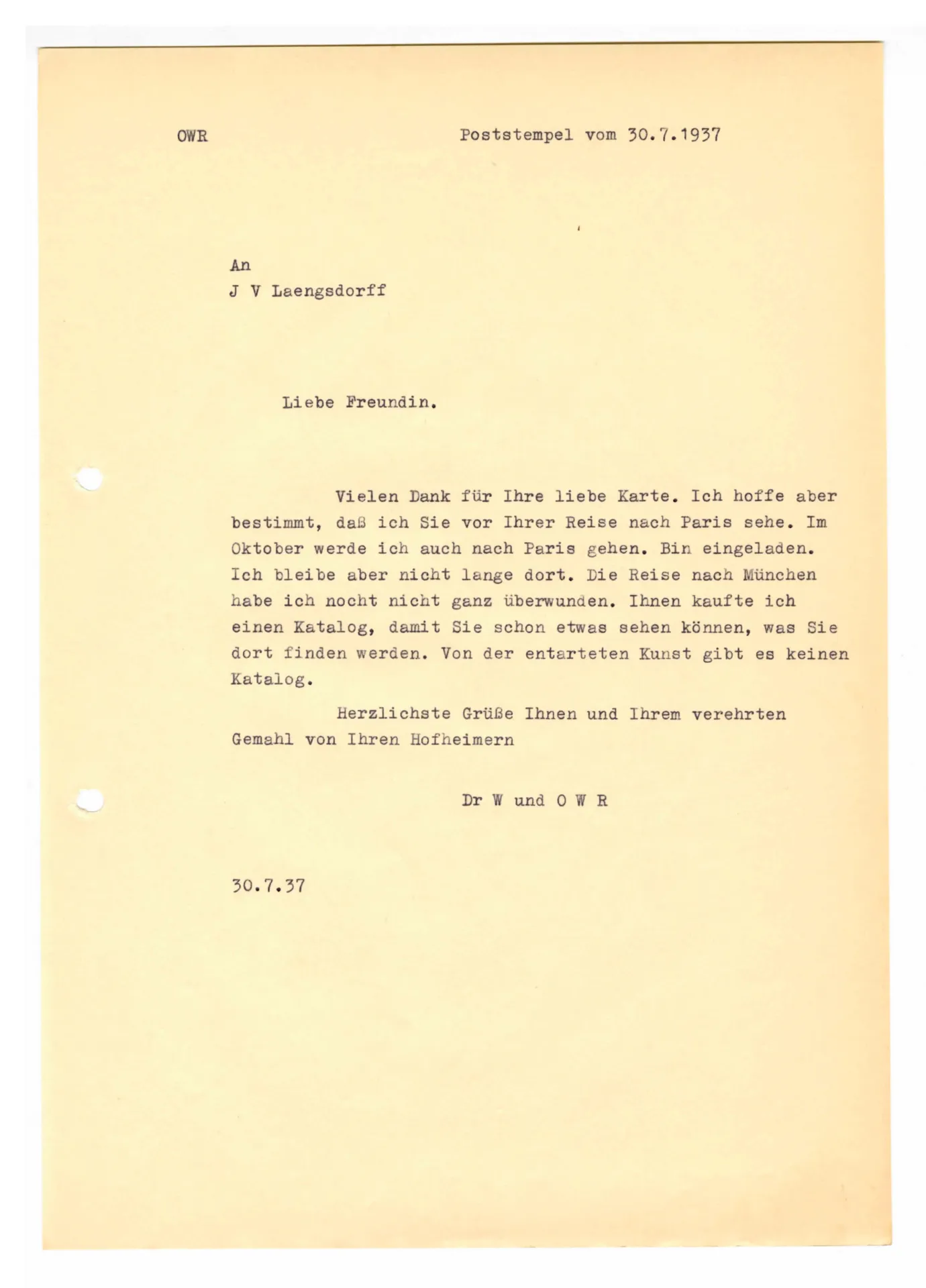

Brief (Transkript) von Ottilie W. Roederstein an Julia Virginia Laengsdorff, 25. Juli 1937

Ausstellung

1937

Besuch der Ausstellung Entartete Kunst und der Große deutsche Kunstausstellung, München

Roederstein besucht 1937 mit ihrer Lebensgefährtin Winterhalter die Femeausstellung Entartete Kunst in München und die parallel dazu stattfindende Große deutsche Kunstausstellung im Haus der Kunst. Für Letztere hat sie sich zwar um eine Teilnahme beworben, zeigt dort schließlich aber doch keine ihrer Arbeiten. In Briefen an Julia Virginia Laengsdorff schildert sie, dass sie der Besuch dieser beiden Schauen sehr aufgewühlt habe, Einzelheiten wolle sie aber nur mündlich mitteilen. Ihr Biograf Hermann Jughenn berichtet zudem, dass sie von der Verunglimpfung der als „entartet“ erklärten Bilder derart erschüttert gewesen sei, dass sie das Erlebnis lange beschäftigt habe.

Mehr zu Ausstellung

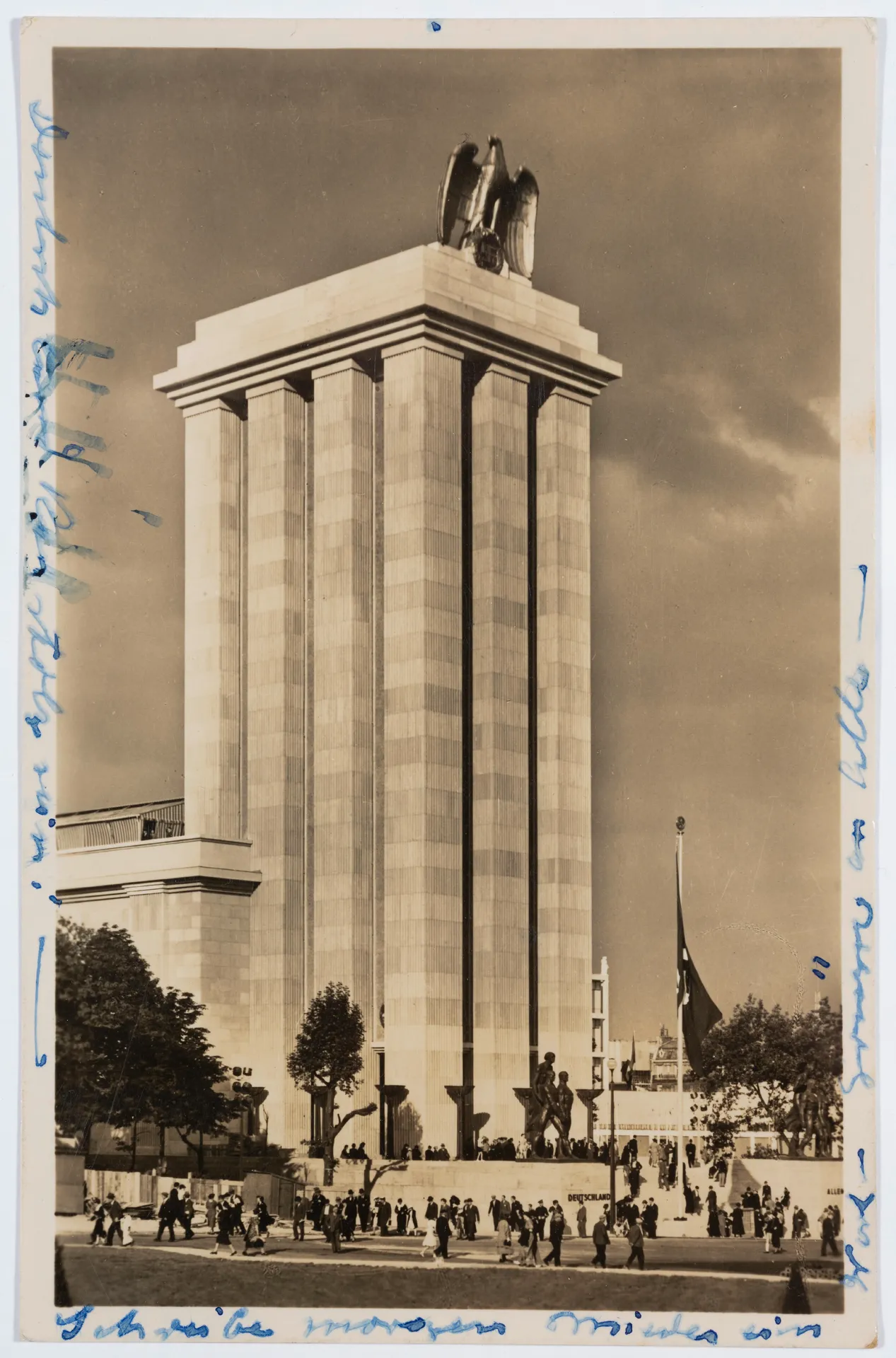

Ansichtskarte der Pariser Weltausstellung 1937, Gesamtansicht vom Trocadéro aus gesehen

Ausstellung

Reise

1937

Besuch der Weltfachausstellung, Paris

Anfang Oktober 1937 holt sich Roederstein, gesundheitlich angeschlagen, die Erlaubnis ihres Arztes ein, trotzdem nach Paris zur Weltfachausstellung (Exposition internationale des arts et des techniques appliqués à la vie moderne) reisen zu dürfen. Am 12. Oktober dort angekommen, berichtet sie in einem Dutzend Briefen und Postkarten täglich an ihre Lebensgefährtin Winterhalter, die in Hofheim geblieben ist, von ihren Eindrücken aus Paris. Sie muss feststellen, dass sich die Stadt seit der Zeit vor dem ersten Weltkrieg stark verändert hat. Die Künstlerin besucht mehrmals die Ausstellung französischer Malerei, den deutschen und den Schweizer Pavillon, die El-Greco- und die Van-Gogh-Ausstellungen, eine Schau „ganz moderner Franzosen“ und verbringt einen Tag im Musée du Louvre. Sie wohnt bei ihrer Freundin Jeanne Smith in Nogent-sur-Marne und trifft sich mit deren Schwester Madeleine Champion-Smith sowie mit Freundinnen wie Gabriele von Wartensleben, Elizabeth Nourse, Martha Stettler und Alice Dannenberg.

Verbundene Personen/Institutionen

- Elisabeth H. Winterhalter

- Gabriele von Wartensleben

- Jeanne Smith

- Madeleine Smith

- Elizabeth Nourse

- Alice Dannenberg

- Martha Stettler

Mehr zu Ausstellung

Leben und Schaffen

1937

Ottilie W. Roederstein und Dr. med. Elisabeth H. Winterhalter'sche Stiftung

Schon während des ersten Weltkrieges hatten sich Roederstein und Winterhalter Gedanken über die Einrichtung einer Stiftung gemacht. Sie entschließen sich, eine Stiftung für Not leidende Maler und Malerinnen und für die Senckenbergische Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt am Main einzurichten. Die Stiftungsurkunde wird jedoch erst 1938 nach dem Tod der Künstlerin rechtskräftig.

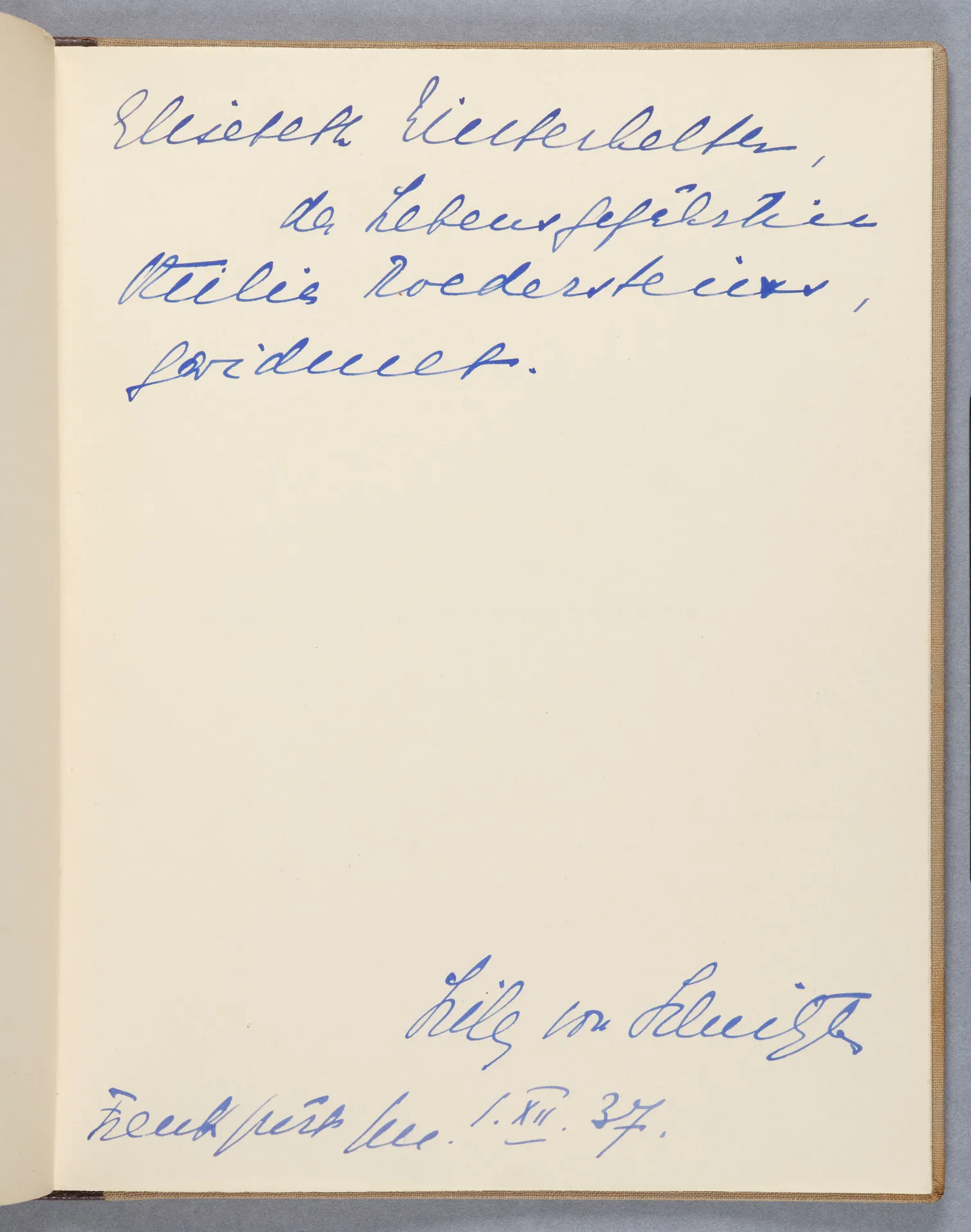

Lilli von Schnitzler-Malinckrodt, Am Sarge Ottilie Roederstein's, Grabrede zum Tod Ottilie W. Roedersteins, mit Widmung an Elisabeth H. Winterhalter, 1937

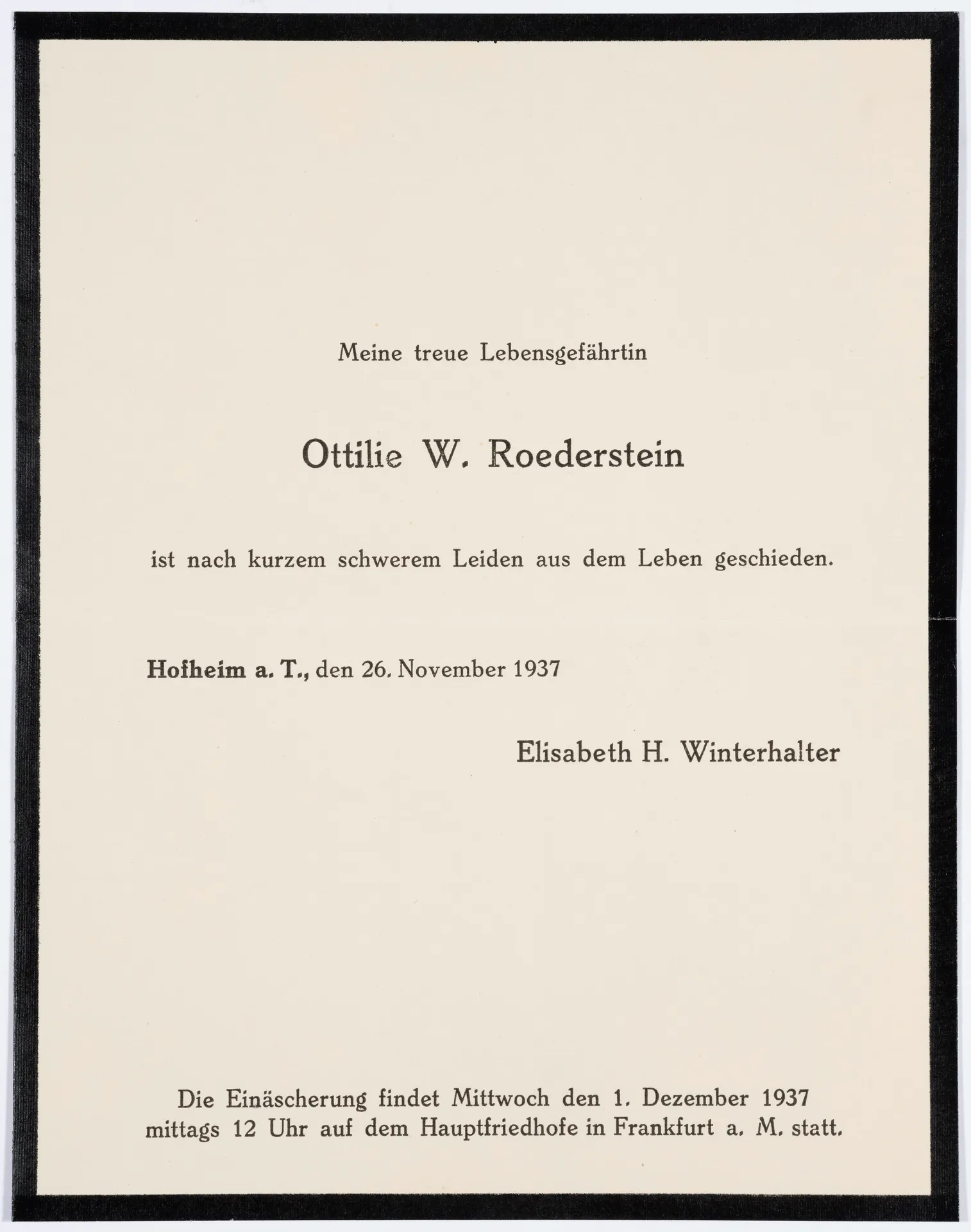

1937

Tod der Künstlerin

Ottilie W. Roederstein stirbt am 26. November 1937 an einem Herzleiden in Hofheim am Taunus. An ihrer Beerdigung auf dem dortigen Waldfriedhof hält Lilli von Schnitzler eine Grabrede. Die zahlreichen Trauerbriefe an Roedersteins Lebensgefährtin Elisabeth H. Winterhalter bezeugen, wie umfangreich das Netzwerk der hoch anerkannten und beliebten Künstlerin war.

Elisabeth H. Winterhalter stirbt am 12. Februar 1952 und wird neben ihrer Lebensgefährtin beigesetzt.

Zweite Jahresausstellung des Frankfurt-Cronberger Künstlerbundes, Ausstellungsrezension, in: General-Anzeiger der Stadt Frankfurt am Main (?), 7. Januar 1908

Leben und Schaffen

1938

Der Nachlass der Künstlerin

Nach dem Tod der Künstlerin beginnt der langjährige Nachbar und Freund Hermann Jughenn auf Initiative Winterhalters und in enger Zusammenarbeit mit ihr die Arbeit an einer Biografie und einem Werkverzeichnis Roedersteins.

Winterhalter übergibt ihm im Laufe dieses Projekts Fotografien und Dokumente aus dem Leben der Künstlerin. Jughenn ergänzt diesen Nachlass durch seine eigene Korrespondenz, Fotografien der Werke, schriftliche Aufzeichnungen und eine zeitgenössische Materialsammlung. Nach Jughenns Tod im Jahr 1967 geht der Archivnachlass in den Besitz seiner Erben über. Seit 2019 befindet es sich im Städel Museum unter dem Titel „Roederstein-Jughenn-Archiv“.

Ausstellung

1938

Gedächtnis-Ausstellung im Frankfurter Kunstverein

Anlässlich des ersten Todestags organisiert der Frankfurter Kunstverein auf Initiative von Elisabeth H. Winterhalter und Gabriele von Wartensleben eine umfassende Roederstein-Retrospektive, die vom 3. bis 24. April 1938 im Frankfurter Kunstverein gezeigt wird. In kleinerem Format wird die Ausstellung anschließend in Zürich und Bern präsentiert.

Mehr zu Ausstellung

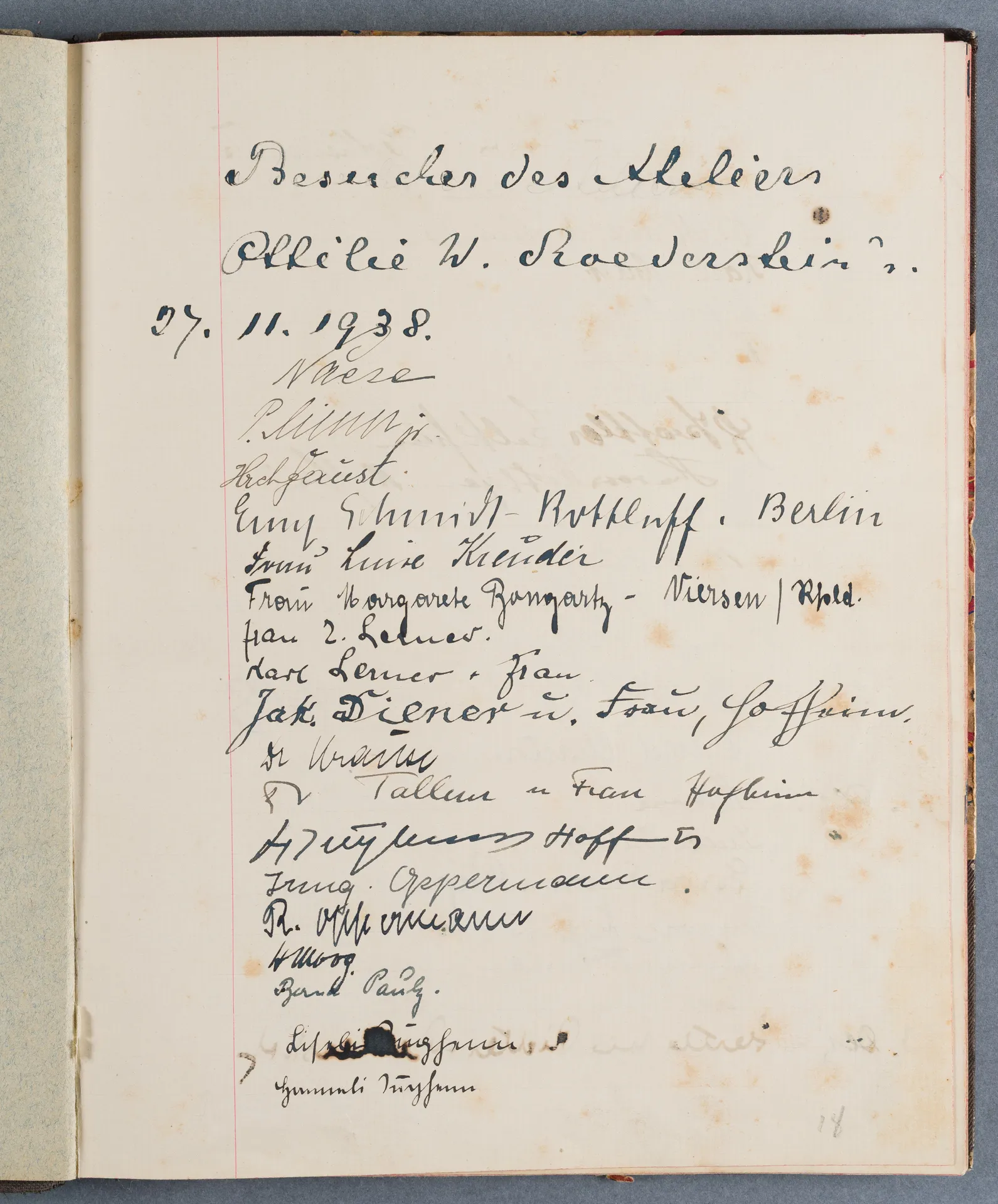

Besucherbuch des Ateliers von Ottilie W. Roederstein in Hofheim am Taunus

Leben und Schaffen

Netzwerk

1938

Roederstein-Gedenkstätte im ehemaligen Atelierhaus

Elisabeth H. Winterhalter und Hermann Jughenn richten im ehemaligen Atelierhaus der Künstlerin eine Gedenkstätte mit Werken aus ihrem Nachlass ein. Diese wird von prominenten Persönlichkeiten wie Emy und Karl Schmidt-Rottluff, dem Frankfurter Expressionisten-Sammler Carl Hagemann in Begleitung der Witwe Ernst Ludwig Kirchners, Erna Kirchner, und dem Städel-Direktor Ernst Holzinger besucht. 1944 wird die Gedenkstätte aufgehoben.

Verbundene Personen/Institutionen

- Ernst Ludwig Kirchner

- Karl Schmidt-Rottluff

- Ernst Holzinger

- Carl Hagemann

- Elisabeth H. Winterhalter

- Emy Schmidt-Rottluff